Resumen

Este documento revisa 2011 fórmulas nominales —señor(a), güero(a), doctor(a)— empleadas fuera del contexto familiar. El objetivo del estudio consiste en analizar la relación entre el trato nominal y dos variables: edad y vínculo entre locutor e (inter)locutor. Los datos provienen de 52 cuestionarios sociolingüísticos aplicados a mujeres y hombres de cuatro generaciones, capitalinos y migrantes residentes en la Ciudad de México. Los resultados permiten señalar, por un lado, diferencias en el tratamiento dirigido/recibido entre los más jóvenes y las demás generaciones, algunos términos que codifican la edad aparente del destinatario y un patrón de estratificación regular respecto a la frecuencia de recepción de los nominales señor(a), joven, señorita. Por otro lado, se aprecia una relación directa entre el vínculo y el número de fórmulas utilizadas, así como un predominio de términos formales o de distancia en el contexto no familiar.

palabras clave: fórmulas de tratamiento; vocativo; nominal; deixis social.

Abstract

In this paper we review 2011 nominal forms of address —señor(a), güero(a), doctor(a)— used outside the family context. The study aims to analyze the association between these nominal address forms and two variables: age and relationship between speaker and addressee. The data comes from 52 sociolinguistic questionnaires applied to women and men of four generations, including speakers both from Mexico City and migrants. Results revealed differences between the given/received form of address used by the youngest group as compared to the other generation groups, the use of some terms that encode the apparent age of the addressee, and a regular stratification pattern related to the frequency of reception of the address forms señor(a), joven and señorita. In addition, there was an association between the type of relationship and the number of forms used, as well as a predominance of formal or distance terms in the non-family context.

keywords: forms of address; vocative; nominal; social deixis.

1. Introducción

Las fórmulas de tratamiento1 —mamá/papá, amigo(a), señor(a), güey, oficial, Stella, Sánchez— son nominales que se emplean para apelar al destinatario, llamar su atención y construir/negociar el tipo de relación (simétrica/no simétrica) entre los interactuantes. A pesar de ser un tema llamativo y que su uso es bastante frecuente, la sistematización, clasificación, así como el análisis estadístico (especialmente el inferencial), resulta una tarea bastante complicada; esto debido a que las fórmulas pertenecen al paradigma léxico y constituyen una categoría abierta con gran capacidad de innovación y adaptabilidad al contexto socio-comunicativo, situación que se refleja en las múltiples variantes utilizadas por los hablantes en una sola interacción:

las fórmulas nominales componen un inventario muy amplio, complejo y de carácter abierto, conformado por distintos tipos y subtipos de elementos, amplitud y complejidad que deriva básicamente de la multiplicidad de elementos y construcciones gramaticales capaces de actuar en el discurso como formas de trato nominal (Rigatuso, 1994, p. 305).

Asimismo, la dificultad aumenta si consentimos en, por un lado, que el modelo teórico más empleado para explicar el tratamiento pronominal, Brown y Gilman (1960), debido a su carácter dicotómico, no permite explicar la infinidad de matices de los nominales y, por otro lado, que otras propuestas para el español, como la de Alba de Diego y Sánchez Lobato (1980) y Rigatuso (1994), a pesar de describir el fenómeno de manera más específica, continúan siendo generalizadoras.

Adicionalmente, es necesario resaltar el poco interés que ha recibido el tratamiento nominal de la Ciudad de México (en adelante, CDMX). Son pocos los estudios que examinan las fórmulas empleadas en la capital mexicana (Miquel i Vergés, 1963; Álvarez Rodríguez, 1994; Kim Lee, 2007; Cepeda Ruiz, 2019a, 2020). Debido a sus objetivos y perspectivas de análisis, estos trabajos no suelen ofrecer una descripción detallada de las motivaciones sociales que subyacen a la selección de los nominales. Más allá, podemos afirmar que no hay investigaciones actuales que revisen un posible uso extendido de fórmulas de pertenencia intragrupal en el contexto no familiar de la CDMX y la asociación de estos usos y el aparente “exceso de confianza de los capitalinos”,2 prejuicio bastante extendido entre los sujetos de otros lugares de la República Mexicana.

Como resultado, este trabajo busca presentar la incidencia de las variables edad y vínculo entre los participantes en la selección de las fórmulas nominales empleadas en la CDMX para apelar a desconocidos y algunos profesionales; interacciones que se caracterizan por ser psicológicamente distantes, esporádicas y momentáneas. Asimismo, el estudio examina el trato dirigido y recibido por los colaboradores para determinar la reciprocidad (o no) en las interacciones contempladas.

La secuencia argumentativa que guía este documento es la siguiente: después de esta introducción en la que presentamos el problema de estudio y los objetivos, el lector encontrará los antecedentes teóricos del tratamiento nominal en el español general y en la CDMX en particular. Posteriormente, describimos la metodología, el instrumento de recolección de datos y las características de la muestra. Luego, consignamos los resultados cuantitativos dirigidos y recibidos según las variables edad y vínculo en el contexto no familiar. Finalmente ubicamos las conclusiones y las referencias básicas del estudio.

2. Antecedentes

2.1. Estudios generales

Las fórmulas, así como el tratamiento verbal y pronominal de una lengua, constituyen un sistema que permite a las personas negociar, primero, fenómenos de índole social como las diferencias o similitudes de género, edad, clase, nivel educativo, etc.; segundo, valores semántico-pragmáticos (intimidad, respeto, desprecio, etc.), y tercero, elementos sociopragmáticos como la (des)cortesía, fuerza ilocutiva, el tipo de registro, tema, entre otros (Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española [RAE y ASALE], 2009, p. 3200; Bertolotti, 2015, p. 13-14; Rigatuso, 2014, p. 1). Para Castellano las fórmulas deben entenderse como elementos relacionales, pues retratan características particulares de la relación entre interactuantes en contextos comunicativos específicos (Castellano, 2017, p. 142; retomando a Kerbrat-Orecchionni, 1992).

El sistema nominal de tratamientos del español está conformado por sustantivos —(mi) amor, Eduard, compa— y adjetivos —lindo(a), gordo(a), querido(a)— acompañados o no de un posesivo. Morfológicamente pueden ser palabras simples —Diana—, derivaciones —corazoncito—, acortamientos —parce—, colocaciones —bobo hijueputa— y composiciones —culicagado(a)— (Castellano, 2011).

El rasgo definitorio es su empleo como vocativos: “Mediante esta forma se permite establecer el contacto interpersonal en virtud de su función apelativa y deíctica. De esta manera se llama la atención del destinatario por mediación del término que designa” (Alba de Diego y Sánchez Lobato, 1980, p. 101).

Para Alba de Diego y Sánchez Lobato (1980) los términos que cumplen con este doble objetivo (apelativo y deíctico) pueden agruparse en: a. Nombres propios —Leonor—, b. Títulos genéricos —señor(a)—, c. Términos de parentesco —madre/padre—, d. De diversa relación —compañero(a)— y e. Metafóricos —(mi) cielo—.

Por su parte, Rigatuso (1994) ofrece una clasificación más detallada y divide el tratamiento nominal en dos rubros generales: por un lado, el nombre personal, grupo al que pertenecen el nombre de pila o sobrenombre (Esteban ) y el apellido (Gutiérrez); por otro lado, los términos de tratamiento, que a su vez se dividen en dos subgrupos: uno, vocativos de parentesco —hermano(a)—, y dos, nominales sociales, entre los que la autora incluye fórmulas generales —niño(a)—, ocupacionales —presidente(a)—, de amistad, cordialidad y afecto —amigo(a)— y honoríficos —su señoría—.

El nombre propio es altamente denotativo (en cuanto nos permite identificar a un hablante en específico), en tanto que otros términos, como el apodo, poseen un valor connotativo, pues adicionan valoraciones sociopragmáticas a la apelación:

Las formas nominales de tratamiento pueden dividirse en dos tipos: las denotativas y las connotativas: el vocativo denotativo por excelencia es el nombre, aunque también el nombre puede connotar, además del sexo, edad o época (ya que atienden a modas o los puede imponer un determinado personaje), región o nacionalidad, ideología, credo, etc. (Carricaburo, 1997, p. 50).

A continuación ofrecemos una versión simplificada de la propuesta de Rigatuso (1994) (cuadro 1). Se pueden apreciar siete macro categorías. Bajo la etiqueta afectivo incluimos aquellos nominales que codifican una relación solidaria entre emisor y destinatario. Asimismo, hemos incluido las modificaciones morfofonológicas (hipocorístico y diminutivo) junto al nombre propio y evitamos la etiqueta sobrenombre que puede interpretarse como el uso de apodos (términos que clasificamos como afectivos).

| Parentesco | Papá/mamá, abuelito(a), mijo(a), primis, tío(a), suegro(a), padrino/madrina. |

|---|---|

| General | Señor(a), don/doña, caballero, dama, señorita, joven, niño(a), güero(a), amigo(a). |

| Ocupacional | Presidente(a), ministro(a), doctor(a), padre (al sacerdote), poli, jefe(a). |

| Afectivo | Amigo(a), carnal(a), gordo(a), flaco(a), (mi) amor, (mi) vida, corazón, apodo. |

| Honorífico | Su señoría, su excelencia, ilustrísimo(a), vuestra reverencia. |

| Nombre propio y sus variaciones | Arges, Pedrito, Rebequita, Pao, Rodri, Viri, Lucha. |

| Apellido | Sánchez, Cordova, Romero. |

Cuadro 1. Macro clasificación de las fórmulas de tratamiento. (Fuente: modificado de Rigatuso, 1994, p. 304)

Ahora bien, basada en la teoría del poder y la solidaridad de Brown y Gilman (1960), Carricaburo (1997) opone el uso del apellido y el nombre propio e indica que:

Los nombres y vocativos se nuclean asimismo en el eje de poder o en el de la solidaridad, dentro del ámbito de la intimidad o fuera de ella. Así el nombre de pila se utiliza para la intimidad o el afecto y se contrapone al apellido, que por lo general responde a la esfera social, laboral o del simple conocimiento (Carricaburo, 1997, p. 50).

Esta distinción se extiende más allá del nombre propio y del apellido y permea las siete categorías propuestas por Rigatuso (1994). Ejemplos como señor(a), seño, valedor(a) usados como nominales generales, nos sirven para apreciar cómo en una misma categoría se encuentran fórmulas que codifican diferentes matices de las relaciones interpersonales: primero, pertenencia intragrupal, cercanía, confianza, intimidad, familiaridad o trato T (Bertolotti, 2015); segundo, diferenciación intragrupal, desconfianza, distancia, respeto o trato V; tercero, valores intermedios VT (Cepeda Ruiz, 2019b).

Finalmente, Rigatuso (1994, 2014), a partir de estudios diacrónicos, describe las pautas de trato presentes en el español bonaerense, combinaciones de nominales y pronominales/verbales que permiten graduar la distancia entre interactuantes (fenómeno visto en otras variedades del español (Calderón Campos, 2010; Cepeda Ruiz, 2019b)). Rigatuso postula un continuum basado en la semántica de los rasgos [PODER] y [SOLIDARIDAD], permitiendo tratos prototípicamente formales (1), informales (2) y mixtos (3 y 4):

(1) Ocupacional + apellido + forma pronominal/verbal V: doctor(a) Castillo, (usted) tiene una cita más tarde.

(2) Hipocorístico + forma pronominal/verbal T: Manu, (tú) tienes una cita más tarde.

(3) Nombre pleno + forma pronominal/verbal V: Manuel, (usted) tiene una cita más tarde.

(4) Apellido + forma pronominal/verbal T: Castillo, (tú) tienes una cita más tarde.3

2.2. Estudios particulares

A continuación señalamos algunos hallazgos sobre el tratamiento nominal en el contexto no familiar y familiar de la CDMX (estos últimos arrojan luz sobre algunos comportamientos vistos en este estudio).

Miquel i Vergés detalla en su investigación de corte documental las fórmulas (y formas) empleadas en la capital mexicana (y otros lugares de América) en tres contextos: hogar, amistad y respeto. La autora describe exhaustivamente usos apelativos: “¡Hijo, vete con cuidado en la carretera!” (1963, p. 42) y referenciales (narrativos): “Mi niño es muy vivo” (1963, p. 43) e incluye las valoraciones sociales (edad, género, clase) que motivan el empleo de estos términos. En la categoría respeto o de las relaciones fuera del contexto familiar, la autora incluye los siguientes nominales: señor(a), señorita, seño, señito, joven, niño(a), jefe (a)/jefecito(a) (usados con el desconocido mayor), madre, madrecita, padre, don/doña + nombre, su mercé (su merced), güera, güerita, marchante(a), patrón, patroncito, jefe/jefecito (con el superior laboral), máistro/máestro/maestro (con el carpintero, plomero, etc.), muchacho(a), miss (para una profesora de primaria), maestro(a) (con un docente de niveles medio y superior), doctor (para el profesional con este grado académico).

Ahora bien, desde una perspectiva sociolingüística, Kim Lee (2007) revisa el trato empleado por jóvenes universitarios con maestros/jefes, compañeros de trabajo/escuela y desconocidos. El autor consigna los términos señor(a), jefe(a), el título profesional y el nombre propio para dirigirse a los jefes. En las interacciones con maestros, Kim Lee halla diferencias asociadas, primero, al género de sus colaboradores: las mujeres se decantan por el uso del nominal ocupacional maestro, en tanto que los hombres prefieren el término profesor; segundo, reporta conexiones entre el trato y la edad del interlocutor: con desconocidos mayores se emplea frecuentemente señor(a) y con los jóvenes los tratos joven y señorita. De manera puntual Kim Lee resume sus hallazgos como sigue: “en las relaciones de poder se usan los títulos genéricos y ocupacionales: señor (a), profesor (a), etc.” (2007, p. 176).

Por su parte, Álvarez (1994) revisa las variaciones morfofonológicas (sufijación, apócope, aféresis) de términos afectivos familiares. El autor observa un mayor repertorio cuando aumenta la cercanía emocional entre los interactuantes (primos y hermanos) y un descenso cuando hay mayor distancia emocional (suegros e hijos políticos).

Finalmente, también en la familia, Cepeda Ruiz (2020) señala diferencias asociadas a la edad: los jóvenes, por ejemplo, emplean fórmulas de parentesco con superiores y términos afectivos con sujetos a los que ven en el mismo nivel, en tanto que los adultos se decantan por el uso del nombre.

3. Metodología

3.1. Cuestionario

Los nominales presentados en este documento provienen del segundo cuadernillo del cuestionario sociolingüístico sobre formas y fórmulas de tratamiento en el español de la CDMX (Cepeda Ruiz, 2019a). Esta herramienta fue aplicada durante el año 2017 y permitió recopilar información a partir de cuatro dominios: a. Familia nuclear (8 preguntas), b. Familia extendida (14), c. Trabajo y escuela (6) y d. Otros: profesionales y desconocidos (2).

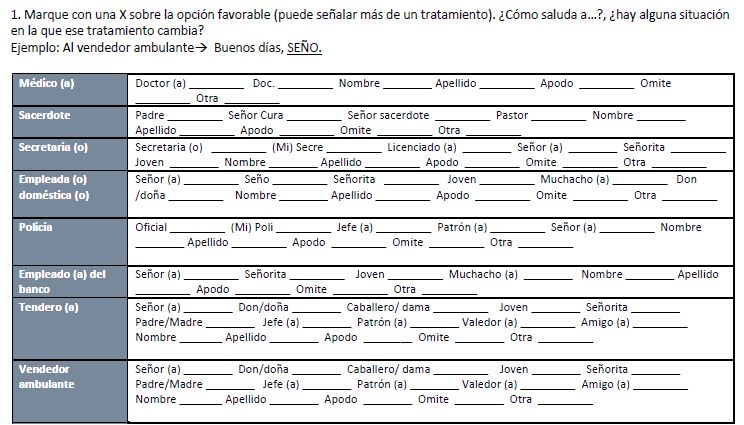

La herramienta indaga por los términos que son cercanos al colaborador (véase la figura 1), describe de manera abierta y directa el tema de interés y las preguntas son de carácter semicerrado, lo que implica que el sujeto cuenta con varias opciones de respuesta para un interlocutor específico (posibilidades basadas en los datos de Miquel i Vergés (1963), Kim Lee (2007) y en los aportes de quienes participaron en la prueba piloto del instrumento), pero puede incluir términos no presentes en la herramienta (véase la figura 2).

Figura 1. Nota para el colaborador, cuadernillo 2 (Fuente: Cepeda Ruiz, 2019a, p. 382)

Figura 2. Algunas preguntas sobre el tratamiento dirigido en el contexto no familiar, cuadernillo 2 (Fuente: Cepeda Ruiz, 2019a, p. 392)

Cada situación (maestros, desconocidos, etc.) contempla dos caras del tratamiento: por un lado, el nominal dirigido o usado por el colaborador en una interacción cotidiana; por otro lado, la fórmula recibida del (inter)locutor en este mismo encuentro. Estas dos preguntas tienen como objetivo observar la direccionalidad del trato, es decir, determinar si el término empleado y el recibido coinciden plenamente (güey/güey), pertenecen a la misma categoría (generales: señora/seño) o poseen el mismo valor semántico-pragmático (trato T: vale/carnal).

Cabe señalar que, pese a las numerosas críticas hechas a los cuestionarios (por su artificialidad, mecanicidad, carácter evaluativo, etc.), los resultados de esta y otras investigaciones sobre tratamientos indican que, cuando estos instrumentos cumplen con los requisitos de confiabilidad, comparabilidad y validez, son herramientas altamente económicas, abarcadoras (respecto a la muestra y el tema), evitan la generalización de respuestas y extraen reflexiones muy cercanas al uso (Paredes, 2010; Cepeda Ruiz, 2019a, p. 62-65; entre otros).

3.2. Colaboradores

52 personas se vincularon al estudio mediante la técnica de “bola de nieve” y conformaron un muestreo no probabilístico por cuotas no exactas (Moreno Fernández, 1990, p. 88). Las variables preestratificatorias que se utilizaron para las cuotas fueron género, edad, nivel educativo y origen.

Estos factores siguen globalmente los parámetros del Corpus Sociolingüístico de la Ciudad de México (CSCDMX), tal es el caso de la incorporación de migrantes a la muestra4 y de los años de escolarización contemplados al asignar el nivel educativo (Lastra y Martín-Butragueño, 2011, p. xv). Hay diferencias, sin embargo, en el rango de edad de los colaboradores (el CSCDMX incorpora jóvenes desde los 20 años, nosotros desde los 11 años) y en los cortes generacionales. Al respecto, revisamos cuatro generaciones que, a nuestro juicio, permiten apreciar similitudes sociológicas entre quienes las integran, así como diferencias con los miembros de otros grupos (en la primera generación encontramos a estudiantes que no devengan un salario, por ejemplo) (Moreno Fernández, 1990, p. 51).5

| Género | Edad (generación) | Nivel de estudios | Origen |

|---|---|---|---|

| Femenino (28) Masculino (24) | 1: 11 a 24 años (14) 2: 25 a 34 años (16) 3: 35 a 54 años (10) 4: más de 55 años (12) | Básico: 0 a 6 años (7) Medio: 7 a 12 años (22) Superior: más de 13 años (23) | Capitalinos (36) Migrantes (16) |

Cuadro 2. Rasgos sociales de la muestra, 52 colaboradores

3.3. Análisis y variables

En este documento ofrecemos una revisión cuantitativa descriptiva (frecuencias absolutas y relativas) de 2011 datos nominales que pertenecen al contexto no familiar (no llevamos a cabo pruebas estadísticas como la moda, por ejemplo, debido a la naturaleza de los datos (variables categóricas), su heterogeneidad y cantidad en interacciones específicas (52 en cada caso)). 1022 nominales corresponden al trato dirigido y 989 al recibido, las diferencias entre estos dos rubros se desprenden de la naturaleza del cuestionario y de su aplicación (permitir que los colaboradores respondan solo aquello que les es habitual).

Ahora bien, dos variables de análisis se estudian de manera simultánea: la edad del colaborador y el vínculo entre este y su (inter)locutor. Según su edad, los participantes han sido agrupados en cuatro generaciones (véase el cuadro 2), el más joven tenía 11 años al momento de responder el cuestionario y el mayor contaba con 69 años. Con respecto a la edad del (inter)locutor contemplamos en las intervenciones revisadas a adultos mayores y niños pequeños. Finalmente, según el vínculo, presentamos resultados generales sobre el trato con personas ajenas al grupo familiar (nuclear y extendido) y de estas interacciones seleccionamos algunos encuentros particulares: desconocidos, recién conocidos, maestros, empleadas domésticas y vendedores ambulantes.

4. Resultados y discusión

4.1. Resultados generales

En el cuadro 3 se incluye, además de los siete grupos de nominales señalados por Rigatuso (1994), la ausencia del término, estrategia frecuente entre quienes participan en este estudio, especialmente en interacciones breves fuera del contexto familiar, debido a las dudas que suscita la ausencia de una relación previa entre los hablantes: “disculpe/disculpa, ø, tiene/tienes X”.

| Parámetro | 1ra. G. 11 a 24 | 2da. G. 25 a 34 | 3ra. G. 35 a 54 | 4ta. G. 55 a 69 | TOTAL |

|---|---|---|---|---|---|

| General | 112 / 42.1% | 154 / 47.1% | 90 / 47.6% | 93 / 38.8% | 449 / 43.9% |

| Ocupacional | 70 / 26.3% | 77 / 23.5% | 47 / 24.9% | 61 / 25.4% | 255 / 25.0% |

| Nombre | 63 / 23.7% | 69 / 21.1% | 41 / 21.7% | 51 / 21.3% | 224 / 21.9% |

| Omisión | 16 / 6.0% | 27 / 8.3% | 7 / 3.7% | 32 / 13.3% | 82 / 8.0% |

| Afectivo | 5 / 1.9% | 0 / 0.0% | 4 / 2.1% | 2 / 0.8% | 11 / 1.1% |

| Apellido | 0 / 0.0% | 0 / 0.0% | 0 / 0.0% | 1 / 0.4% | 1 / 0.1% |

| Parentesco | 0 / 0.0% | 0 / 0.0% | 0 / 0.0% | 0 / 0.0% | 0 / 0.0% |

| Honorífico | 0 / 0.0% | 0 / 0.0% | 0 / 0.0% | 0 / 0.0% | 0 / 0.0% |

| TOTAL | 266 / 100% | 327 / 100% | 189 / 100% | 240 / 100% | 1022 / 100% |

Cuadro 3. Fórmulas de tratamiento dirigidas en el español de la Ciudad de México según la edad del colaborador: CONTEXTO NO FAMILIAR

Apreciamos que fuera de la familia predominan tratamientos de tres categorías consideradas por Rigatuso (1994): primero, términos generales como señor(a) (43.9%); segundo, ocupacionales como poli (25.0%) y tercero el nombre propio (21.9%). Este último aparece en situaciones donde hay conocimiento previo (compañeros de trabajo y escuela, empleadas domésticas, etc.) y en interacciones en las que los colaboradores consideran prudente mencionar su nombre (al médico en la consulta, al recién conocido, etc.).

Las diferencias entre los cuatro grupos de edad son sutiles. La primera generación emplea un poco más que las demás los términos ocupacionales (26.3%) y el nombre propio (23.7%). La segunda generación se asemeja bastante a la tercera y se diferencia de esta porque omite más el tratamiento nominal (8.3% frente a 3.7%); además, la segunda es la única generación que no registra fórmulas afectivas en este contexto. La tercera generación es el grupo que más emplea los nominales generales (47.6%) y afectivos (2.1%). En tanto que la cuarta es la única generación en indicar el apellido con sujetos fuera de la familia (un solo dato), además, recurre frecuentemente a la omisión nominal (13.3%) y emplea pocos términos generales (38.8%).

Ahora bien, en el cuadro 4 se presentan los nominales recibidos. Observamos un cambio sutil en el patrón, tres categorías son ahora las más usuales: primero, términos generales como don/doña (50.9%); segundo, el nombre (34.2%) y tercero, la omisión (8.3%). Los términos ocupacionales (que en el cuadro 3 se ubicaban en segundo lugar) han caído a un cuarto puesto general con una diferencia porcentual alta (trato dirigido: 25.0% vs. trato recibido: 4.5%).

| Parámetro | 1ra. G. 11 a 24 | 2da. G. 25 a 34 | 3ra. G. 35 a 54 | 4ta. G. 55 a 69 | TOTAL |

|---|---|---|---|---|---|

| General | 120 / 46.9% | 158 / 51.5% | 111 / 58.7% | 114 / 48.1% | 503 / 50.9% |

| Nombre | 95 / 37.1% | 104 / 33.9% | 58 / 30.7% | 81 / 34.2% | 338 / 34.2% |

| Omisión | 21 / 8.2% | 29 / 9.4% | 12 / 6.3% | 20 / 8.4% | 82/ 8.3% |

| Ocupacional | 6 / 2.3% | 16 / 5.2% | 6 / 3.2% | 17 / 7.2% | 45 / 4.5% |

| Apellido | 10 / 3.9% | 0 / 0.0% | 0 / 0.0% | 5 / 2.1% | 15 / 1.5% |

| Afectivo | 4 / 1.6% | 0 / 0.0% | 2 / 1.1% | 0 / 0.0% | 6 / 0.6% |

| Parentesco | 0 / 0.0% | 0 / 0.0% | 0 / 0.0% | 0 / 0.0% | 0 / 0.0% |

| Honorífico | 0 / 0.0% | 0 / 0.0% | 0 / 0.0% | 0 / 0.0% | 0 / 0.0% |

| TOTAL | 256 / 100% | 307 / 100% | 189 / 100% | 237 / 100% | 989 / 100% |

Cuadro 4. Fórmulas de tratamiento recibidas en el español de la Ciudad de México según la edad del colaborador: CONTEXTO NO FAMILIAR

Los datos del cuadro 4 nos permiten apreciar algunas diferencias en el trato recibido por las cuatro generaciones. Los sujetos del primer grupo son más apelados que otros por el nombre (37.1%) y reciben menos términos generales (46.9%) y ocupacionales (2.3%). Por su parte, la segunda señala más que otras generaciones la omisión del tratamiento (9.4%) como estrategia recibida en sus interacciones fuera de la familia. En tanto que con la tercera generación predominan los términos generales (58.7%) y disminuye el nombre propio (30.7%). Por último, la cuarta generación del estudio reporta recibir nominales ocupacionales (7.2%) más que otras generaciones.

En suma, los datos presentados en los cuadros 3 y 4 nos llevan a considerar una oposición interesante entre el tratamiento nominal dirigido y recibido por la primera y cuarta generación, específicamente en dos categorías: nombre propio y términos ocupacionales. Asimismo, los datos reflejan una asimetría general en las relaciones no familiares: se utilizan nominales ocupacionales (25.0%), pero no se reciben en la misma proporción (4.5%).

A continuación presentamos el inventario nominal dirigido (cuadro 5) y recibido (cuadro 6) por los 52 colaboradores, incluimos las categorías más reportadas, descartamos, sin embargo, el apellido y el nombre (y sus variaciones morfofonológicas). El lector encontrará primero los términos que comparten todas las generaciones, seguido por aquellos que se focalizan en algún grupo de edad.

| Parámetro | General | Ocupacional | Afectivo |

|---|---|---|---|

| Todas las generaciones | Señor(a), don/doña, joven, señorita1,6 amigo(a), vecino(a). | Maestro(a), profesor(a), profe, doctor(a), padre,7 oficial, (mi) poli, título profesional. | |

| 1ra. G. 11 a 24 años | Señor(a) + nombre, jefe(a)1,8 caballero, güey, niño. | Jefe(a)2, doc, doctor + apellido, señor cura, secretaria, chofer.9 | Chiquito, chiquillo, apodo. |

| 2da. G. 25 a 34 años | Señora + diminutivo, doña + nombre, seño, jefe(a)1, güey, carnal, niño(a), mijo(a), escuincle, nene(a).10 | Señor sacerdote, (mi) secre, señor oficial. | Chiquito(a). |

| 3ra. G. 35 a 54 años | Señor(a) + nombre, seño, caballero, abuelito(a), güey, morro, mijo(a), nene(a). | Jefe(a)2, chofer. | Apodo. |

| 4ta. G. 55 a 69 años | Señora + nombre, caballero, dama, abuelito(a), jefe(a)1, compa1, niño, chamaquito.11 | Maestro(a) + nombre, miss, profa, padre + hipocorístico, doctor + nombre, secretaria, chofer. | Hermoso, compa2.12 |

Cuadro 5. Fórmulas nominales de tratamiento dirigidas reportadas en 52 cuestionarios sociolingüísticos: CONTEXTO NO FAMILIAR

Tal como se aprecia una misma fórmula como jefe(a) tiene dos entradas en el cuadro 5, esto obedece al carácter relacional de los nominales (Castellano, 2017, p. 143), lo que les permite extender parte de su significado respecto a factores apreciables en el interlocutor o en el encuentro (por ejemplo, padre se usa fuera de la familia con una figura mayor que el emisor y tiene cierto carácter T para el hablante).

| Parámetro | General | Ocupacional | Afectivo |

|---|---|---|---|

| Todas las generaciones | Señor(a), señorita1, joven, güero(a). | Hijo(a)1.13 | |

| 1ra. G. 11 a 24 años | Don + nombre, caballero, muchacho(a), amigo(a), güey, carnal, morra, güerita, niño(a), hijo2, vecinito. | Estudiante. | Apodo. |

| 2da. G. 25 a 34 años | Seño, don, caballero, patrón(a), muchacho(a), jovencita, marchante(a), amigo(a), compa1, valedor, güerita, hijo(a)2, niña, vecino(a). | Título profesional, cargo. | |

| 3ra. G. 35 a 54 años | Señora + nombre, seño, señito, doña + nombre, madre, señorita2, señorita2 + apellido, muchacho, güey, hijita, hijo2, mijo(a), mijito(a). | Hermana.14 | Apodo. |

| 4ta. G. 55 a 69 años | Señor + apellido, seño, don/doña, caballero, dama, jefe(a)1, marchanta, amigo(a), vale, mijo(a), mijito(a), vecino. | Título profesional, cargo. |

Cuadro 6. Fórmulas nominales de tratamiento recibidas reportadas en 52 cuestionarios sociolingüísticos: CONTEXTO NO FAMILIAR

El repertorio de los cuadros 5 y 6 indica que en la actualidad los términos generales don y doña pueden emplearse acompañados del nombre pleno, una modificación de este, así como de manera escueta, a diferencia de lo señalado por Miquel i Vergés en los años sesenta: “nunca se emplean solos, van siempre acompañados del nombre de pila” (1963, p. 78).

El uso de chamaquito es interesante porque, a pesar de ser un único dato, su presencia indica que actualmente se conserva como apelativo, no solo como referencial (narrativo): “Chamaco-a y sus diminutivos. Tratamiento cariñoso de uso casi sólo narrativo […] Ocasionalmente se oye como apelativo” (ibid.).

Finalmente, la comparación entre el repertorio de los 52 colaboradores de este estudio y el suministrado por Miquel i Vergés (1963) nos permite señalar algunos nominales ausentes actualmente en la CDMX: su mercé, su merced y sumercé, padre (sí está madre), jefecito(a), madrecita y patroncito (sí están jefe(a), madre y patrón).

No obstante, cabe resaltar que las listas que ofrecemos en los cuadros 5 y 6 no conforman un inventario cerrado, ni pretenden abarcar el universo de fórmulas utilizadas en la CDMX, véase cómo, por ejemplo, mano(a), manito(a), padre, cabrón(a), pendejo(a), puto(a), papi, entre otros nominales frecuentes para tratar a desconocidos en la capital mexicana, no fueron suministrados en este estudio. En ocasiones esta ausencia se debe a que el factor que detona el nominal no es la edad, ni el vínculo, sino el género, tema, la imagen social, entre otros.

4.2. Tratamiento no familiar en situaciones particulares

4.2.1. Desconocidos

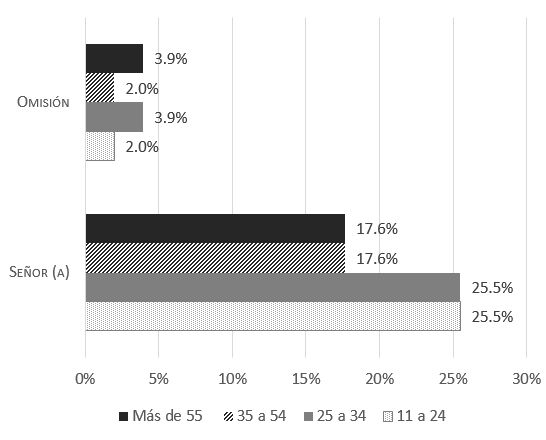

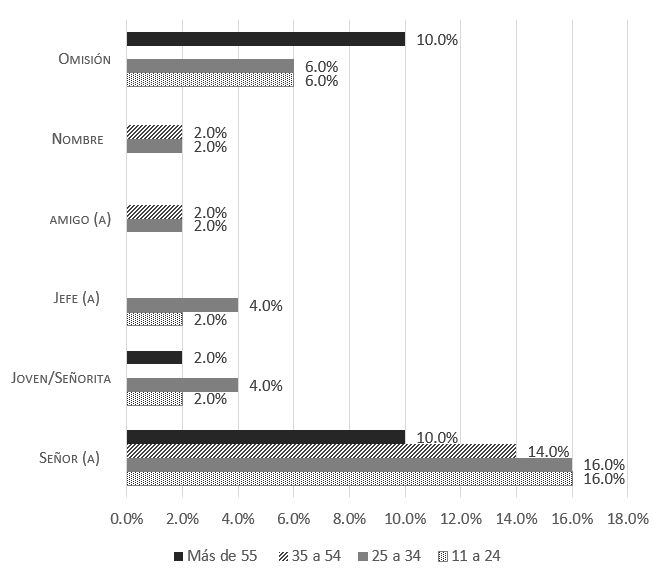

En este apartado los colaboradores pensaron en un escenario en el que (les) solicitaban una dirección (por lo general, cómo llegar al metro). El género y la edad de estos (inter)locutores no fue preasignado y varias personas señalaron abiertamente la edad como parámetro relevante (esto se manifiesta en nominales como señor(a), señorita y joven). Generalmente, en el contexto fuera de la familia prevalece la distancia emocional, especialmente con los desconocidos. Esta distancia se refleja en el gráfico 1 en un número reducido de nominales, así como en el carácter V de estas estrategias. Este dato se asemeja al reportado por Álvarez Rodríguez (1994) en el contexto familiar:

El factor causante de esta variedad y heterogeneidad es el grado de respeto y afecto que experimenta el informante por los referentes de ciertos conceptos. El informante da generalmente respuestas escasas y poco variadas en los conceptos por cuyos referentes siente respeto o lejanía afectiva, como en el caso de los conceptos ABUELO y ABUELA, y proporciona respuestas abundantes y de diverso tipo en los casos en que hay una relación menos formal y más afectiva con el referente, como con los conceptos AMIGO y AMIGA (Álvarez Rodríguez, 1994, p. 13).

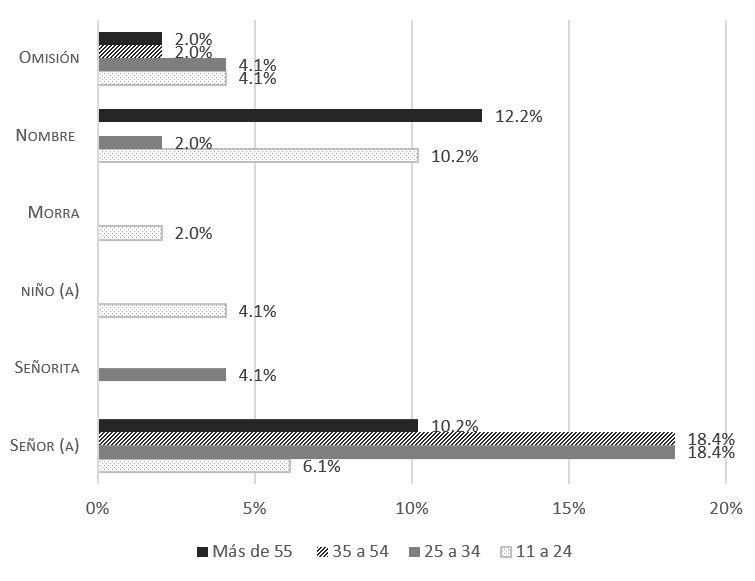

Por un lado, al dirigirse a un desconocido las cuatro generaciones recurren tanto al término general señor(a), así como a la omisión de la fórmula (situaciones en las que los colaboradores suelen emplear un marcador de alteridad del discurso: “disculpe/disculpa, ø, ¿sabe/sabes dónde queda X?”). El uso de señor(a) se ve claramente dividido entre los dos grupos más jóvenes (25.5% cada uno) y las dos generaciones mayores (17.6% respectivamente). Aunque las diferencias son mínimas, una agrupación diferente se observa con la omisión: la primera y tercera generación muestran la misma frecuencia (2.0%) y lo mismo sucede con la segunda y la cuarta (3.9%).

Gráfico 1. Fórmulas dirigidas al desconocido según la edad del colaborador (Fuente: Cepeda Ruiz, 2019a, p. 335)

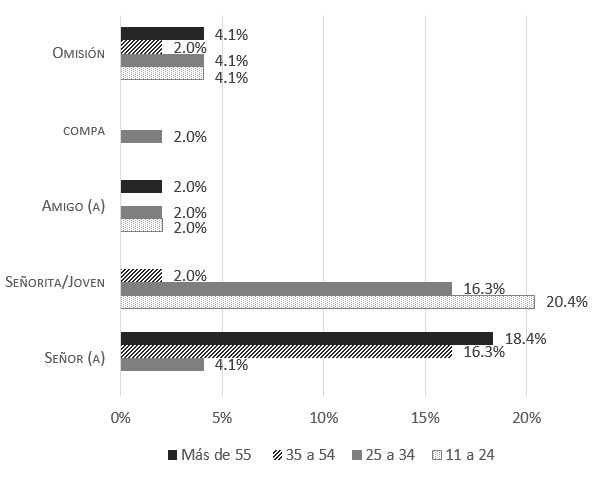

Gráfico 2. Fórmulas recibidas del desconocido según la edad del colaborador (Fuente: Cepeda Ruiz, 2019a, p. 336)

Por otro lado, al comparar los gráficos 1 y 2 salta a la vista un número mayor de fórmulas recibidas de los desconocidos. Los datos nos llevan a considerar la edad del colaborador como un factor relevante, véase como, además del término señor(a), aparecen señorita1/joven (relacionados también con la variable ‘género del destinatario’), amigo(a) y compa1.

Con la primera generación predominan fórmulas como señorita1 y joven (20.4%) y no se emplea el nominal señor(a) (esto indica que este término suele destinarse a personas mayores de 30 años aproximadamente). Por su parte, la segunda generación recibe menos que la tercera y la cuarta el nominal señor(a) y son los únicos en ser apelados como compa1 (2.0%). Con adultos de la cuarta generación se prefiere la fórmula señor(a) (18.4%). Por último, la tercera generación es la única que no menciona el nominal amigo(a) como trato recibido y destaca con ellos el empleo de señorita2, fórmula utilizada (y exigida) frecuentemente en la CDMX para dirigirse a mujeres mayores de las que se desconoce el estado civil:

La oposición señorita/señora constituyó tradicionalmente una manera de distinguir el estado civil de la mujer. Se usaba señorita para referirse a las mujeres solteras, y se empleaba señora para dirigirse a las casadas. Esta distinción es considerada hoy discriminatoria por muchas personas, no solo porque el estado civil de la mujer no ha de convertirse en expresión apelativa o designativa, sino también porque no existe una distinción paralela entre señor y señorito (RAE y ASALE, 2009, p. 1259).

El uso de señorita es cada día más cuestionado y suele condenarse en los manuales de comunicación no sexista y de lenguaje incluyente (véanse Secretaría de la Función Pública, 2020; Guichard, 2018; Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), 2007):

Elimine definitivamente el término “señorita”. Los tratamientos “señora/señorita” corresponden a mujer casada o soltera, respectivamente. En cambio, el tratamiento “señor” para el hombre es independiente del estado civil y no existe un término equivalente: “señorito”. En otros países, el término “señora” se emplea al margen de la edad o el estado civil de las mujeres, como un vocablo de respeto, situación que las mujeres deben asumir e, incluso, exigir (CONAPRED, 2007, p. 16).

4.2.2. Recién conocidos

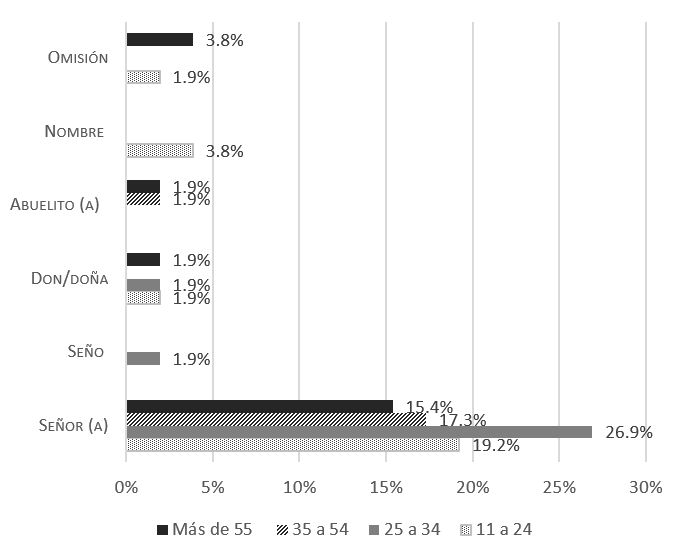

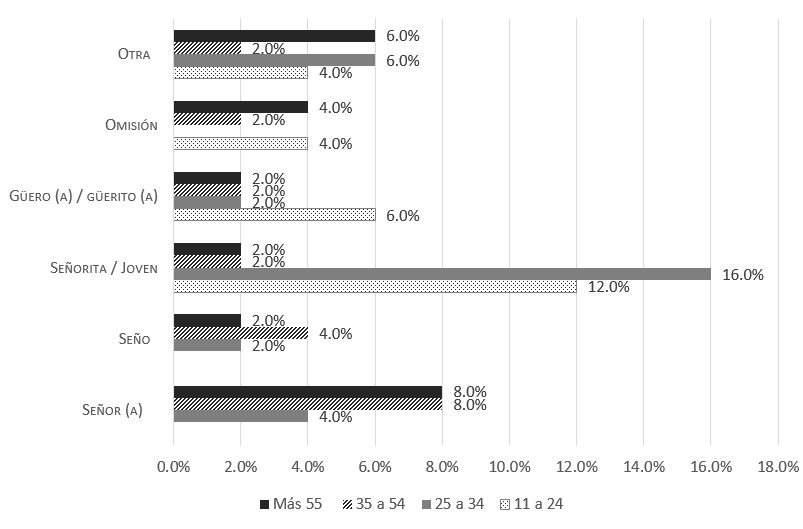

Ahora bien, en este apartado los colaboradores pensaron en la interacción con una persona a quien recién conocen, saben su nombre y verán nuevamente. Los siguientes gráficos indican que a medida que la expectativa de conocer a alguien crece, también aumentan las posibilidades para apelarlo nominalmente y de esta manera negociar el tipo de relación; este dato nos permite confirmar que fuera del contexto familiar también se observa una relación entre amplitud del repertorio nominal y vínculo (Álvarez Rodríguez, 1994). El proceso general en estas interacciones consiste en omitir la fórmula o utilizar términos generales V como señor(a), don/doña y joven cuando la relación es distante e incluir otros nominales de carácter T como amigo(a), carnal y el nombre de pila cuando hay conocimiento entre los hablantes.

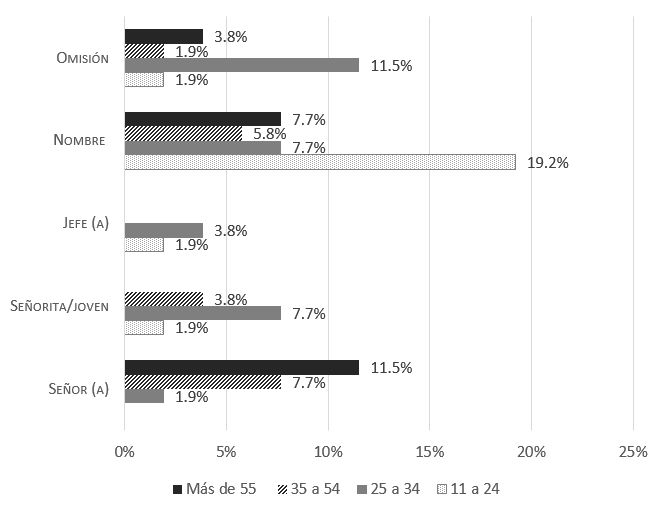

Gráfico 3. Fórmulas dirigidas al recién conocido según la edad del colaborador (Fuente: Cepeda Ruiz, 2019a, p. 335)

Gráfico 4. Fórmulas recibidas del recién conocido según la edad del colaborador (Fuente: Cepeda Ruiz, 2019a, p. 336)

En el gráfico 3 se aprecia que los más jóvenes lideran el uso del nombre (14.0%) y el término joven (2.0%), además de ser la generación que menos emplea señor(a) con recién conocidos. Nuevamente la segunda generación se distancia de la primera, esta vez en el uso del trato señor(a) (16.0% frente a 6.0%); son, además, los únicos en mencionar el término carnal. Por su parte, la cuarta generación reporta menos que las demás el nombre de pila (4.0%) y es la única en usar don/doña (2.0%) con este interlocutor.

En cuanto al tratamiento recibido, los cuatro grupos utilizan el nombre pleno y la omisión del nominal (véase el gráfico 4). La primera generación, tal como sucede en las interacciones con desconocidos (gráfico 2), son los únicos en no ser apelados de señor(a), además de recibir más que otros grupos el nombre (19.2%). Con la segunda generación aumentan términos como señorita1/joven (7.7%), así como la omisión (11.5%). La tercera generación reporta muy poco el nombre propio (5.8%), el término señorita2 (3.8%) y aumenta la fórmula señor(a) (7.7%), nominal que se reserva para personas de la cuarta generación (11.5%).

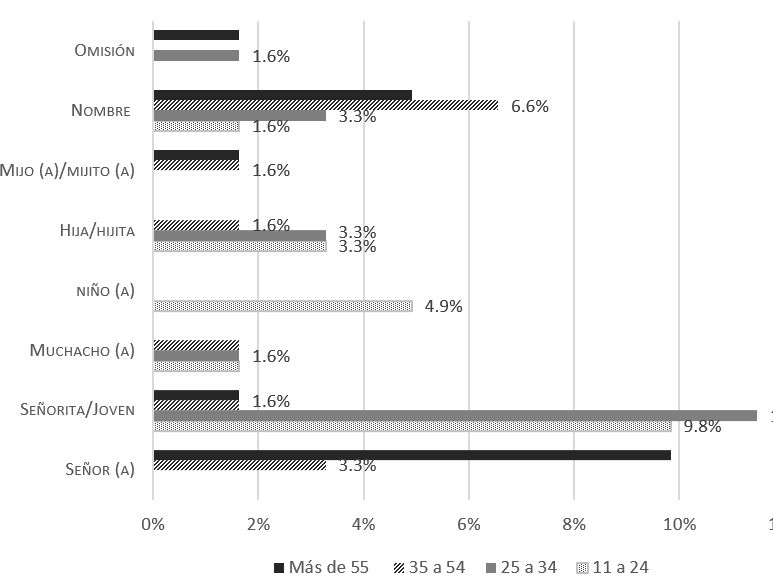

4.2.3. Niño pequeño

En esta situación planteamos un encuentro momentáneo con un niño que no perteneciera a la familia del colaborador (los sujetos por lo general pensaron en interacciones con los hijos de sus vecinos). El lector puede apreciar, por un lado, un aumento en el repertorio dirigido respecto al recibido y, por otro lado, diferencias en el valor semántico-pragmático: los participantes emplean más tratos T (nene(a), hermoso, nombre propio, etc.), en tanto que los niños focalizan las diferencias de edad y emplean más tratamientos V (señor(a), señorita1). Dos de los sujetos más jóvenes de la muestra, un hombre de 11 años y una mujer de 14 años, son vistos como semejantes por los pequeños, de allí el término niño(a).

En el gráfico 5 se aprecia que la mayoría de los colaboradores emplean el nombre como trato preferencial para dirigirse a niños conocidos (excepto la segunda generación que no presenta un tratamiento predilecto). Los más jóvenes, además del nombre (15.4%), utilizan términos generales como amigo y chiquillo (agrupados bajo la etiqueta otra). La segunda generación lidera el empleo del nominal T mijo(a) (5.8%), el término V niño(a) (5.8%) y es el único grupo en reportar escuincle15 (1.9%). La tercera generación evita la omisión, en tanto que en la cuarta se registran chamaquito y hermoso (agrupados como otra).

Por su parte, como trato recibido de niños (gráfico 6) sobresalen tres categorías: términos generales como señor(a), señorita1, niño(a) y morra, el nombre y la omisión. Niño(a) y morra son recibidos por los hablantes más jóvenes; señorita1, por la segunda generación; mientras que el nombre propio destaca con los mayores y no es señalado como trato de niños a adultos de la tercera generación.

Uno de los resultados más llamativos del gráfico 6 concierne a las diferencias en las frecuencias relativas registradas para el término señor(a) como trato recibido de niños. La oposición es bastante si se comparan la primera y la segunda generación (6.1% contra 18.4%). Este dato indica que los colaboradores consideran que aproximadamente a partir de los 30 años son vistos como adultos por parte de los niños.

Gráfico 5. Fórmulas dirigidas al niño según la edad del colaborador (Fuente: Cepeda Ruiz, 2019a, p. 333)

Gráfico 6. Fórmulas recibidas del niño según la edad del colaborador (Fuente: Cepeda Ruiz, 2019a, p 334)

4.2.4. Adulto mayor

Ahora bien, en el gráfico 7 se aprecia que en interacciones con adultos mayores no familiares destaca el empleo de nominales generales V (señor(a), don/doña), otros “intermedios” o VT (seño)16 y fórmulas T (abuelito(a)).

Señor(a) es una fórmula general que se vincula directamente con la edad del destinatario, se emplea como trato V con valor de respeto (privilegiando las diferencias de edad o jerarquía), pero también de distancia (especialmente con desconocidos) y es más señalado por la segunda generación (26.9%). Por su parte, abuelito(a) es empleado por dos colaboradores de las últimas dos generaciones, mientras que el nombre propio solo es mencionado por la primera generación (3.8%). No obstante, este dato no debe ser interpretado como un posible predominio de las fórmulas T entre los jóvenes, nótese, por ejemplo, que los colaboradores de la primera y segunda generación lideran el uso de señor(a) (19.2% y 26.9%, respectivamente).

De nueva cuenta el gráfico 8 nos presenta un panorama en el que el repertorio aumenta conforme se incorpora la edad del destinatario. Las fórmulas recibidas de adultos mayores pertenecen a tres rubros: uno, términos generales V como señor(a), señorita1, joven, muchacho(a), niño(a) y generales T como hija, hijita, mijo(a), mijito(a); dos, nombre propio; tres, omisión.

Gráfico 7. Fórmulas dirigidas al adulto mayor según la edad del colaborador (Fuente: Cepeda Ruiz, 2019a, p. 333)

Gráfico 8. Fórmulas recibidas del adulto mayor según la edad del colaborador (Fuente: Cepeda Ruiz, 2019a, p. 334)

Señorita1 y joven son tratamientos empleados para apelar a las cuatro generaciones; sin embargo, su uso es más frecuente cuando el adulto mayor considera una diferencia sustancial entre su edad y la del colaborador, razón por la cual aparece más con la primera y segunda generación. Con los más jóvenes se utiliza niño(a) (4.9%); con la segunda generación, las fórmulas señorita1 y joven (11.5%), y con la tercera y cuarta generación se registran señor(a) y los nominales paternalistas T mijo(a) y mijito(a).

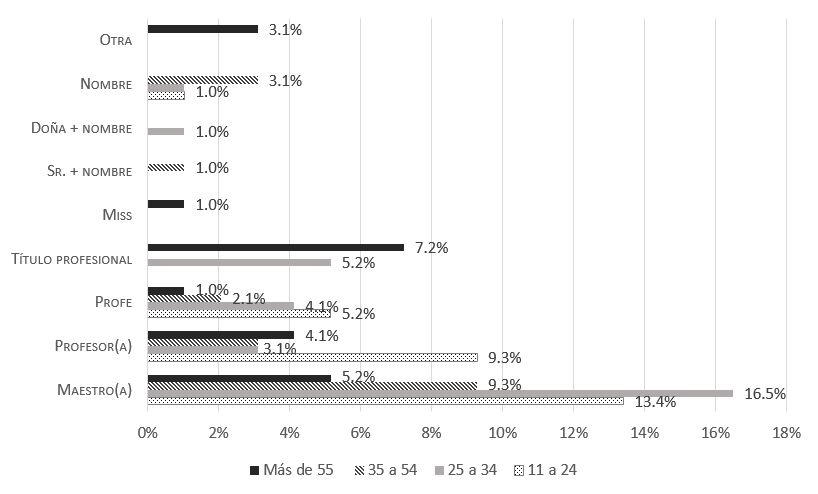

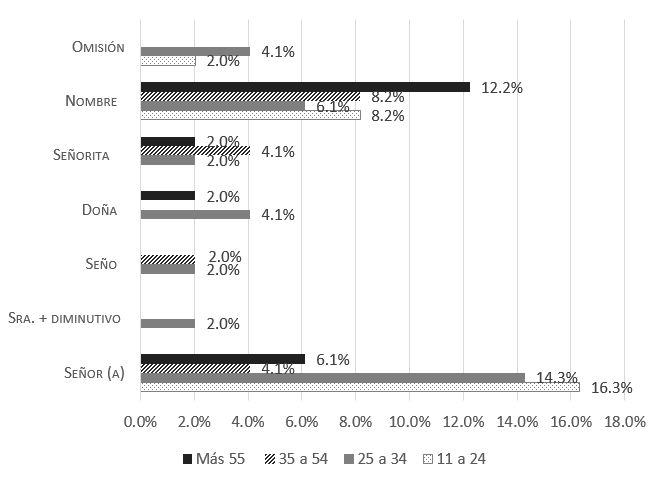

4.2.5. Maestros

En este caso las personas recordaron el tratamiento utilizado con sus profesores, por lo general del nivel escolar inmediato (en el caso de los jóvenes estudiantes) o del último grado alcanzado (primaria, licenciatura, etc.). Al dirigirse a sus educadores (gráfico 9), los colaboradores emplean términos ocupacionales como maestro(a), profesor(a), profe, profa (agrupado bajo la etiqueta otra), miss (reservado aquí para apelar a una docente de primaria, aunque también se ha escuchado en el nivel superior), así como el nombre escueto o acompañado de fórmulas generales como señor, doña o de un ocupacional como maestro(a) (etiquetado como otra).

Maestro(a), profesor(a) y profe son fórmulas utilizadas por todas las generaciones. Los más jóvenes lideran el empleo de profe (5.2%) y profesor(a) (9.3%), tal como sucede en la muestra de Kim Lee: “La forma más usual para dirigirse a los profesores es profesor (38.9%)” (2007, p. 171), dato que indica, sin focalizar las diferencias porcentuales, que no ha habido cambios sustanciales durante los últimos 8 años.

Por su parte, los resultados del gráfico 9 permiten apreciar claras diferencias entre la primera y segunda generación: los colaboradores entre los 25 y 34 años prefieren el término V maestro(a) (16.5%) sobre profesor(a) (3.1%). Este último, como vimos anteriormente, es más reportado por los jóvenes (9.3%). Por su parte, el nombre destaca ligeramente entre la tercera generación (3.1%) y el título profesional (licenciado(a), doctor(a)), el ocupacional profa y las combinaciones del nombre más maestro(a) entre la cuarta generación.

Cabe destacar que la variable nivel educativo impartido, no revisada en este estudio, también es relevante, tal como señala Miquel i Vergés: “Al profesor universitario y de bachillerato se le da el título de maestro -a, mientras que el pedagogo de primaria recibe el tratamiento de profesor-a; profe; teacher; seño, señito, miss […]” (1963, p. 83).

Gráfico 9. Fórmulas dirigidas al maestro según la edad del colaborador (Fuente: Cepeda Ruiz, 2019a, p. 327)

Gráfico 10. Fórmulas recibidas del maestro según la edad del colaborador (Fuente: Cepeda Ruiz, 2019a, p. 328)

Ahora bien, claramente los intercambios comunicativos con maestros tienen un carácter asimétrico. El gráfico 10 nos indica que la fórmula más recibida por las cuatro generaciones es el nombre propio. Otros tratamientos recibidos de los maestros son el apellido, el ocupacional estudiante, el título profesional (licenciado), así como términos generales escuetos como señor o acompañados del nombre o del apellido como don y señorita.

Con los más jóvenes predomina el apellido (9.5%), la segunda generación indica el nombre de pila como trato exclusivo recibido de sus docentes (31.6%), en tanto que con la tercera generación disminuye el nombre (12.6%), trato que aumenta con la cuarta generación (17.9%).

4.2.6. Vendedor ambulante

En esta situación se propuso a los colaboradores visualizar un intercambio con un vendedor ambulante al que le compran algo en la calle. La mayoría de los encuestados pensó en una interacción con un desconocido; sin embargo, dos personas de la muestra (de la segunda y tercera generación) focalizaron al vendedor ambulante de un lugar frecuente para ellas, de allí que en el gráfico 11 aparezca el nombre de pila.

Los nominales empleados con este interlocutor son términos generales como señor(a), señorita1, joven, jefe(a)1, el nombre y la omisión. Las cuatro generaciones utilizan la fórmula V señor(a), los dos grupos más jóvenes lideran su uso (16.0% cada uno) y su frecuencia disminuye a medida que aumenta la edad del colaborador. La segunda generación reporta ligeramente más que los demás grupos los términos jefe(a)1, joven y señorita1. En tanto que la omisión nominal no es señalada por la tercera y es un recurso preferido por la cuarta generación.

Gráfico 11. Fórmulas dirigidas al vendedor ambulante según la edad del colaborador (Fuente: elaboración propia)

Gráfico 12. Fórmulas recibidas del vendedor ambulante según la edad del colaborador (Fuente: elaboración propia)

Ahora bien, la comparación entre los anteriores gráficos permite apreciar que el repertorio nominal recibido de los vendedores ambulantes (gráfico 12) es mucho mayor que el dirigido por los colaboradores (gráfico 11). Para facilitar la lectura hemos optado por desglosar en el gráfico 12 solo los apelativos señalados más de una vez y aquellos con una sola mención se agruparon bajo la etiqueta otras (güey, muchacha, marchante, don, amiga, madre, vale, caballero, jefe1).

Los jóvenes, tal como sucede en otras interacciones de este estudio (niños, por ejemplo), no reciben la fórmula general V señor(a), su uso se reserva para personas de la tercera y cuarta generación (con presencia también en la segunda). Con los jóvenes, además resalta el empleo de los nominales T güero(a) y güerito(a).17 Por su parte, señorita1/joven (16.0%) y don, marchante18 y amiga (agrupados como otra) son términos preferidos con la segunda generación (6.0%). Con la tercera destacan los tratamientos generales seño (4.0%) y madre (2.0%). Por último, dos hombres de la cuarta generación indicaron nominales como caballero y jefe1 (etiquetados como otra).

4.2.7. Empleada doméstica

En esta situación el cuestionario preguntaba por el trato con una empleada doméstica. Las respuestas, aunque mayoritariamente contemplan a una mujer, también señalan a un hombre encargado de las labores de intendencia (de allí la entrada señor(a) en el gráfico 13); esto se debe a que algunos colaboradores no contaban con una persona a su servicio y visualizaron sus intercambios con trabajadores(as) de los lugares en los que laboran.

El trato dirigido a la empleada doméstica se puede dividir en tres categorías: primero, fórmulas generales plenas como señor(a), seño, doña, señorita o acompañadas de una variación del nombre propio tales como señora más el diminutivo; segundo, el nombre, y tercero, la omisión.

Gráfico 13. Fórmulas dirigidas a la empleada doméstica según la edad del colaborador (Fuente: elaboración propia)

Gráfico 14. Fórmulas recibidas de la empleada doméstica según la edad del colaborador (Fuente: elaboración propia)

El término señor(a) y el nombre son estrategias registradas en las cuatro generaciones; no obstante, señor(a) domina entre los dos grupos más jóvenes y el nombre entre la cuarta generación.

Ahora bien, los términos recibidos de la empleada doméstica (gráfico 14) pertenecen a dos categorías: por un lado, nominales generales T como hijo2 y V como señor(a), señorita, joven y, por otro lado, el nombre del colaborador.

El gráfico 14 nos permite apreciar nuevamente que la primera generación no recibe el apelativo señor(a) de empleadas domésticas y son los únicos en reportar el trato general T hijo, que posee una marca paternalista, pues lo utilizan: “sujetos mayores para dirigirse a jóvenes, incluso desconocidos; con este nominal se establece un lazo momentáneamente solidario” (Cepeda Ruiz, 2019a, p. 411). Por último, señorita y joven destacan como trato recibido por la segunda generación y señor(a) por la tercera y cuarta generación.

4.3. Discusión

Los resultados ofrecidos en este estudio señalan que la edad es un factor que condiciona el tratamiento seleccionado y a su vez contribuye a la asimetría general observada en este contexto. De manera general, el contraste cuantitativo entre las cuatro generaciones es leve; no obstante, al inspeccionar encuentros y fórmulas particulares resaltan dos oposiciones interesantes: uno, primera generación versus segunda, y dos, primera generación contra cuarta.

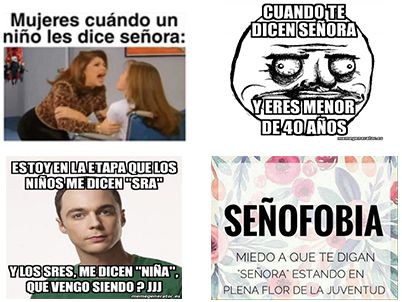

Por un lado, observamos frecuencias bajas (o nulas) del nominal V señor(a) para dirigirse a la primera generación, especialmente en interacciones con desconocidos, recién conocidos, vendedores ambulantes y empleadas domésticas; en tanto que en los mismos encuentros su uso aumenta considerablemente con la segunda generación. Estos resultados, así como la especialización del término con sujetos de la tercera y cuarta generación, confirman la asociación entre la fórmula señor(a) como nominal recibido y la brecha generacional percibida por los sujetos entre los 25 y 35 años. Se trata de un fenómeno que se manifiesta abiertamente a través de múltiples valoraciones sobre la fórmula señor(a), discursos que permiten apreciar una especie de “crisis” de edad en la comunidad capitalina, especialmente entre las mujeres (fenómeno que se observa en el plano pronominal con usted como trato recibido por mujeres jóvenes (Cepeda Ruiz, 2019a)):

Figura 3. Publicaciones en redes sociales (Fuente: extraídas de internet)

Por otro lado, el contraste entre la primera y cuarta generación se aprecia al examinar términos ocupacionales como doctor(a), maestro(a), licenciado(a), etc., que son bastante empleados por los jóvenes y son más recibidos por los sujetos de la cuarta generación, quienes a su vez prefieren el nombre de pila para dirigirse a sujetos mucho menores que ellos. Este dato no solo focaliza la edad y el contraste entre jóvenes y mayores, sino que refleja, primero, una expectativa de vida relacionada con el campo laboral y profesional de los individuos consultados. En ese sentido, a medida que aumenta la edad de los colaboradores y su integración al mercado laboral, estos sujetos esperan recibir el término ocupacional que ameritan sus estudios, experiencia y título profesional. Segundo, si bien no lo revisamos en estas páginas, debemos enfatizar que el género también detona el uso de términos ocupacionales (véase el caso de compañere y otros nominales como señorita). En los últimos años se ha discutido el uso asimétrico de las fórmulas de tratamiento para dirigirse y referirse a mujeres, personas agénero, trans binarias y no binarias. Guichard (2018), por ejemplo, evidencia que en el discurso periodístico con hombres se emplean usualmente términos ocupacionales (doctor Sánchez), mientras que con mujeres que poseen las mismas credenciales se usan el nombre y sus variaciones (Juanita ), el apellido antecedido del artículo definido (la Trevi), la profesión (incluso en masculino) más el término mujer (la mujer juez), entre otros.19

Ahora bien, el corpus también permite identificar algunos nominales que especifican la edad del destinatario: [+JOVEN] —señorita1, joven, jovencita, muchacho(a), niño(a)— y [+VIEJO] —señor(a), dama, caballero, don, doña, abuelito(a), seño, señito, señorita2, jefe(a)2—. Asimismo, se aprecia una relación directa entre la edad del interlocutor y las frecuencias de recepción de los tratamientos generales señor(a), señorita1 y joven. Se trata de un cambio progresivo y regular en la lengua, una estratificación por edad que garantiza que, a medida que se avanza en la escala etaria, aumenta la posibilidad de ser tratado de señor(a) y, entre menos edad se tiene, más son las posibilidades de ser apelado como señorita1 y joven (véase el trato con desconocidos).

En cuanto al vínculo entre hablantes, los resultados indican que el tratamiento no familiar suele ser asimétrico: las personas emplean mayoritariamente fórmulas generales, ocupacionales y el nombre del destinatario, pero reciben apelativos generales, su nombre y la omisión (véanse intercambios con maestros y empleadas domésticas). Este mismo patrón se observa, globalmente, en el contexto familiar de la CDMX (Cepeda Ruiz, 2019a). Allí, a pesar de tratarse de situaciones más íntimas, cercanas y de afiliación en las que se utilizan frecuentemente nominales T, los sujetos reconocen intercambios en los que la jerarquía o la edad ameritan el uso asimétrico: término de parentesco (mamá) ßà nombre propio (Ludy).

Otra manifestación de esta asimetría tiene que ver con el valor semántico de las fórmulas dirigidas y recibidas en una interacción: en los intercambios con niños, por ejemplo, los encuestados emplean apelativos T, pero reciben más nominales V. Puntualmente, los resultados permiten entrever que en el contexto no familiar los encuestados priorizan las diferencias, la jerarquía, distancia emocional o el desconocimiento entre hablantes.

De manera global los intercambios que presentamos en estas páginas confirman un uso más frecuente de fórmulas V (con desconocidos, recién conocidos, adultos mayores), excepto en situaciones en las que algún elemento del contexto comunicativo promueve un término T como el nombre propio y sus variaciones (con los estudiantes, por ejemplo), o afectivos (con niños, de empleadas domésticas y en transacciones esporádicas en contextos no formales como con los vendedores ambulantes).

Asimismo, encuentros particulares, como con desconocidos y recién conocidos, confirman que el vínculo entre los sujetos permite integrar más fórmulas y más valores (V, T, VT) al repertorio de los colaboradores, tal como lo aprecia Álvarez Rodríguez (1994) en el contexto familiar. Más allá, en cada categoría nominal propuesta por Rigatuso (1994) encontramos diferencias asociadas al valor semántico y los rasgos T, V o VT que involucran el uso de las fórmulas.

Por supuesto, al ser un fenómeno sociopragmático (Rigatuso, 2017) y relacional (Castellano, 2017), el tratamiento nominal está altamente condicionado por el contexto (participantes, lugar, canal, tema, objetivos, audiencia, etc.), así, los valores asignados a una fórmula pueden variar. No obstante, a continuación ofrecemos una clasificación provisional que ejemplifica el carácter heterogéneo de las fórmulas de tratamiento reportadas en el contexto no familiar de la CDMX. Estos resultados se basan en los datos de este estudio, así como en una consulta adicional a 10 integrantes de la comunidad de habla. Los nominales jovencita, amigo(a), madre, vecino, seño y profesor(a) se repiten en el cuadro debido a que los 10 participantes los ubicaron unas veces como tratamiento T, otras veces como V, así como en casos intermedios o VT (vecino).

Los datos indican que, además de las combinaciones entre fórmulas nominales y formas pronominales reportadas por Rigatuso (1994, 2014), la conjunción entre fórmulas también permite graduar la distancia y los valores T y V de estos términos, originando así fórmulas con valores VT.

| Trato V | Trato T/V | Trato T |

|---|---|---|

| General (señor(a)) + ocupacional. Ocupacional + apellido, título profesional (doctor(a), licenciado(a)), jefe(a)2, maestro(a), estudiante, doctor(a), padre, hermana, oficial, secretaria, chofer, profesor(a). General + apellido, señor(a), don/doña, jefe(a)1, patrón(a), joven, muchacho(a), señorita, escuincle, niño(a), vecino(a), jovencita, seño. | General + nombre pleno o variación, jovencita, madre, vecino(a), amigo(a).Ocupacional + nombre pleno o variación, profesor(a). | Apodo, nene(a), chiquito(a), chiquillo, chamaquito, hermoso, hijo(a), hijita, mijo(a), mijito(a), güey, carnal, morro(a), compa, valedor, vale, vecinito, abuelito(a), güero(a), güerito(a), amigo(a), seño.Doc, profe(a), miss, (mi) poli, (mi) secre. |

Cuadro 7. Fórmulas nominales de tratamiento reportadas en 52 cuestionarios sociolingüísticos: posible clasificación de sus valores semánticos

Ahora bien, la conjunción de los datos de este estudio y los de Cepeda Ruiz (2019a)20 permiten señalar algunas pautas de tratamiento dirigidas (5, 6, 7, 8) y recibidas (5, 6, 8) presentes en el contexto no familiar de la CDMX:

(5) Fórmula general T/V/VT + forma pronominal/verbal T/V: mijo(a)/señor(a)/seño, (tú, usted) tienes/tiene…

(6) Nombre propio + forma pronominal/verbal T: Ana, (tú) tienes…

(7) Apodo + forma pronominal/verbal T: Cabezón, (tú) tienes…

(8) Omisión nominal + forma pronominal/verbal T/V: ø, (tú, usted) tienes/tiene…

Finalmente, estos resultados nos llevan a pensar que el estereotipo y posterior prejuicio sobre el uso generalizado y preferencial de términos de extrema confianza (nominales y pronominales) por parte de los capitalinos y residentes, no corresponde cien por ciento con la percepción y uso indicado por algunos miembros de la CDMX: el tratamiento nominal V es el más reportado fuera del contexto familiar (incluso por los más jóvenes). En otras palabras, los colaboradores reconocen que la asimetría y el trato V son una norma de tratamiento mucho más eficiente en interacciones esporádicas o de poca confianza. Más allá, los datos también reflejan que la negociación de las relaciones involucra una reelaboración del trato, es decir, si aumenta el grado de conocimiento entre interactuantes, crece el repertorio y la posibilidad de incluir otros valores semánticos además del V, típico de las relaciones distantes, formales, de desconocimiento o no familiares.

5. Conclusiones

En este estudio nos propusimos presentar un análisis descriptivo que evaluara los factores edad y vínculo entre locutor/interlocutor fuera del contexto familiar.

Los resultados indican que, si bien las clasificaciones macro nos permiten ordenar el repertorio nominal y observar ciertos patrones de distribución, al examinar un sistema abierto como el de las fórmulas de tratamiento es aconsejable revisar interacciones específicas.

Los datos señalan que la variable edad es tenida en cuenta por los colaboradores al emplear las fórmulas. Se aprecian diferencias en el trato recibido y dirigido entre la primera y la segunda generación, así como entre la primera y la cuarta generación. Además, el corpus registra algunos nominales que codifican directamente la edad aparente del destinatario y un patrón de estratificación regular con respecto a las fórmulas recibidas señor(a), señorita y joven.

También resulta llamativa la variable vínculo entre locutor/interlocutor. En el contexto no familiar predominan los términos generales y ocupacionales, a diferencia del entorno familiar, donde son más comunes el nombre de pila y los nominales de parentesco (Miquel i Vergés, 1963; Álvarez Rodríguez, 1994; Kim Lee, 2007; Cepeda Ruiz, 2020). Asimismo, en los intercambios con desconocidos y profesionales se aprecia una relación directa entre el vínculo y la cantidad y variedad de apelativos empleados (tal como reporta Álvarez Rodríguez, 1994 para las interacciones familiares). En ese sentido, en las relaciones en las que la distancia psicológica y emocional es grande, se reportan pocos tratamientos (con desconocidos) y en cuanto hay menos distancia entre los hablantes, aumenta el repertorio (con los niños). Esta asimetría también se manifiesta respecto al valor V, T, VT de las fórmulas empleadas y esperadas en contextos específicos.

Finalmente, los resultados del estudio nos permiten afirmar que en el contexto no familiar de la CDMX se emplean frecuentemente nominales V (doctora Soler, señor(a), don, doña) y VT (licenciado Lalo), además de los tratos T (papi, güerito(a), güey) que dan título a este artículo y que originan el prejuicio sobre el exceso de confianza capitalino (que, como vimos, no se corresponde completamente con los datos aquí presentados). Estas fórmulas tienen por finalidad graduar la distancia emocional y psicológica, así como negociar el tipo de vínculo que establecen los individuos: las relaciones no son estáticas, la comunicación y el tratamiento tampoco lo son.