Resumen

Interesado en el problema que supone la supremacía actual del inglés como lengua de la ciencia, el presente trabajo indaga las directrices para autores de las revistas argentinas de ciencias exactas, naturales y de sus aplicaciones a las tecnologías e ingenierías con el fin de relevar qué lenguas son consideradas para la difusión de artículos y qué representaciones sociolingüísticas se inscriben en sus lineamientos. Desde una mirada glotopolítica, abordamos estas pautas como un instrumento lingüístico que busca regular el uso de lenguas, variedades y estilos discursivos. El corpus, conformado por las instrucciones de 40 revistas, expone un panorama heterogéneo entre publicaciones monolingües (en inglés o español) y publicaciones multilingües que también admiten el uso del portugués. Mientras que el propósito de difusión internacional naturaliza el uso del inglés en algunas revistas, otras se posicionan en un lugar defensivo del español y se apoyan en la autoridad de la RAE. En su papel de autor, la figura del investigador aparece tensionada entre las exigencias de la escritura en una lengua que no es la propia y la falta de compromiso con las publicaciones nacionales. Paralelamente, se expone cómo las dinámicas bibliométricas de evaluación académica desafían la continuidad de las revistas locales.

palabras clave: glotopolítica; escritura científica; revistas especializadas; multilingüismo; bibliometría.

Abstract

Concerned with the problem that the current supremacy of English as the language of science supposes, the present paper inquires into the guidelines for authors in the Argentinian journals of the exact and natural sciences and of their implementation to technologies and engineering with the aim of disclosing which languages are considered for the dissemination of articles and which sociolinguistic representations are registered in their lineaments. From a glottopolitics perspective, we approach these guidelines as a linguistic tool that searches to regulate the use of languages and discursive styles. The corpus, conformed by instructions of 40 journals, reveals a heterogeneous panorama among monolingual publications (in English or Spanish) and multilingual ones that also admit the use of Portuguese. Whereas the purpose of international dissemination naturalizes the use of English in some journals, others take a stand as a defensive place for Spanish and rely on the authority of the R.A.E. In the role of author, the researcher appears as caught between the demands of writing a language which is not their own and a lack of commitment to national publications. At the same time, it is shown how the bibliometric dynamics of academic assessment challenge the continuity of local journals.

keywords: glottopolitics; scientific writing; specialized journals; multilingualism; bibliometrics.

1. Introducción

Se ha señalado que la hegemonía actual del inglés como lengua de las comunicaciones científicas empezó a afianzarse a partir del poderío político y económico consolidado por los Estados Unidos hacia el final de la Segunda Guerra Mundial (Ammon, 2007; Ortiz, 2009). Hasta las primeras décadas del siglo XX, momento caracterizado por un proceso dinámico de descubrimientos y avances en las ciencias naturales, primaba un modelo plurilingüe en el que convivían el alemán, el francés y el inglés (Hamel, 2013, 2021). El relegamiento del español, en tanto, se asoció a la escasa producción científica aportada por los países hispanohablantes y por el modo en que otros intereses (religiosos, artísticos, expansionistas) habían atravesado la historia y la cultura española (Madariaga de la Campa, 1994; García Barreno, Maldonado y Sánchez Ron, 2013).

Durante las últimas décadas, la supremacía del inglés continuó vigorizándose con el creciente fortalecimiento de la bibliometría como enfoque privilegiado para evaluar la calidad de las revistas especializadas (Ortiz, 2009; Hamel, 2013; Bein, 2020). Entre distintas acepciones, la bibliometría puede pensarse como la disciplina que mide y analiza cuantitativamente la producción científica bajo su forma de artículos, publicaciones y citaciones (Okubo, 1997). La utilización del factor de impacto, indicador bibliométrico inicialmente ideado para contabilizar la repercusión de una revista a través del recuento de citas recibidas en un periodo de tiempo (Garfield, 1972), se consagró en los últimos años —distorsiones mediante— como índice para evaluar la productividad de los investigadores y de sus instituciones (Cortés Vargas, 2007; Habibzadeh, 2008; Martínez Fuentes, MeroñoGallut y Ríos Díaz, 2010).

Tal como ocurre en otros espacios, distintas iniciativas propulsadas desde Latinoamérica empezaron a alertar sobre los efectos de estas dinámicas. En el XVIII Congreso Internacional de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL, 2017) se firmó la declaración “Por una ciencia y educación superior pública, gratuita, crítica, humanista e intercultural, basada en modelos plurilingües de investigación y docencia”. El manifiesto advierte sobre el empobrecimiento del pensamiento, la creatividad y el propio desarrollo científico como peligros latentes a partir del uso de una sola lengua para esta actividad y cuestiona la imposición de sistemas externos de evaluación en la región. En consecuencia, aboga por el fortalecimiento de modelos plurilingües de docencia, investigación y comunicación científicas, basados tanto en el español y el portugués, “las principales lenguas de integración americana (…) sin cerrarles nunca las puertas a las lenguas indígenas”, así como subraya la importancia de efectuar una apropiación vigorosa del inglés sin que ello implique asumir “una posición de subalternidad” (Hamel, Arnoux, Barrios y Bein, 2017, p. 3).

La necesidad de pensar una ciencia multilingüe también es objeto de preocupación del Foro Latinoamericano de Evaluación Científica (FOLEC) de CLACSO, tal como puede leerse en su propuesta sobre la trasformación de los sistemas de evaluación en América Latina y el Caribe (2020a, 2020b). Los documentos destacan que la bibliometría aplicada a la valoración de la producción científica y de la calidad académica invisibiliza formas de circulación del conocimiento por fuera de las bases de datos de corriente principal (mainstream), tales como libros o revistas no indexadas o integradas en repositorios alternativos a los principales; así como dan cuenta de la escasa representatividad que en estas bases de datos tienen las publicaciones provenientes de países no hegemónicos y de artículos publicados en lenguas distintas al inglés (FOLEC-CLACSO, 2020a). Desde el Foro se concluye que los “sistemas de evaluación no deberían premiar la producción en inglés sino favorecer el multilingüismo, promoviendo no solo las lenguas oficiales como el español y el portugués sino también la producción, comunicación y divulgación de la ciencia en las lenguas indígenas de la región” (FOLEC-CLACSO, 2020b, p.10).

Algunos de los problemas advertidos por estas iniciativas quedan ilustrados al observar el aumento sostenido de investigadores no angloparlantes (nativos) que, en particular hacia las últimas décadas, publican sus trabajos en revistas internacionales en inglés (Curry y Lillis, 2004; Ammon, 2007; Di Bitetti y Ferreras, 2016; Beigel, 2015, 2017; Bein, 2020), así como de revistas producidas en distintos países del mundo que empiezan a editarse en esta lengua (Pérez Llantada, Plo y Ferguson, 2011). Como contracara de este fenómeno se agudiza el proceso de minorización lingüística del español —entre otras “lenguas periféricas” en el ámbito científico— no solo porque se restringe su uso en la producción de ciertos géneros discursivos como son los artículos de investigación (Arnoux, 2015), sino también porque los mismos hablantes terminan aceptando o convenciéndose de la menor utilidad de su lengua principal en este ámbito (Pérez Llantada, Plo y Ferguson, 2011; Canuto, 2017). Según señala Hamel (2021), si se proyectan estos lineamientos hacia un futuro próximo, el modelo hegemónico actual en que el inglés convive con distintas lenguas periféricas podría derivar en un modelo monopólico del inglés como lengua única de las ciencias.

En la Argentina —como en otros países de la región—, estas dinámicas del sistema científico-académico dieron lugar a la conformación de un perfil de investigador que despliega su actividad en revistas extranjeras indexadas, insertas en los circuitos de corriente principal, elegidas según su factor de impacto y su lugar en los rankings (Beigel, 2014, 2017). Se trata mayormente de científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), examinados en su ingreso y en sus procesos de promoción por comisiones con criterios de evaluación cada vez más internacionalizados y que, particularmente en las áreas de ciencias exactas, naturales, biológicas, agrarias e ingenierías, tienden a la escritura en inglés y bajo el estilo paper (Beigel, 2017).

Inscripto en estas problemáticas, el presente trabajo se propone, en primer lugar, registrar qué lenguas son consideradas para la difusión de artículos en las revistas argentinas especializadas en ciencias exactas, naturales y sus aplicaciones a las ingenierías y tecnologías. En segundo lugar y a partir del relevamiento de la sección “Directrices / Instrucciones para Autores” así como de otros documentos editoriales, estudiar qué representaciones subyacen al uso de las lenguas en la escritura científica y a la figura del investigador en su rol de autor. Finalmente se proponen algunas reflexiones sobre el modo en que la aplicación de criterios bibliométricos para la medición cualitativa de las revistas y para la evaluación académica determina (y en algunos casos, complejiza) la actualización y el desarrollo de las publicaciones locales.

2. Inscripción teórica

Dado que un propósito constitutivo de estas directrices es establecer cuáles son las lenguas aceptadas para la formulación de los textos así como determinar distintos criterios (formales, estilísticos) de escritura, resulta operativo abordarlas como un instrumento lingüístico. Esta categoría fue inicialmente articulada en el marco de la historia de las ideas lingüísticas para referir los dos pilares del saber metalingüístico, los diccionarios y las gramáticas, elaborados con el propósito de describir e instrumentar una lengua (Auroux, 1992). Posteriormente, la glotopolítica amplió su alcance a aquellos textos que, además de exponer un saber metalingüístico, poseen una función reguladora en tanto prescriben las prácticas y diferencian las formas correctas de las incorrectas: manuales de estilo, retóricas, artes de escribir, así como notas y artículos normativos publicados en periódicos y revistas (Arnoux, 2016; Lauria, 2018). Se conforman, en fin, como artefactos formulados por agentes o instituciones que, desde determinados intereses que trascienden el plano lingüístico, buscan fijar y determinar el uso de la lengua.

En tanto se trata de intervenciones situadas temporal y espacialmente, y asociadas con determinadas ideologías, apelamos para su análisis a un enfoque glotopolítico, perspectiva que estudia las diversas formas en que una sociedad actúa sobre el lenguaje (Guespin y Marcellesi,1986; Arnoux, 2012; Del Valle, 2017, Lauria y López García, 2023). Desde la glotopolítica, se ha observado el modo en que distintos instrumentos (manuales de estilo, directrices para autores, normas para periódicos digitales) intentan uniformar los discursos y facilitar la acción de buscadores y traductores en línea y la elaboración de bases de datos (Arnoux, 2020). En lo que refiere a la regulación de géneros del ámbito científico, se ha observado cómo distintas guías (Unesco, Normas APA, SciELO en perspectiva), incididas por las exigencias de publicación y citación que determinan la actividad, configuran una representación de la brevedad en la escritura asociada con la precisión pero también con la velocidad en la circulación de los escritos (Nogueira, 2019). Asimismo, se ha estudiado el proceso de minorización lingüística del español frente a la posición hegemónica del inglés en comunicaciones científicas así como distintos proyectos de políticas para enfrentar esta problemática (Arnoux, 2015; Lauria, 2019; Von Stecher, 2020a).

3. Materiales de estudio y puntos de partida hacia el análisis

Este trabajo se inscribe en un proyecto de investigación mayor interesado en indagar las recomendaciones lingüísticas y discursivas de las revistas argentinas del ámbito de las ciencias exactas, naturales y sus distintas aplicaciones a los campos de la tecnología, las ingenierías, las ciencias agropecuarias y las ciencias de las salud, disciplinas en las que se ha registrado una mayor propensión al uso del inglés tanto en la Argentina como en otros espacios no angloparlantes (Ortiz, 2009; Plaza, Granadino y García-Carpintero, 2013; Beigel 2015, 2017).1

Durante el año 2020 se conformó un corpus de 129 revistas. El mismo surgió del relevamiento de las publicaciones vigentes, digitalizadas, indexadas en (al menos) una base de datos bibliográfica y con una edición ininterrumpida de 5 años como mínimo.2 Para ello se registró, en primer lugar, el portal del Núcleo Básico de Revistas Científicas y el de las distintas bases de datos regionales e internacionales (Latindex, SciELO, RedALyC, entre otras) que las nuclean e identifican. Luego se contrastó la información con los datos obtenidos en las páginas institucionales de las universidades, sociedades científicas e instituciones privadas que las patrocinan con el fin de verificar la regularidad y la vigencia de las publicaciones. Con el propósito de especificar el análisis, subdividimos el estudio a partir de las inscripciones disciplinarias de las publicaciones. En este trabajo, nos concentramos en las 40 revistas correspondientes a las ciencias exactas y naturales (matemática, física, química, biología, paleontología, geología, meteorología) y sus aplicaciones a la computación, las ingenierías y las tecnologías.

Focalizamos el estudio en las lenguas consideradas solo para la elaboración de artículos de investigación puesto que es el género discursivo dominante de la comunidad científica a causa de la actualidad de sus resultados, de los diálogos que genera con otras investigaciones y de la validez que le otorga su evaluación previa (Swales, 1990; Entralgo, Salager-Meyer y Luzardo Briceño, 2014; Sánchez Upegui, 2018).

Tal como ocurre en los manuales de estilo u otros instrumentos lingüísticos que, centrados en la discursividad, no atienden a la lengua en su conjunto sino a determinados aspectos que consideran problemáticos o susceptibles de control (Arnoux, 2020, p.3), las directrices de estas revistas son documentos acotados, puntuales y a la vez disímiles entre sí, que no se proponen agotar las múltiples dimensiones que hacen a la escritura del género. A pesar de su heterogeneidad, puede observarse cierta estabilidad a lo largo de la serie registrada en lo que refiere a dos aspectos. Por un lado, la indicación de las posibles lenguas en que puede ser enviado el manuscrito así como de las lenguas en que deben formularse también las traducciones del título, resumen y palabras clave. Por otro, las determinaciones a nivel formal y estructural sobre la extensión del título, del resumen y del cuerpo textual, de las secciones que conforman el manuscrito, del tipo de letra y del formato de los párrafos, de la organización de datos bibliográficos y de su referenciación en las citas textuales. Sin embargo, algunas revistas incorporan a estas indicaciones reflexiones sobre el léxico, el estilo discursivo, las variedades recomendadas, los errores registrados como frecuentes y las fuentes a través de las cuales evacuar dudas o consultas y, en ciertos casos, también dan cuenta de los fundamentos que orientan sus lineamientos lingüísticos, consideraciones todas estas que serán objeto de estudio de este trabajo.

Podemos anticipar que el uso del inglés es significativamente mayor en las revistas monolingües del área, así como prevalece la recomendación sobre su utilización en las revistas multilingües. Frente a ello, las publicaciones que reivindican el uso del español anclan en un posicionamiento defensivo de la lengua que se apoya en la autoridad de la RAE. A lo largo de la serie se construye una representación de autor en tensión, exigido por la correcta escritura en inglés y por la difusión acorde a los requisitos de evaluación académica, por un lado; y la solicitud por su involucramiento en la difusión científica nacional, por otro.

4. Lenguas consideradas para la difusión de artículos de investigación

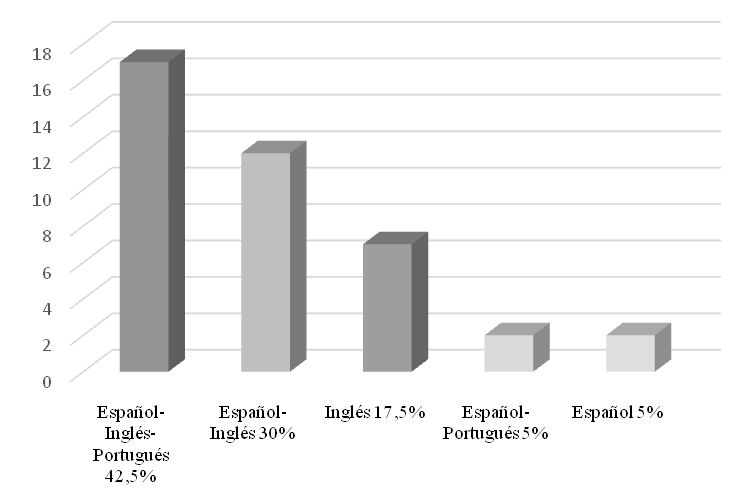

Al examinar las directrices, nos encontramos con publicaciones determinadas por criterios monolingües y multilingües. A continuación presentamos un gráfico que ilustra cuáles son las lenguas admitidas en las 40 revistas registradas y un cuadro que puntualiza qué publicaciones conforman cada grupo.

Gráfico 1: Lenguas aceptadas en las revistas argentinas de ciencias exactas, naturales y sus aplicaciones

| Español / Inglés / Portugués(17 revistas) | Acta Zoológica Lilloana – Anales de la Asociación Física Argentina – Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica - Bonplandia - Ciencias del Suelo - Cuadernos de Herpetología - Cuadernos del Curiham - Edentata - Elektron - IberoamericanJournal of Project Management - Latin American Journal of Sedimentology and BasinAnalysis - Lilloa - Mastozoología Neotropical - Revista de Ciencia y Tecnología - Revista del Museo de La Plata - Revista digital del Departamento de Ingeniería - Serie Correlación Geológica |

| Español / inglés(12 revistas) | Acta Geológica Lilloana - Anales de la Asociación Química Argentina - Ciencia y Tecnología - Darwiniana - Ecología Austral - El Hornero - Meteorológica - Publicación Electrónica de la Asociación Paleontológica Argentina - Revista de la Asociación Geológica Argentina - Revista de la sociedad Entomológica Argentina - Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales - Tecnología y Ciencia |

| Inglés(7 revistas) | Ameghiniana - Biocell - Journal of Computer Science and Technology - Latin American Applied Research - Papers in Physics - Phyton (International Journal of Experimental Botany) - Revista de la Unión Matemática Argentina |

| Español / portugués(2 revistas) | Rasadep - Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología |

| Español(2 revistas) | Química Viva – Proyecciones |

Cuadro 1: Revistas agrupadas por el uso de lenguas

Como puede observarse a primera vista, hay una heterogeneidad de criterios en la definición de las lenguas oficiales de las revistas en estas disciplinas. Entre aquellas monolingües en inglés —que superan ampliamente a las que se publican solo en español— nos encontramos, por un lado, con publicaciones relativamente nuevas que surgieron en esta lengua, tales como Journal of ComputerScience and Technology (1999) Papers in Physics (2009); y por otro, con publicaciones más antiguas como Amgehiniana (1957), que empezó publicándose en español, posteriormente incorporó el uso del inglés (1967) y del portugués (1975) para consolidarse en 2015 como un revista monolingüe en inglés; o Latin American Applied Research (1970), que comenzó siendo bilingüe (español e inglés) pero se afianzó en el uso exclusivo del inglés durante la década del ochenta. Entre las revistas plurilingües, como los Anales de la Asociación Química Argentina (1913), también puede verse la incorporación del uso inglés hacia 2012.

Pero con el propósito de pormenorizar el análisis, a continuación observaremos, en primer lugar, los lineamientos que orientan a las revistas que recomiendan el uso del inglés y, en segundo lugar, aquellos que reivindican la importancia de la publicación español. Finalmente, indagaremos el lugar un poco más silenciado que ocupa el portugués entre las revistas argentinas, así como los desafíos que estas atraviesan frente a las dinámicas actuales de publicación. A través de estos ejes, analizaremos las representaciones sociolingüísticas concernientes a la escritura en distintas lenguas y al papel del autor en las publicaciones científicas.

5. Estilo, variedad y corrección ¿en qué inglés escribir?

El cuidado en el uso de la lengua al formular y revisar el manuscrito es uno de los puntos que enfatizan las revistas monolingües en inglés. Biocell señala que “el texto debe escribirse en inglés claro y conciso y debe ser fácilmente comprensible a una amplia audiencia de lectores”.3 La claridad y la concisión, profundiza la revista, permiten que editores y revisores se concentren en el contenido del original, por lo que “recomienda encarecidamente a los autores que preparen el idioma de los manuscritos con el mayor cuidado” y sugiere, en los casos en que el autor no sea un angloparlante nativo, la edición por parte de un investigador calificado en habla inglesa (Biocell, “Instructions to authors”). Esta indicación prescriptiva por la concisión se inscribe en los dispositivos reguladores de la discursividad actual que buscan simplificar y uniformar la escritura producida, entre otros, en el ámbito científico (Arnoux, 2020; Arnoux y Lauria, en prensa). En lo que refiere a la formulación de los artículos, la recomendación por la concisión impera sobre todo en la formulación de títulos y resúmenes, sugerencias orientadas por la búsqueda veloz del documento en las bases bibliográficas de datos (Von Stecher, 2020b). No obstante, la recomendación también alcanza al cuerpo textual del artículo. En el caso de Biocell, la solicitud se potencia porque la claridad y concisión atañen al uso del inglés, la lengua que presupone el mayor caudal de recepciones a nivel global, por lo que su uso uniformizado facilitaría la comprensión para una amplia audiencia de lectores.

Ameghiniana (“Instructions for text organization and style”) advierte que el manuscrito será rechazado en caso de presentar “serias deficiencias en inglés” y, así como Biocell ofrecía un trabajo de edición para autores no angloparlantes, brinda para manuscritos aceptados un servicio de corrección gramatical inglesa sugerido por el equipo editorial luego de la evaluación.

Frente a estas consideraciones, los investigadores provenientes de espacios no angloparlantes pueden enfrentarse o bien con la dificultad de no contar con la terminología, la gramática compleja y la libertad expresiva al momento de crear y discutir pensamientos complejos, o de redactar un artículo coherente y sin fisuras (Hamel, 2013; Gutiérrez Rodilla, 2019); o bien con la necesidad de apelar a una traducción y/o supervisión y corrección idiomática por parte de un profesional, lo que supone mayores demoras en los ya prolongados tiempos de publicación así como, a veces, el afrontamiento de los costos económicos implicados en esta tarea (Pérez Llantada, Plo y Ferguson, 2011; Ramírez Castañeda, 2019). En lo que refiere a las revistas locales, si bien en algunos casos es el autor quien debe solventar los gastos de corrección gramatical en inglés o de traducción, en otras instancias la revista se hace cargo del costo u ofrece bonos especiales de descuento, en particular cuando el investigador es miembro de la asociación que la patrocina.

En tanto instrumento lingüístico, algunas directrices también remiten a un prescriptivismo estandarizador, al establecer cuál es la variedad recomendada. En este sentido, Papers in Physics, Ameghiniana y también Edentata (que acepta artículos en español y portugués) sugieren seguir la variedad estadounidense, recomendación que ratifica el lugar de poder que representa y ejerce el país del norte en esta actividad.4 En efecto, se ha descripto una “extrema angloamericanización de los índices que evalúan la producción mundial en ciencia” (Ramos Torres y Callejo, 2013, p. 51), y se ha corroborado cómo estas dinámicas de publicación, además de reforzar la convicción del inglés como lengua de la ciencia, homogenizan un estilo de escritura y de publicación académica —“el estilo paper”— (FOLEC-CLACSO, 2020a, p. 5). Con todo, Ameghiniana acepta (sin recomendar) el uso del inglés británico siempre y cuando se mantenga a lo largo del escrito y no se mezclen las variedades, combinación que representa un uso no aceptado y que debe ser monitoreada por los autores.

Entre las revistas multilingües, en tanto, Serie Correlación Geológica (“Instrucciones Para Autores”) describe como “indispensable la revisión pertinente de un traductor técnico para autores no familiarizados con el idioma” en caso de envíos en inglés o portugués. No obstante, otras publicaciones sugieren que la revisión puede efectuarse por un traductor profesional o por “una persona angloparlante nativa” / “un angloparlante” (Edentata “Instrucciones para los autores”; Revista del Museo de Ciencias Naturales “Normas para los autores/as”). Este último punto ha sido observado y cuestionado en distintas revistas extranjeras por el hecho de equiparar al profesor u otra figura con dominio profesional del inglés con cualquier “hablante nativo” que no necesariamente cuenta con tal competencia (Romero Olivares, 2019, p. 146). Más allá del inglés, el angloparlante en sí mismo asume un lugar de autoridad en el proceso de comunicación científica, aún sin tener idoneidad en la disciplina en cuestión o los saberes especializados en las distintas dimensiones que hacen al dominio idiomático.

En caso de haber preferencias de uso entre las revistas que aceptan varias lenguas, la sugerencia apunta al inglés. La Revista de la Sociedad Entomológica Argentina (“Sobre la Revista”) “publica artículos en inglés (muy recomendable) y en español”. Al reflexionar sobre su futura expansión, Latin American Journal of Sedimentology and Basin Analysis—LAJSBA— (“Normas y directrices para autores/as”), considera favorablemente los trabajos en inglés y, de enviarse un artículo en otra lengua, solicita un extended abstract cuyo objetivo es: “alcanzar la mayor difusión internacional de los trabajos, a través de la lengua inglesa. Será una síntesis del trabajo, lo suficientemente extensa como para que un lector extranjero pueda comprender el objetivo, los principales resultados y las conclusiones del mismo”. Aquí, la solicitud por la formulación en inglés es una apuesta para que lo entienda no exclusivamente un lector angloparlante, sino “un lector extranjero”, consideración en la que subyace el ideologema que sostiene que el inglés es la lengua franca de la ciencia.5 Si bien el problema que supone este ideologema radica en ocultar bajo la idea de un beneficio recíproco las relaciones de poder entre las lenguas, en particular cuando la “lengua franca” es la principal para algunos hablantes pero la segunda o extranjera para otros (Phillipson, 2008, p. 263), en este caso se está reconociendo el lugar que puede ocupar el inglés como lengua de intercambio entre dos hablantes que no necesariamente la tienen como principal. No obstante, el hecho de que algunas revistas locales no soliciten o difundan ni el título ni el resumen del trabajo en español o portugués consolida la aceptación y la naturalización del inglés como lengua franca sin mayor problematización.

6. “Respetar el idioma”: gestos y tensiones en las recomendaciones por el español

Uno de los problemas que advierten las revistas que promueven el uso único del español es justamente la presencia recurrente de extranjerismos en la escritura. Proyecciones, por caso, puntualiza que se distribuye en diversos países de habla castellana por lo que “recomienda a los autores preservar la pureza y la claridad idiomática de sus textos”. Asimismo, sugiere evitar el uso de “palabras derivadas de traducciones incorrectas”, conocidos como falsos amigos, por ejemplo “asumir” por “suponer”, o “librería” por “biblioteca”, o bien de palabras “pertenecientes a otros idiomas, salvo cuando no existan en castellano equivalencias válidas”. También sugiere prescindir del “uso indiscriminado de mayúsculas cuando se haga mención a sustantivos comunes (Proyecciones, “Instrucciones para la presentación de artículos”). Química Viva (“Instrucciones para los autores”), en tanto, se identifica como “una publicación en español” y también señala que “se debe respetar el idioma y utilizar el menor número de términos extranjeros, así como sugiere seguir “las reglas que usa la RAE (Real Academia Española) tanto gramaticalmente como para la escritura de números y cifras”.

Entre las publicaciones plurilingües, la Revista de Ciencia y Tecnología (“Directrices para autores/as”) indica que al enviar artículos en español “se debe evitar el uso de términos en otros idiomas, si existe uno equivalente” en esta lengua, así como dictamina que “los manuscritos se ajusten a las normas y usos gramaticales que establece el Diccionario y la Gramática de la Lengua Española de la Real Academia Española en sus últimas ediciones” (“Instrucciones para autores/as”). Por otra parte, la revista El Hornero (“Instrucciones para Autores”), les recuerda a los autores que “los nombres de los meses van en minúsculas en español”.6

Si bien las revistas remiten en términos generales al problema de los términos ajenos al español, los ejemplos ofrecidos apuntan a vocablos y normas provenientes del inglés. En particular Química Viva y Proyecciones, las dos revistas monolingües en español en la serie, activan cierto imaginario purista de lengua y una representación defensiva que se configura a partir de los mandatos de preservación o respeto al idioma y de sanción a los barbarismos. En lo que refiere a la prescripción de la escritura científica en español, se ha observado la indicación por un español “general”, sin localismos, imaginado como común aunque privilegie la norma peninsular (Arnoux, 2020). No obstante, la referencia de autoridad que supone la RAE, en particular el Diccionario, puede conllevar algunas dificultades.

Por un lado, ante dudas de orden léxico, potenciadas por el avance de la terminología en inglés, la recurrente consulta a la RAE por parte de los investigadores en el área de la medicina ha resultado en gran medida infructuosa. Esto se debe, por un lado, a que no es misión de esta academia servir como guía en el terreno de los tecnicismos científicos, términos que no son material para un diccionario general; y por otro, al hecho de que el DLE puede admitir distintas variantes documentadas en el uso y con ello irrumpir frente a la precisión exhaustiva que exige el lenguaje científico (Navarro, 2001). Esta ponderación de la RAE puede resultar un resguardo conservador tal vez poco eficaz al momento de enfrentar las intromisiones sobre la lengua.

7. El portugués y la debilidad de las perspectivas regionales

A diferencia del inglés, y en menor medida del español, el portugués no recibe demasiadas recomendaciones específicas acerca de su uso. La Revista de Ciencia y Tecnología (“Directrices para autores/as”) refiere que los manuscritos enviados en esta lengua “deberán ajustarse a las normas y usos gramaticales que establece el DicionárioAurélio da Língua Portuguesa”. La revista Rasadep (“Nuestra Revista”), en tanto, se propone “liderar el estudio del paisaje en Latinoamérica, por lo que se aceptan manuscritos en idioma español y portugués, que (…) tengan una relevancia directa para el conocimiento de los ecosistemas a escala de paisaje”. Si bien el señalamiento por el propósito de afirmación latinoamericana en el estudio de las distintas disciplinas es un enunciado recurrente de la sección “Acerca de la revista” entre las publicaciones que conforman la serie, solo Rasadep explicita que este objetivo es el que motiva la recepción y difusión en las dos lenguas principales de la región. Justo también es decir que, sin explicitar este punto, son 19 las revistas que aceptan y promueven el uso del portugués y que, en varios casos, resulta sistemática su presencia efectiva en, al menos, un artículo de cada número.

Las revistas que aceptan el uso del español, del inglés y del portugués suelen presentar sus instrucciones para autores en las tres lenguas pero, al momento de requerir los títulos, resúmenes y palabras clave, la tendencia general (aunque no absoluta) es solicitar dos versiones. En el caso de envíos de artículos en español o en portugués se requiere la versión de estos elementos paratextuales también en inglés, mientras que en los casos de envíos en inglés se tiende a solicitar otra versión de los mismos o bien en español o bien en español o portugués.

Aceptado solo en la mitad de las revistas indagadas, el portugués no termina de afianzarse como lengua científica de estas disciplinas en la Argentina. Al respecto, no es menor recordar los limitados alcances que tuvieron en nuestro país las políticas educativas sobre su enseñanza desde la fundación del Mercosur (1991), ni la escasa importancia otorgada a su difusión como lengua de integración regional (Contursi, 2012). Tampoco en los materiales de enseñanza del portugués que circulan en el país, y que han desplegado o bien en una valoración de la lengua asociada al territorio brasileño y a la exaltación de su cultura desde una perspectiva patrimonial y folclórica (en el caso de los textos didácticos elaborados en Brasil), o bien han priorizado la visibilización de la lusofonía (en aquellos producidos en Argentina), se ha privilegiado su concepción como lengua de integración regional (Rubio Scola,2020).

Si bien es cierto que hacia 2015, el Ministerio de Educación argentino aprobó una resolución en la que reconoce al portugués como lengua para la escritura y defensa de los trabajos finales de las carreras de posgrado, lo que sentó un avance significativo en el marco de la educación superior, considerado “un claro ejemplo de política lingüística a favor de la integración regional” (Lauria, 2019, p. 50), no se ha estimulado de manera sostenida la presencia del portugués en las publicaciones científica nacionales, así como tampoco “se valora la publicación en español en las brasileñas” (Arnoux, 2015, p. 300).

8. Transformaciones y desafíos de las revistas nacionales

En este último apartado abordamos distintas reacciones por parte de las revistas argentinas frente a las dinámicas actuales de publicación y evaluación académica, y frente a la hegemonía del inglés en la comunicación científica global.

8.1 ¿Revistas o Journals?

Como anticipamos, entre las publicaciones que promueven el uso del inglés podemos registrar revistas que surgieron con su denominación en esta lengua, tal como ocurre con Journal of ComputerScience and Technology (1999) o Papers in Physics (2009), y revistas de ediciones más extensas que avanzaron en el uso exclusivo del inglés y que, con el tiempo, precisaron traducir o reformular su título. Por ejemplo, la Revista Latinoamericana de Ingeniería Química y Química Aplicada (1970) modificó su título durante la década del 80 por el actual Latin American Applied Research; la Revista de la Asociación Argentina de Sedimentología, fundada en 1995, optó por el título Latin American Journal of Sedimentology and Basin Analysis hacia 2005. Si bien Phyton: International Journal of Experimental Botany propone su publicación exclusiva en inglés desde 2015, sus ejemplares cuentan con la denominación paralela en español: Revista Internacional de Botánica Experimental.7 Otras, aunque se publiquen en inglés, conservan su denominación en español, tal como es el caso de la Revista de la Unión Matemática Argentina (1936).

Este tipo de transiciones, que deja de manifiesto el avance paulatino del inglés, puede complejizar la definición de las publicaciones. La traducción del título no resulta una tarea sencilla pues se trata de una denominación, en muchos casos histórica y con su propia tradición, asociada a la propia identidad de la publicación. Como señalan Pita González y Grillo (2015, p.13) “el nombre de la revista es un signo del programa, de cómo se conciben a sí mismos los editores, de cómo formulan la misión de la revista en el campo intelectual y frente a otras con las que compite o se opone (…) La identidad de la publicación se encuentra condensada de algún modo en el título”. Es posible suponer entonces que, aunque la traducción o duplicación del nombre corrobore la renovada misión de la revista (su difusión internacional) paralelamente desdibuje, en cierta manera, esa dimensión identitaria, en particular cuando tales denominaciones se desprenden directamente del órgano institucional que las publica. La revista Anales de la Asociación Química Argentina (“Información Básica”), por caso, cambió su denominación por Journal of the Argentine Chemical Society en 2002, cuando empezó a publicar artículos en inglés, no obstante en 2017 volvió su denominación original en español.

8.2 ¿Dónde lo publico?

En el año 2014 se dejó de publicar la revista Facena, editada ininterrumpidamente desde 1977 por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste, cuyas áreas de incumbencia eran las ciencias exactas, químicas, bioquímicas, naturales, ingeniería electrónica y eléctrica e informática, y cuyas lenguas oficiales eran el español, el inglés y el portugués. Un editorial publicado por su entonces directora, la Dra. Álvarez de Avanza (2014), refería que si bien Facena cumplía con distintos requisitos y exigencias (periodicidad, calidad de impresión, arbitraje externo), precisaba aún estar indexada en bases de datos internacionales y contar con mayores aportes de publicaciones que justificaran los dos volúmenes anuales. Por ello, convocaba a investigadores de todo el país y del exterior a enviar sus trabajos “en un esfuerzo mancomunado para apuntalar esta revista que es una de las pocas nacionales que sobrevive debido a una “moda” tendiente a desmerecer lo propio en favor de lo externo y del impacto”. En este sentido, refería las presiones de los investigadores que, al ser evaluados por criterios bibliométricos, se veían obligados a publicar en revistas internacionales, mejor consideradas al momento de solicitar becas, ascensos, categorías. A modo de ilustración de los efectos de esta tendencia, Álvarez de Avanza planteaba el caso paradigmático de Physys, la prestigiosa publicación de la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales que, producida desde 1912, debió interrumpir su edición un siglo después.

En estas consideraciones, resuena un ensayo titulado “La ciencia y el idioma” (1937), escrito por el médico español exiliado en la Argentina Pío del Río Hortega. El texto daba cuenta de la imposición de una “moda” vinculada a la publicación de artículos en lenguas extranjeras, particularmente en alemán, a través de la cual los autores satisfacían sus deseos de pertenecer a círculos de prestigio, elevar la categoría de sus artículos, y conseguir ser citados con mayor facilidad (Del Rio Hortega,1990 [1937], p. 426). Si bien ambas reflexiones se inscriben en el valioso propósito de robustecer las publicaciones locales y empoderar la ciencia nacional, la persistencia del problema a lo largo del tiempo nos muestra lo riesgoso de calificar en términos de “moda” la práctica de publicación internacional, pues no solo desestima las distintas y complejas dinámicas que confluyen en la problemática, sino que además configura a los autores como reproductores de una tendencia pasajera y superficial cuando en realidad el mismo sistema los conduce a esta práctica, incluso con las dificultades que ello implica.

En 2018 un editorial de Latin American Journal of Sedimentology and Basin Analysis (LAJSBA), revista publicada desde 1994 por la Asociación Argentina de Sedimentología y cuyas lenguas de publicación también son el español, el inglés y el portugués, confirmaba su indexación en una serie de bases de datos regionales e internacionales (Scopus, Scimago, Latindex, GeoRef, Redalyc y SciELO) y celebraba la obtención del segundo lugar en el ranking de las revistas de geología en Latinoamérica. No obstante, el editorial también indicaba que uno de sus problemas históricos, su “talón de Aquiles”, era el reducido número de trabajos recibidos, motivo por el que propuso políticas activas en la búsqueda de manuscritos, así como la publicación automática de artículos aceptados como parte de volúmenes futuros. Finalmente, señalaba que el futuro de la revista dependía del “apoyo de la comunidad sedimentológica latinoamericana, no solo para mantener su importancia en nuestra región, sino para cruzar nuestras fronteras. Un mensaje especial es para nuestros lectores, ¡Esperamos recibir sus contribuciones!” (Richiano, Gómez y Neto, 2018, p. 2).

Tanto el editorial de Facena como el de LAJSBA retoman el pedido de apoyo a la comunidad científica local y regional y, en particular, a los investigadores, en su doble rol de lectores y autores. En cierto sentido, estos enunciados construyen una representación de autor ubicado en un complicado equilibrio entre las presiones de la evaluación académica y las consecuentes pero también estratégicas prácticas de publicación que ello supone, por un lado, y la falta de compromiso con la difusión científica nacional, por otro. La interpelación a los investigadores que cierra el texto de LAJSBA acentúa la complejidad de este escenario.

9. Conclusiones

La definición del uso de determinadas lenguas para la publicación de artículos, para la difusión de sus títulos y resúmenes, así como también para la propia denominación de las revistas pueden leerse como gestos glotopolíticos que, aunque vistos en conjunto a lo largo de la serie exponen ciertas tendencias, también muestran diferentes posicionamientos entre las publicaciones y, en algunos casos, incluso tensiones hacia el interior de cada una, tal como puede verse en el caso de revistas monolingües en inglés con denominación en español.

Como quedó expuesto, el avance del uso del inglés en estas disciplinas y la consecuente minorización lingüística del español se ponen de manifiesto tanto a través del aumento de revistas que en los últimos años empezaron a utilizarlo exclusiva u optativamente, como también a partir de la intromisión de elementos léxicos y criterios gramaticales del inglés en los manuscritos formulados en español, advertidos por las directrices. Mientras que el uso de la lengua inglesa se manifiesta como una solución neutral —o poco problematizada—para la comunicación global, la recomendación del español se presenta desde concepciones reivindicatorias, defensivas y, en ciertos casos, conservadoras de la lengua.

Las representaciones acerca del autor, en tanto, lo conforman en un lugar complejo, tensionado entre las exigencias y advertencias frente la correcta escritura en inglés y la falta de compromiso con las publicaciones nacionales. A partir de lo señalado en el editorial de LAJSBA parece quedar claro también que la difusión en inglés, los méritos bibliométricos y los logros de indexación alcanzados por las publicaciones locales no presuponen que los investigadores del país o la región desestimen su intención de comunicar los aportes en revistas extranjeras. Si bien ello puede deberse a su genuino interés por potenciar la circulación de los hallazgos y por participar en intercambios globales desde medios internacionales, no debe desestimarse la inquietud señalada por el FOLEC acerca de la subvaloración de la publicación local en los procesos de evaluación académica por ser identificada como una práctica endogámica, cuando en realidad se trata de revistas que suelen contar con altos porcentajes de colaboraciones (extranjeras de autoría, evaluación y edición) y con un estricto sistema de evaluación (FOLEC-CLACSO,2020a, p. 19).

Modificar los criterios de evaluación es un primer paso para empezar a revertir esta problemática, que se aleja —por cierto— de cualquier “moda” temporal. Tal transformación permitiría empezar a cuestionar la representación de la publicación internacional en inglés como la única forma de difusión que asegura prestigio y calidad. Al mismo tiempo, revalorizaría la importancia del multilingüismo y de cierta flexibilidad en los estilos discursivos como formas de enriquecer y potenciar la comunicación científica. La incorporación de criterios editoriales que consideren la presentación de un mismo artículo en distintas lenguas, por cierto, favorecería al mismo tiempo la recepción local, regional e internacional de los aportes. Sin duda, para ello también es fundamental la obtención de subsidios específicos con el fin de que las revistas puedan solventar los gastos implicados, así como la concreción de convenios con profesionales de la traducción y la corrección, tal como ocurre en el área de la medicina entre la revista Salud Colectiva y el Traductorado Público de la Universidad de Lanús.

Nuestro país tiene una importante trayectoria editorial científica, que incluye revistas que han superado su edición centenaria: la Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales (1864), la Revista del Museo de La Plata (1890), la Revista de la Facultad de Agronomía de La Plata (1891), la Revista de la Asociación Odontológica Argentina (1898), la Revista Médica de Rosario (1911), los Anales de la Asociación Química Argentina (1913), La Prensa Médica Argentina (1914), El Hornero (1917), Darwiniana (1922), por mencionar algunos ejemplos. Tanto estas como muchas otras, tal vez con recorridos menos extensos, supieron renovar su edición, amplificar el caudal de aportes extranjeros y afianzar su prestigio nacional, regional y, en algunos casos, internacional. La diversificación en las prácticas de publicación por parte de los investigadores argentinos entre medios locales y extranjeros podría entonces redundar en un enriquecimiento de sus propias prácticas discursivas y a la vez en un beneficio para la difusión científica nacional.