1. La enseñanza a través del diálogo. De la construcción del pensamiento a las respuestas únicas 1

En un ensayo didáctico ya emblemático, Paulo Freire proponía desarrollar una pedagogía de la pregunta, pues consideraba que en los ámbitos educativos prevalecía una pedagogía de la respuesta, en la medida en que los docentes contestaban interrogaciones que los estudiantes nunca habían formulado. Esta idea no solo constituye una invitación a reflexionar sobre las prácticas docentes, sino que permite introducirnos de modo crítico y reflexivo en el tema que nos convoca en el presente dossier: el discurso pedagógico. Si enseñar es hacer preguntas y contestarlas, si es atender las inquietudes del aprendiz y si, en suma, es interactuar con la otredad, podríamos plantear que las prácticas discursivas educativas se configuran a través del diálogo. En efecto, en los albores de la pedagogía, en la Antigüedad Clásica, el diálogo se constituía como una herramienta fundamental para la comprensión de las ideas y la construcción del conocimiento. Ejemplo de ello es el diálogo socrático, que se caracterizaba por el intercambio de preguntas y respuestas, desplegado en pos del cuestionamiento de las propias creencias y de encontrar definiciones claras de conceptos, o bien el diálogo platónico, que planteaba explorar y forjar las ideas a través de la discusión y la reflexión crítica. De hecho, el diálogo no resultaba solo un método de enseñanza, sino también un medio para el desarrollo del pensamiento crítico, la construcción del conocimiento y la formación de ciudadanía.

Sin dudas, a lo largo de la historia, el diálogo se ha mantenido y afianzado como la forma discursiva privilegiada para concretar prácticas de enseñanza e instrucción. Algunos aprendizajes son cotidianos e informales, como la educación que los niños y las niñas reciben por parte de sus familias y se realizan mediante conversaciones. Otros se enmarcan en una institución y plantean una instrucción dialogada guiada por ciertos fines; es el caso de educación religiosa que un sacerdote imparte a sus feligreses o la que se brinda en la escuela. Respecto de este último punto, cabe resaltar que, en las diferentes épocas y en las distintas latitudes, a partir del surgimiento de las instituciones educativas, la enseñanza se ha forjado a través de intercambios orales (clases) entre un sujeto poseedor de un saber (docente) y otro lego (estudiante) que no lo tiene, pero que puede (y debe) aprenderlo.

Desde el afianzamiento y la legitimación de la escuela como institución, además de la clase como género pedagógico, han surgido otros géneros que presentan una organización y estructura singulares de acuerdo con los fines que persiguen. Algunos mantienen la estructura dialogal y otros se construyen a través de otras secuencias textuales, como la explicación, la instrucción, la narración y la argumentación. Ahora bien, aunque el discurso pedagógico se trata de un objeto de difícil definición y delimitación debido a la heterogeneidad de las prácticas y los géneros discursivos que abarca, los diferentes enfoques del Análisis del Discurso coinciden en que «lo pedagógico» suele englobar a los textos que circulan en los espacios educativos. En este sentido, dentro del ámbito pedagógico, pueden incluirse los textos producidos en las instituciones escolares tanto por docentes como por estudiantes —cuadernos de clase, las consignas escritas u orales, las planificaciones, los exámenes, los proyectos didácticos, etc.— y los externos, elaborados en otros espacios socioculturales, como las editoriales, los departamentos de políticas públicas y organismos especializados —los libros de texto, las guías docentes, los cuadernillos de actividades, los recursos educativos digitales, etc.—. Atravesado, entonces, por una amplia diversidad de prácticas y géneros, y concebido en las múltiples tensiones de los diferentes contextos político-educativos, el discurso pedagógico vehiculiza y materializa no solo los imaginarios sobre la educación y los sujetos de enseñanza involucrados, sino también las contradicciones coyunturales inherentes (Tosi, 2018). A partir del tal encuadre, el presente texto plantea un recorrido por el discurso pedagógico y los materiales bibliográficos escolares, desde un enfoque multidisciplinar, que incluye las teorías de la argumentación, la polifonía, la multimodalidad y los estudios de la edición y la sociología de la lectura.

Si nos centramos en nuestro objeto de interés, cabe señalar que, desde la invención y difusión de la imprenta, los materiales bibliográficos han estado presentes en el proceso de la enseñanza y, de acuerdo con los modelos de educación imperantes, han variado y se diversificaron. En cada momento histórico, ha habido materiales de enseñanza específicos, diseñados y producidos para ese fin, como los diferentes géneros de libros escolares —libros de lectura, cartillas, silabarios y libros de texto, entre muchos— y otros más generales —pliegos, folletos, carteles, revistas, etc.—, de los que se servían los y las docentes para extraer contenidos, leer, dictar, evaluar o copiar en el pizarrón.

Ya refiriéndonos a nuestro país, la génesis de los libros escolares se encuentra en los catecismos —empleados para la educación desde la Conquista hasta el siglo XIX—, que intentan replicar el proceso dialógico entre maestro y discípulo y se constituyen por preguntas y respuestas únicas (Escolano Benito, 1996). Luego, impulsadas por el método enciclopedista que surgió en España desde el siglo XIX y que fue aplicado prontamente en la Argentina, las enciclopedias los suplantaron. Con ellas, el diálogo comenzaba a relegarse. Profusas secuencias explicativas ocupaban el centro de la escena enciclopédica y los temas se cerraban con una batería de preguntas y de sus respuestas correctas. Así, el diálogo devenía en una secuencia instructiva destinada a confirmar la adquisición de los saberes adquiridos.

Posteriormente, hacia fines del siglo XIX, a partir de la Ley 1420, que estableció la educación primaria común, gratuita, gradual, laica y obligatoria en nuestro país, el sistema educativo demandó materiales didácticos renovados que contemplaran el uso simultáneo de un mismo libro por parte de un grupo de estudiantes. De este modo, comenzaron a gestarse las primeras editoriales escolares o texteras2 y se estima que, entre 1880 y 1888, la mitad de la producción editorial eran textos de enseñanza y literatura. Diversidad de géneros editoriales-pedagógicos irrumpió en el mercado para proveer de materiales de enseñanza a la incipiente educación primaria: libros de lectura, antologías escolares, silabarios, cartillas, novelas didácticas, novelas intervenidas, manuales escolares, libros biárea, libros de texto, etc.3 (Tosi, 2018). Pero sin dudas, el libro de texto fue el género pedagógico-editorial de mayor circulación desde, al menos los años 50, que aún se mantiene en la actualidad, aunque su presencia ha mermado, según se analizará más adelante.

2. La enseñanza con libros de texto. El saber explicado para ser evaluado

Como se expuso en un trabajo previo (Tosi, 2018), hacia la mitad del siglo XX, la expansión de la educación formal —vale destacar en este punto la influencia que ha tenido el crecimiento del nivel secundario y el aumento de su matrícula a partir de los años 40—, los cambios curriculares y las innovaciones tecnológicas dieron lugar a la implementación de nuevos métodos de enseñanza y a un tipo innovador de libro escolar: el libro de texto o de unidad temática. Según Escolano Benito (1996), el libro de texto transmite un saber fijado de antemano y acreditado por la tradición académica. Para Orlandi (2009 [2003]), quien indaga las particularidades del discurso pedagógico, los libros didácticos han sido tradicionalmente el principal medio de configuración de conocimientos destinados a las infancias y juventudes. La autora deja en claro que el discurso pedagógico no presenta neutralidad alguna; sin embargo, a través del metalenguaje y de la polisemia contenida, el locutor logra producir el efecto de objetividad y una “función tranquilizante”, pues anula las vacilaciones y oculta la manifestación de la subjetividad. Más que informar, explicar e influenciar, “enseñar es inculcar el conocimiento legítimo” (Orlandi, 2003, p. 18). Así el discurso pedagógico presenta un saber científico legítimo y que habilita un deber saber.

Diversos enfoques sostienen que el libro de texto carece de especificidad porque se configura a partir de la reformulación de otros discursos, como el académico y el curricular. Por el contrario, y según se ha demostrado en investigaciones anteriores (Tosi, 2015a y 2018), el libro de texto construye una escena propia particular y diferente de otros textos con finalidad pedagógica —como los catecismos y las enciclopedias—. En efecto, alejados de la organización dialogal o cuasidialogal, se configuran a partir de la teoría y de extensas secuencias explicativas e instruccionales, conformadas por actividades —la cantidad variará según la disciplina escolar y el nivel educativo—. Pero, particularmente, la especificidad discursiva de los libros de texto se evidencia a través de la existencia de modos de decir pedagógicos4, que funcionan como mecanismos de simplificación discursiva, ya que contribuyen a modelar un saber aparentemente neutro y desprovisto de conflictos. Entre los modos de decir pedagógico, se destaca la especialización del saber, que consiste en la estructuración de la explicación en dos zonas diferenciadas gráficamente y que cumplen funciones disímiles. En una zona se encuentra la teoría propiamente dicha, desprovista de alusiones explícitas al discurso ajeno, así como de referencias bibliográficas. En la otra, paratextual, subsidiaria de la anterior, se exhiben los discursos ajenos o una interpelación directa al público lector, por ejemplo, en las actividades (i.e. “Presten atención y subrayen los pronombre demostrativos”), en los recuadros o plaquetas laterales (allí suelen reproducirse textos extraídos de otras fuentes, como una definición de diccionario o un fragmento de un texto académico), o bien en los discursos de personajes ficticios (como aquellos que acompañan al estudiante a lo largo de todo el libro: puede ser un personaje humano, animal o incluso sobrenatural, como un extraterrestre). A través de la espacialización del saber, el locutor-autor busca mostrar que existe un saber escolar portador de una verdad unívoca. Este efecto de referencialidad y neutralidad se consigue a partir de la puesta en foco de secuencias expositivo-explicativas centrales, a las que se les anula la posibilidad de explicitar el discurso ajeno, y así se evita exhibir la dimensión argumentativa y polifónica que constituye todo discurso. Por ende, la diversidad de voces y, en ocasiones, el componente polémico son elementos subsidiarios y complementarios que solo se ubican en zonas marginales, que no integran la explicación central.5

Los modos de decir pedagógicos silencian las complejidades del entramado académico (los textos-fuente) con la intención de generar un efecto de transparencia y neutralidad. La aplicación de estos mecanismos apunta a la construcción de un sujeto pedagógico que, al determinar la orientación del texto, reduce las ambigüedades y controla los sentidos. Como quedó dicho, los modos de decir pedagógicos responden a los objetivos didácticos de proporcionar un estable discursivo. Por ello, definen el terreno discursivo pedagógico y funcionan como transmisores de la representación del saber “legítimo”.

Por otra parte, y con mayor ímpetu, desde los 90 y hasta la primera década de este nuevo siglo, el libro de texto no ha sido una herramienta didáctica más, sino que ha subsumido dos funciones simbólicas fundamentales y trascendentales, como ser la de “intérprete didáctico” y “fuente del saber”. En este sentido, Romero et al. (2004) y Fernández Reiris (2005) concuerdan en que la importancia los libros de texto reside en que han funcionado como los intérpretes del currículum oficial, así como de las prácticas didácticas imperantes. Por un lado, actuaban como “un mecanismo de control de la dispersión curricular” y, por el otro, se han constituido paulatinamente como “la fuente del saber” para docentes y estudiantes. A estas funciones, se les puede sumar la de “estructurador de la clase”. Como han revelado algunas investigaciones (López García, 2015 y Tosi, 2018), gran cantidad de docentes planificaban sus clases de acuerdo con el libro de texto elegido. El libro de texto era así el eje de la clase, la fuente de conocimiento, el proveedor de actividades y el insumo didáctico por excelencia.

3. Multiplicidad de materiales, entornos y actores. ¿Una vuelta al diálogo?

Las innovaciones editoriales, los entornos virtuales y el auge de las redes sociales han transformado las prácticas de lectura y enseñanza del siglo XXI. Nuevos formatos, nuevos géneros editoriales y nuevos soportes han propiciado accesos diversos e inéditos al conocimiento. Esto, sin dudas, ha modificado las prácticas docentes. Si bien el libro de texto aún se utiliza en forma masiva para la enseñanza, se advierte un cambio en su uso en la medida en que ciertos materiales generales van adquiriendo, paulatinamente, una mayor presencia en el aula. Es usual que la planta docente utilice libros de comunicación científica —que pueden llegar a los colegios por licitaciones o compras de biblioteca— e implemente herramientas digitales. En efecto, para preparar un tema o diseñar una clase, en la actualidad, los y las docentes tienen a disposición multiplicidad de materiales en diferentes soportes, correspondientes a distintos géneros y producidos por diversos actores sociales (Tosi, 2020b). De lo expuesto hasta aquí, se desprenden tres aspectos nodales que caracterizan la educación en la actualidad. Primero, el rol pedagógico se ha complejizado porque necesariamente a cada docente se le agrega la tarea de mediar entre sus estudiantes, los libros impresos e internet, y asumir las funciones de creación6, selección, administración y guía en el uso de recursos bibliográficos, impresos y digitales. Segundo, se torna necesario atender a las particularidades de los nuevos materiales, que generan prácticas pedagógicas novedosas y, en muchas ocasiones, transgresoras. Tercero, se suman diferentes puntos de vista y voces vinculados con la emergencia de la diversidad discursiva de los materiales en el aula. La variedad de estos discursos se relaciona con nuevos marcos legislativos: Educación Sexual Integral (ESI), perspectiva de género, cuidado del medio ambiente, políticas sobre la memoria, etc. —algunas de estas temáticas serán exploradas en los artículos del presente dossier— y propicia la emergencia de voces contrahegemónicas que antes eran silenciadas. Entonces, además del discurso pedagógico en general, y del discurso pedagógico-editorial en particular, se añaden otros entramados discursivos con características propias: el artístico, la comunicación científica, las guías didácticas de política pública y las redes sociales, entre muchos otros.

3.1 Los géneros editoriales con destinatario infantil y juvenil

A raíz de la bibliodiversidad que existe en la industria editorial argentina actual, es decir, la gran multiplicidad de publicaciones destinadas a diferentes públicos y producidas por editoriales pequeñas, medianas y grandes (multinacionales), la oferta de materiales educativos en las últimas décadas se tornó amplia, y la puesta en juego de materialidades, soportes, formatos y géneros novedosos ha sido rica y profusa. Especialmente en el ámbito de la edición para infancias y juventudes los géneros editoriales son diversos y prolíficos: no solo en el ámbito ficcional —por ejemplo, libro álbum, libro objeto, libros para bebés, novela gráfica, entre muchos otros— sino también en el no ficcional —como manuales técnicos, libros de recetas, enciclopedias, diccionarios, autoayuda, libros de texto, libros de comunicación científica, etc. (este trabajo se ocupa especialmente de tres últimos, pues son los que hacen circular saberes disciplinares)—. Cuando se comenzó a indagar sobre el tema, se advirtió que resultaban abundantes los estudios sobre la descripción teórica de los géneros discursivos en general y de aquellos que circulan en ciertos ámbitos, como el académico y el político, en particular, pero a la vez se detectó una escasa caracterización de los géneros discursivos con destinatario infantil y juvenil, de índole no ficcional producidos en el sector editorial —muchos de reciente formación—, de amplia circulación en el espacio escolar. Tal carencia teórico-metodológica conlleva a confusiones terminológicas e imprecisiones en diferentes espacios, no solo en el educativo y el editorial, sino también en las áreas de investigación y de cultura en general; por ende, se consideró necesario echar luz sobre dichas cuestiones (Tosi, 2022b).

3.1.1 No todo discurso es pedagógico

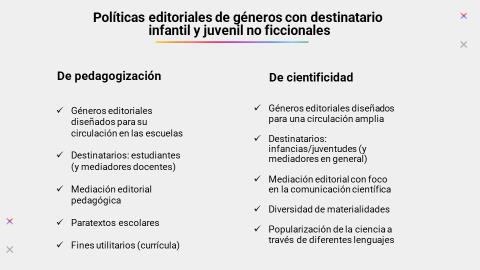

A las tradicionales políticas editoriales de pedagogización, se ha adicionado otro tipo de política desplegada, no solo por las casas editoriales, sino también por diferentes organismos de política pública: la de cientificidad o popularización de la ciencia. Cabe recordar que la política de pedagogización (Tosi, 2018) propicia la edición de géneros editoriales diseñados para su circulación en las escuelas, como libros de texto, manuales escolares, antologías y colecciones literarias escolares. Se producen ventas por adopción, es decir, el o la docente elige el libro en cuestión y plantea la adquisición (obligatoria) de un título para ser utilizado por cada alumno y alumna del grado o año. Sus destinatarios son estudiantes, en general, y docentes en particular. La mediación editorial se vehiculiza en la intervención de las obras mediante paratextos escolares en pos de fines utilitarios: sirven para utilizarse en un determinado grado o año y responden a la currícula. Por su parte, a través del despliegue de la política de cientificidad se producen géneros editoriales de distinta complejidad diseñados para una circulación amplia, para la compra voluntaria por demanda espontánea (por librería). De ahí que los destinatarios sean infancias, juventudes y mediadores en general. La producción editorial está centrada en libros de comunicación científica, y por ello la imagen y las diversas materialidades tienen vital importancia para la explicación. Incluso, en la comunicación científica, se registra la emergencia de otros lenguajes y artes: la literatura, la plástica, la música, etc. El objetivo, por ende, reside en la popularización de la ciencia: acercar la ciencia a un público amplio, a través de formas lúdicas, estéticas y alternativas.

Figura 1. Dos tipos de políticas editoriales con destinatario infantil y juvenil de textos que transmiten conocimientos.

Si bien existen algunas similitudes entre los textos pedagógicos y los de comunicación científica con destinatario infantil y juvenil7 —por ejemplo, en ambos se ofrece un contenido de saber para ser comprendido por un destinatario lego y que, por ello, sufre una serie de transformaciones—, las diferencias que se establecen en cuanto a las condiciones de producción y circulación son contundentes. En efecto, en el caso de los libros de texto, la transmisión del saber se promueve en un ámbito institucional con ciertos condicionantes: la imposición de los temas por parte del currículum oficial, el espacio acotado para el tratamiento de los conceptos y existencia de la evaluación. Por el contrario, los discursos de comunicación científica no poseen casi ninguna de esas restricciones: sus editores y editoras disponen de la libertad para seleccionar los temas y las formas de abordarlos, y sus lectores y lectoras los eligen sin ningún tipo de imposición institucional (Garralón, 2013; Bombara, 2021 y Tosi, 2015b, 2016, 2022 y 2023). Sin embargo, dejamos sentado que, en los últimos años, este tipo de libros comenzó a circular en los colegios de todo el país, debido principalmente a las compras de libros para bibliotecas y escuelas públicas llevadas a cabo por el Ministerio de Educación de la Nación —al menos hasta 2023— y por otros sectores de algunas provincias y municipios mediante licitaciones. De hecho, en la actualidad, la Subsecretaría de Educación de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires se encuentra diseñando la colección de libros de comunicación de la ciencia “Aulas Bonaerenses Científicas (ABCiencias)”, destinada a escuelas secundarias e Institutos Superiores de Formación Docente. Ahora bien, cabe preguntarse si estas diferencias se replican en la dimensión discursiva de los nuevos libros de la comunicación científica con destinatario infantil y juvenil.

Según se explicó en el apartado anterior, los discursos pedagógicos —especialmente los libros de texto— tienden a no explicitar la voz ajena ni mencionar las fuentes de enunciación, en vistas a construir una explicación con pretensiones de objetividad. Configurado el discurso como aparentemente monológico, el efecto de sentido buscado, en ese caso, reside en que el locutor del libro didáctico se erija en tanto la “voz del saber” y que los conocimientos se perciban como verdaderos, neutros y objetivos. Lejos de tal representación, en los libros de comunicación científica para niños y niñas, se registra la emergencia en forma explícita de la voz ajena, especialmente de la doxa. Si el discurso pedagógico busca evitar formas explícitas de la alteridad, la comunicación científica recurre a ellas. Como es de esperar, esto tiene su efecto de sentido en el discurso: presentar y mostrar la voz de la doxa implica que quien comunica ciencia permite el acceso al saber previo y a las creencias, y frente a ellos se posiciona (Bombara y Tosi, 2021a y b y Tosi, 2015b, 2016, 2022 y 2023).

3.1.2. Leer lo “otro”. Acerca de la ciencia “en libro”

El sector del mercado editorial especializado en libros de comunicación científica para niños y niñas ha ido creciendo paulatinamente en la Argentina desde hace más de dos décadas. En efecto, en 2001, dentro de un contexto social conflictivo, la profunda crisis económica que atravesó el país desde diciembre de ese año produjo —entre otras terribles consecuencias— el resquebrajamiento de la industria editorial y la recesión de gran parte del mercado (Tosi, 2016). No obstante, ante este panorama desfavorable, surgieron pequeños emprendimientos editoriales independientes y autogestionados en el campo de la edición de libros con destinatario infantil y juvenil y, entre ellos, floreció el género de la comunicación científica. La editorial pionera en este rubro ha sido Iamiqué; pero, posteriormente, editoriales de gran tradición, como Fondo de Cultura Económica (FCE), Siglo XXI, Eudeba (a través de la colección ¿Querés saber?) y Santillana, y otras más pequeñas, como Calibroscopio, Pequeño Editor, UnaLuna y Ojoreja, entre muchas otras, incursionaron en el campo. Actualmente, se trata de un sector comercial que tiene una presencia transcendental en el mercado argentino y sus productos se exportan a diversos países, obtienen importantes premios y reconocimientos, y se presentan en ferias del libro internacionales.

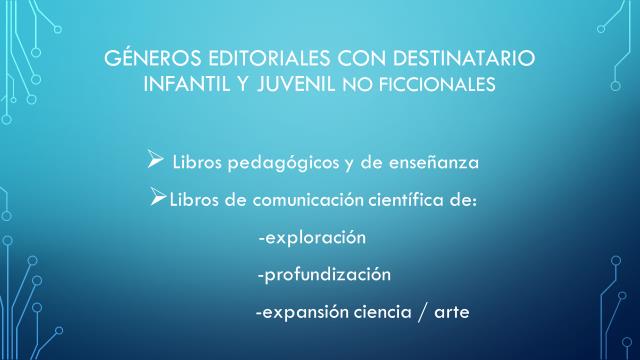

Figura 2. Dos géneros editoriales con destinatario infantil y juvenil no ficcionales para la transmisión del saber.

Respecto de los libros de comunicación científica, sus autores y autoras suelen ser importantes especialistas en los temas que abordan (ciencias naturales, sociales y exactas), y cuentan con el acompañamiento de un equipo editorial sólido: editores y editoras con experticia en los temas, profesionales de la ilustración, el diseño y la corrección, que cuentan gran experiencia en escritura destinada al público infantil y juvenil. Como ya se adelantó, no suelen estar destinados a alumnos y alumnas de colegio, ni tampoco los contenidos que desarrollan responden necesariamente a los diseños curriculares —como sí ocurre con los libros de texto—. En este sentido, al no tener que cumplir con los contenidos curriculares, el equipo editorial dispone de una mayor libertad para seleccionar los temas y las formas de abordarlos. En la actualidad, es posible distinguir dentro de este género los libros de entrada al conocimiento, de profundización del saber, y de expansión y convergencia entre ciencia y arte.8 Estas categorías varían según el nivel lector, pues, a modo ejemplar, para alguien principiante en la temática de la meteorología, un libro como Preguntas que ponen los pelos de punta sobre tormentas y tornados (ver 3) puede ser de profundización, mientras que para uno más experimentado funciona como entrada al tema. A continuación, se presenta la caracterización y algunos ejemplos, tomando como referencia a un público lector principiante —puede ser un niño o una niña de escuela primaria—.

- Los libros de entrada al conocimiento. Son aquellos que sirven a la iniciación del lector lego en una temática puntual. Ofrecen un acercamiento preliminar al tema para quien, como primer lector, se empieza a formar en el camino del aprendizaje de un campo de conocimiento ajeno. Se trata de los libros de acceso o “de entrada” al conocimiento de las ciencias (Bombara, 2021), y por ello proponen la exploración del tema. Para un público infantil —niños y niñas de primaria— un libro de este tipo sería ¿Qué es esto de la democracia? (ver Figura 3), en el que la escritora Graciela Montes explica qué es la democracia a través de una estructura dialogal. Se trata, entonces, de que el libro sea “un lugar de encuentro para darles a los chicos el terreno como para empezar a hablar y que después sigan mucho más allá del libro”, comenta Montes.

- Los libros de profundización del saber. Ahondan sobre ciertos ejes temáticos —muchas veces introducidos a través de una pregunta (o varias) sobre un tema puntual: ¿Querés saber qué es el Big Bang?, ¿Querés saber cómo funcionan las máquinas que vuelan? o Preguntas que ponen los pelos de punta sobre tormentas y tornados— y ahondan en sus diversas aristas. De este modo, presentan una configuración discursiva —en la que confluyen texto, imagen, diseño— de mayor complejidad. Quienes escriben suelen pertenecer a la comunidad científica, dedicarse a la investigación y ser referentes en la temática. Los libros de la colección Ciencia que ladra de Siglo XXI, ¿Querés saber?, de Eudeba, y el de la editorial Iamiqué son ejemplos de esta tipología para un público infantil (ver Figuras 4 y 5).

- Libros de expansión y convergencia entre ciencia y arte. Son libros, que suelen ser considerados como inclasificables, pues resulta dificultoso ubicarlos dentro de una determinada categoría. En ellos confluyen ciencia y arte: abordan un objeto o una temática desde una perspectiva estética (literaria, plástica, etc.) y a la vez con una mirada científica. Por ejemplo, en Con la cabeza en las nubes, hay una primera parte de imágenes de nubes intervenidas por artistas y una segunda parte de información científica sobre ellas (ver Figura 6); en Mara. Apuntes sobre la vida de una elefanta (ver Figura 7) convergen la narración literaria sobre la vida de la elefanta Mara,

Figura 3. Tapa del libro ¿Qué es esto de la democracia? (Montes, 2024).

Figura 4. Tapa del libro ¿Querés saber cómo funcionan las máquinas que vuelan? (Baby et al., 2018).

Figura 5. Tapa del libro Preguntas que ponen los pelos de punta. Tormentas y tornados para los más curiosos (Campos y Cosarinsky, 2013).

Figura 6. Tapa del libro Con la cabeza en las nubes (Biamki et al., 2009).

Figura 7. Tapa del libro Mara. Apuntes sobre la vida de una elefanta (Bombara y Cané, 2022).

En suma, este tipo de libros tiene como objetivo la transmisión rigurosa, clara y comprensible del conocimiento científico a través de un trabajo particular sobre el lenguaje, con el foco de interés centralizado en el destinatario lego. Asimismo, muestran un acceso al conocimiento explícitamente más subjetivo y polifónico que el pedagógico-editorial y, mediante la emergencia del diseño, imágenes y materialidades, configuran un acceso al saber de modo lúdico y con un espíritu más plural. De esta manera, llegan a poner en tensión la autoridad del saber validado que ofrece el texto y habilitar al público lector a poner en duda lo que está escrito y, al hacerlo, demorar la certeza acerca de cómo la ciencia explica el funcionamiento del mundo natural, lo que les permite poder desarmar y armar sus propias ideas. Con ayuda de un mediador o una mediadora, es necesario “salir” y “entrar” del texto, interrumpiendo la lectura en lugares conceptualmente estratégicos. Este modo de leer constituye un excelente mecanismo para ajustar interpretaciones y propiciar lecturas significativas.

3.2. Ver y escuchar “lo otro”. El saber en las pantallas

Sin dudas, el empleo de los recursos digitales en la educación formal se ha incrementado a partir de implementación de las clases virtuales —o de modalidad híbrida— que comenzaron a desarrollarse en la pandemia de Covid-19 (2020-2021).

En primer lugar, cabe señalar que el entorno virtual ofrece una serie de materiales de enseñanza específicos, diseñados para tal fin. Entre los producidos por las empresas editoriales, registramos los e-books escolares. En muchos casos, se trata de versiones digitales de las propuestas impresas (libros de texto), pero enriquecidas con animaciones, videos, actividades interactivas y enlaces a páginas web (Tosi, 2020b). El formato, además, permite que el docente y el alumno personalicen el libro y lo intervengan. Si bien la producción de este tipo de material es incipiente en la Argentina, las editoriales, generalmente multinacionales, elaboran libros digitales interactivos a través de plataformas ya creadas, como Edusfera de Santillana o Conecta Plus de SM. Debido a los altos costos de producción y mantenimiento, las empresas apuntan a ofrecer este tipo de productos a escuelas privadas de alto poder adquisitivo. De hecho, para que el negocio sea redituable, la plataforma tiene que ser utilizada por una escuela en su totalidad, es decir por todos los cursos de una determinada institución. Las propuestas editoriales suelen disponer no solo de contenidos para los estudiantes y acompañamiento al docente, sino de software y equipamiento tecnológico. Las ventas de este tipo de producto se realizan vía web y las descargas son controladas, ya que no se pueden copiar de una máquina a otra. Sin dudas, el problema más importante que presenta dicho modelo de negocio es el precio elevado, que limita la adopción de la plataforma (Tosi, 2020b).

Además, se destacan diferentes portales del Estado argentino —especialmente, desde los años 2003-2015 y 2020-2024—, que disponen de variados materiales pedagógicos en diferentes formatos (audio, colecciones, enlaces, galería de imágenes, libro electrónico, recurso interactivo, audiolibro software y video), por ejemplo, el Plan Nacional de Lecturas y el Portal educ.ar. También hay recursos de ministerios o de secretarías de Educación de provincias y municipios.

En segundo lugar, encontramos una amplia variedad de materiales generales en soporte digital que no están diseñados para la enseñanza. Es posible plantear que la proliferación de recursos digitales, ya sea en sitios virtuales de comunicación pública de la ciencia, ya sea en perfiles de profesionales en redes sociales (8), ya sea a través del uso de la Inteligencia Artificial9, ya sea en diferentes formatos audiovisuales 10, ha democratizado y posibilitado la alfabetización de la ciencia para las infancias, juventudes. En este sentido, quienes se desempeñan en la docencia tienen a disposición en internet una infinita biblioteca de materiales digitales de acceso libre y gratuito que tienen una serie de características:

- la multimodalidad: combinan e integran diversos medios y tipos de información, textual, icónica, sonora, animada, audiovisual, etc.;

- la hipertextualidad: disponen de enlaces para su conexión con diferentes documentos;

- la flexibilidad: plantean distintos itinerarios de acceso y lectura;

- la interactividad: ofrecen la comunicación por múltiples medios (chat, mail, redes sociales, etc.).

No obstante, para que estos recursos puedan constituirse como materiales didácticos, es necesario que el o la docente realice una serie de acciones previas, como el diseño de la planificación docente, en pos de los contenidos a explicar y la finalidad pedagógica y la selección de los recursos —a partir de criterios de búsqueda por los cuales pueda identificar páginas web especializadas, reconocidas y confiables—.

Figura 8. Perfil en Instagram de Adrián Chavez, comunicador de ciencia lingüística @nochaveznada. 177 mil seguidores en Instagram y 846.4 K seguidores en TikTok al 20 de mayo de 2025.

Si nos referimos específicamente a los textos de comunicación en el entorno virtual (ejemplo 8), hay algunas características de los textos impresos que se replican: la presencia explícita de la polifonía y la subjetividad para la configuración de la explicación. En efecto, los análisis realizados (Tosi, 2020a y 2024) revelan que estos se configuran a través de la evocación explícita de discursos ajenos y el despliegue de “recursos polifónicos multimodales”, definidos como la imbricación de sistemas, códigos o modos semióticos que modelan configuraciones polifónicas.11 Dichos mecanismos contribuyen, a la vez, a cimentar un ethos del comunicador científico experto y guía, pero también festivo y gestor de la comunidad virtual. Resulta indispensable explorar la configuración del ethos de este tipo de discursos, pues la imagen retórica del orador es clave en estos tipos de textos para persuadir y convocar a los destinatarios. Se trata de una imagen que se opone casi diametralmente con el tradicional ethos del libro de texto: didacta, fuente incuestionable del saber y regulador de los sentidos.

4. Recapitulaciones

El presente recorrido ha revelado que, en la actualidad, en la Argentina, existe un nuevo escenario o paradigma en la producción, circulación y uso de materiales educativos. Del libro de texto como recurso bibliográfico único, hegemónico y omnipresente en el aula, cuyo valor simbólico consistía en ser fuente del saber, intérprete didáctico y estructurador de la clase, se ha pasado a la convergencia de una multiplicidad de recursos bibliográficos, impresos y digitales, producidos por diferentes tipos de autores —editoriales no texteras, Estado, docentes, instituciones, especialistas, influencers científicos, etc.—, que aportan diversidad de perspectivas y puntos de vista. De este modo, el o la docente vuelve a ocupar un lugar central y así se posiciona como gestor de los materiales y organizador de sus prácticas docentes. El libro de texto continúa existiendo y tiene gran relevancia como recurso didáctico, aunque se lo suele considerar como una herramienta didáctica más. Gran cantidad de estos nuevos discursos evocan diferentes entramados discursivos vinculados con conceptos innovadores, marcos legislativos transcendentales (ESI, perspectiva de género, cuidado del medio ambiente, etc.) y voces tradicionalmente silenciadas. Así, se manifiestan explícitamente polifónicos, subjetivos y polémicos.

A partir de lo desarrollado hasta aquí, es posible postular que existe una tendencia, en la selección y uso de materiales, a una vuelta al diálogo y a una apertura a la diversidad y a la multiplicidad de voces. Sin embargo, este camino pedagógico de trazado reciente puede tornarse sinuoso por la cantidad, complejidad y diversidad de los materiales que afloran. En tal sentido, la práctica docente debe reconsiderar y reflexionar sobre la confiabilidad en las fuentes (fake news), debatir respecto de sus peligros (estafas, apuestas, ciberbullying), y advertir y discutir acerca de las vacilaciones éticas que implica el uso de ciertos recursos y aplicaciones, como la Inteligencia Artificial (en cuanto a la autoría de textos y el plagio). Por todo ello, es necesario atender a lo que pasa en las aulas a partir del uso de textos diversos y heterogéneos, y poner la atención en cuidar y defender la pluralidad, el sentimiento democrático y el respeto por las diferencias, para que estos cambios se multipliquen y sean realmente transformadores.

5. Presentación de los trabajos

A la luz del trayecto arriba delineado, los artículos que componen el presente número ofrecen abordajes reveladores de los nuevos materiales de enseñanza y exploran diferentes aristas del discurso pedagógico en la actualidad. En este sentido, confluyen una multiplicidad de objetos de estudio: recursos del entorno virtual, como efemérides y posteos audiovisuales de comunicación científica; géneros pedagógicos, ya sea en formato virtual o impreso, producidos por diferentes actores educativos —como el caso de los cuadernos pedagógicos, elaborados por docentes-investigadores, así como manuales o guías docentes, llevados adelante por políticas estatales—; o bien los discursos de sus usuarios y usuarias: docentes y estudiantes.

Cada uno de los artículos, tres productos de investigaciones argentinas y uno de una pesquisa brasileña, muestra los modos en que los discursos se vinculan con las particularidades contextuales que, funcionando como marco y parte de su enunciación, responden y se ubican frente a los cambios a nivel social y político en materia de género y sexualidad, o a partir del auge de la memoria, o bien a raíz de la implementación de diferentes herramientas del entorno digital, o con el fin de marcar posicionamientos discursivos que valoran la experiencia y la libertad pedagógica, como en el caso brasileño.

A pesar de las diferencias en los enfoques particulares, en los objetos de estudio elegidos y en los distintos contextos, todos los artículos coinciden, por un lado, en que las nuevas discursividades muestran una mayor subjetividad y ostentan la polifonía explícita en el entramado discursivo y, por el otro, en que las explicaciones dadas suelen estar centradas en el destinatario y modelan una imagen del aprendizaje y del saber más abierta y democrática.

El artículo que inicia el dossier, a cargo de Florencia Bottazzi, se ocupa de analizar una serie de discursos conmemorativos en géneros editoriales con destinatario infantil y juvenil que circulan en el entorno virtual; no pertenecen el ámbito pedagógico, pero pueden oficiar de recursos didácticos en clases de Ciencias Sociales, en general, o de Historia, en particular. El interés de la investigación reside en interpretar, en un contexto marcado por el auge de la memoria y la creciente disputa pública sobre los hechos históricos, las diversas apropiaciones discursivas del pasado en materiales alternativos y diferentes al libro de texto tradicional, como los libros y los posteos de comunicación científica en redes sociales y las efemérides virtuales que circulan en múltiples espacios y son producidos por diferentes agentes — individuales o institucionales—: portales estatales, editoriales independientes e influencers. La autora propone la categoría “modos de hacer memoria” para describir las regularidades discursivas que configuran los hechos históricos, en este caso, del 24 de Marzo y del 9 de Julio. Estos “modos de hacer memoria” incluyen mecanismos de localización, que construyen un presente simbólico compartido, mecanismos de evaluación, que juzgan el evento histórico, y mecanismos imperativos, que buscan compensar dichas valoraciones mediante la acción. Por un lado, Bottazzi muestra que los “modos de hacer memoria” se caracterizan por su dimensión polifónica enunciativa, al articularse con la situación de enunciación y discursos previos, y por su funcionamiento argumentativo, en la medida en que los tópicos se entrelazan con distintos objetivos: orientar la acción del lector para lograr identificación y crear empatía, para la reflexión sobre el pasado y el presente, y para la generación del debate y la participación activa. Por otro lado, advierte que estos “modos de hacer memoria” mantienen un vínculo estrecho con el discurso conmemorativo clásico, a la vez que se diferencian en los tópicos abordados y en la incorporación de escenografías discursivas que favorecen la polémica y liman la solemnidad típica del discurso conmemorativo pedagógico más tradicional.

El segundo trabajo, de Lucía Godoy, explora cómo se posicionan estudiantes y docentes respecto de diferentes aspectos relacionados con la inclusión de las tecnologías digitales en las clases de Lengua y Literatura de nivel secundario. Para esto, analiza datos recogidos durante un trabajo de campo con perspectiva etnográfica llevado adelante en clases de Prácticas del Lenguaje en el sur del Conurbano. Se destaca como aporte significativo del artículo la puesta en valor de las voces de los usuarios y las usuarias, que en las investigaciones del campo suelen quedar marginadas. El interés por ellas implica un acto de escucha y de revalorización que puede ser fuente de inspiración para otros estudios. La autora, en primera instancia, muestra los beneficios de la incorporación de tecnologías digitales en el área de Lengua y Literatura para la enseñanza y el aprendizaje, ya que amplían las posibilidades expresivas y facilitan el acceso a la lectura y escritura, sin embargo, alerta que estos dependen exclusivamente de su implementación. En segunda instancia, observa el lugar de tecnologías digitales en las prácticas letradas y ya, en tercera instancia, a partir de ciertas categorías de la enunciación, aborda cómo los sujetos presentan sus posturas y las sustentan. A partir del análisis desarrollado, Godoy sostiene que estudiantes y docentes reconocen las importantes transformaciones que las tecnologías digitales generan en las prácticas letradas y el valor de su incorporación en los espacios educativos. No obstante, detecta ciertas reticencias para su integración en las clases, vinculadas con la pervivencia y la prominencia de discursos normativos sobre lo que se debe enseñar en Lengua y Literatura y cómo debe hacerse. Finalmente, las conclusiones permiten revisar discusiones actuales sobre la incorporación de tecnologías digitales en el área de Lengua y Literatura e invita a reflexionar sobre cómo las transformaciones en los espacios educativos, que se han profundizado desde la experiencia de la pandemia (2020-2021) y con la masivización de la Inteligencia Artificial, interpelan y atraviesan el discurso pedagógico y las prácticas educativas en su totalidad.

A continuación, el trabajo de Gabriel Dvoskin se encarga de indagar en qué medida los cambios a nivel social y político en materia de género y sexualidad tuvieron su correlato en el discurso pedagógico producido por el Estado Nacional, que históricamente ha estado relegado de las funciones de edición y distribución de materiales para el uso escolar. El interés del abordaje reside en establecer si se observan cambios en los materiales elaborados por el Ministerio de Educación Nacional destinados a implementar la ESI en las aulas. Para ello, el autor estudia, desde un enfoque dialógico y polifónico del lenguaje, dos textos producidos en el año 2021, luego de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El primero de estos libros se denomina Colección Derechos humanos, Género y ESI y el segundo, La ESI y los equipos de supervisión. Si bien son materiales destinados a la formación docente, presentan características que le permiten al autor considerarlos como un subtipo de libros de texto, porque ambos problematizan el trabajo áulico —por lo que construyen representaciones sobre docentes, estudiantes y el conocimiento escolar legítimo— y constituyen como destinatario directo a docentes —este actor también aparece configurado como destinatario en los libros de texto actuales—. Dvoskin realiza un recorrido exhaustivo de las diversas características que los alejan del discurso pedagógico hegemónico propio de los libros de texto. Entre ellas, destaca el carácter polifónico de los textos que evidencia el impacto de los cambios sociales y políticos en el discurso pedagógico. En efecto, la puesta en escena de diferentes posicionamientos discursivos sobre un mismo tema instaura un espacio heteroglósico que permite inscribir la problemática de los enfoques epistemológicos en un marco histórico. En vista a ello, el artículo hace foco en las problemáticas y enfoques para tratar las cuestiones de género y sexualidad en el aula, que trascienden el campo de la salud y la perspectiva biologicista, a diferencia de lo que ocurría en una primera etapa de implementación de la ESI.

Finalmente, el artículo de Erivaldo Pereira do Nascimento y Laurênia Souto Sales, que cierra el dossier, investiga las marcas de subjetividad e intersubjetividad presentes en el cuaderno pedagógico, un género producido por estudiantes de maestría en el ámbito del Programa de Maestría Profesional en Letras, en Brasil. Se trata de un producto de investigaciones intervencionistas desarrolladas por profesionales de la docencia y la investigación en sus aulas y está destinado a docentes de lengua portuguesa de educación básica, especialmente en escuelas públicas. La pretensión del paper es analizar la presencia de la (inter)subjetividad en ese novedoso género pedagógico, observando cómo cada estudiante de maestría se constituye en docente e investigador, al interactuar con sus pares y orientar el proceso de enseñanza. Luego de caracterizar el cuaderno pedagógico como género pedagógico-escolar, el trabajo pone el foco en ciertas marcas lingüístico-discursivas recurrentes que revelan la presencia del hablante y del interlocutor. A lo largo de un minucioso análisis, explica que tales elecciones no solo construyen el estilo lingüístico del género, sino que además refuerzan el carácter colaborativo y dialógico del material, basado en el respeto a la autonomía docente. En este sentido, el cuaderno pedagógico se configura también como un espacio para la constitución del docente como sujeto autor, investigador y mediador. Por otro lado, el análisis revela marcas de subjetividad e intersubjetividad que evidencian cómo los sujetos-hablantes de los cuadernos pedagógicos se posicionan en relación con sus pares y con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las conclusiones señalan, entre otros aspectos, que esta presencia subjetiva manifiesta las preocupaciones y posiciones sociales y políticas de sus redactores, lo que le da al material un carácter situado. Tal postura refuerza la idea de que este tipo de cuaderno no se limita a brindar orientaciones técnicas, sino que constituye un diálogo reflexivo, en el que docentesinvestigadores e investigadoras engloban conocimientos, experiencias y prácticas y logran promover una recontextualización de las propuestas en el ámbito escolar.