1. Introducción

En este trabajo estudiamos en un nivel microsintáctico la variación {a-con} en el contexto de en relación, es decir, de las tradicionalmente llamadas locuciones preposicionales o prepositivas, en un corpus conformado por emisores variantes especializados en las ciencias del lenguaje. Se trata de los Volúmenes Temáticos de la Sociedad Argentina de Lingüística, series 2012-2014,1 organización que desde fines del año 2016 se reconoce como Sociedad Argentina de Estudios Lingüísticos.

Entendemos la variación lingüística como un fenómeno que sucede cuando un emisor alude al mismo referente de dos maneras distintas (Martínez, Speranza & Fernández 2009), esto es, cuando alterna diferentes formas lingüísticas con la finalidad de crear un mensaje equivalente (Martínez & Speranza 2009).

El uso variante señalado no se encuentra estigmatizado, pero diferentes obras lingüístico-gramaticales se pronuncian sobre la incorrección de la combinación en relación a y señalan la preferencia normativa por el uso de en relación con u otras locuciones afines. A partir de esta situación, consideramos nuestro corpus sumamente interesante, ya que al tratarse de producciones de especialistas sobre el lenguaje, serían esperables solo aquellos usos “correctos” de la lengua. Sin embargo, hemos comprobado que la forma considerada “incorrecta” también aparece.

En términos generales, el interrogante guía de este trabajo es: ¿por qué varía el uso de en relación {con-a}? Específicamente, ¿cuál es el significado de cada forma?, ¿cuál es el aporte de significado de cada una al mensaje que se transmite? Estos interrogantes se encuentran estrechamente relacionados con la hipótesis general de que cada forma tiene un significado básico y constante que le aporta, al mismo tiempo, un significado diferente al mensaje que se quiere transmitir. En otras palabras, la variación {a-con} no responde a la sinonimia.

El marco teórico-metodológico de nuestra investigación se conforma a partir de la Escuela Lingüística de Columbia, con una metodología cualitativa observacional, a través de la interpretación contrastiva de pares mínimos, y cuantitativa mediante las pruebas estadísticas odds ratio y chi square.

2. Problema, corpus e hipótesis de significado

El siguiente par mínimo muestra el uso variante de las formas en estudio por un mismo emisor.

- (1)

- a. Los juicios positivos en relación a los Resultados se relacionan frecuentemente con su IMPORTANCIA general (importante, trascendente, de singular importancia) y especialmente su relevancia histórica, lo que podríamos llamar la escala de la “PIONERIDAD”, mediante expresiones como: por primera vez, hito fundamental, hito vital, hito difícil de igualar, revolucionario (vol. 3, 5, 48).2

- b. Las actitudes positivas activan parámetros que construyen el valor de la ciencia como actividad social, como el de IMPORTANCIA en relación a los procedimientos, el campo de estudio y los resultados, y los parámetros de EFECTIVIDAD y ACCESIBILIDAD para las aplicaciones. También se observan marcas de evaluación positiva en los parámetros de PRECISIÓN y CONFIABILIDAD en relación con los procedimientos y en el parámetro de ESPERABILIDAD para los resultados, que enfatizan la solidez y rigurosidad de la actividad científica (vol. 3, 5, 51).

El ejemplo (1) nos permite, en primer lugar, ilustrar el uso alternante {a-con} en el contexto de en relación, así como nuestro problema de investigación: cuál es el significado que cada una de las formas variantes en estudio le aporta al mensaje. Partimos del presupuesto teórico que afirma que cada forma lingüística tiene en la lengua solo un significado básico y que puede ser abstracto, un significado monosémico y real que se diferencia de los significados construidos por los efectos del mensaje. En tal sentido, postulamos el significado básico de a como locatividad dirigida (y continua) hacia una meta o fin, en consonancia con los aportes de Company Company y Flores Dávila (2014), quienes proponen como significado: locatividad directiva télica hacia una meta. Por su parte, el significado de con es circunstancia de asistencia inmediata, de acuerdo con los aportes de Martínez (2014), en español, y Diver (1995) y Huffman (2001), en el inglés, quienes proponen el significado: circunstancia asistida (Giammarini 2017).

En segundo lugar, el ejemplo (1) habilita la delimitación del dominio de nuestra variación a partir de identificarla en aquellos mensajes que poseen equivalencia referencial, en otras palabras, cuando sucede un uso perifrástico y aparece estrictamente la combinación en relación e, inmediatamente después, una de las dos formas en estudio. Asimismo, se considerarán los elementos relacionados, esto implica el contexto anterior y posterior a la aparición. Cabe destacar que taxativamente trabajaremos los casos en los que un mismo emisor explota el uso variante, lo que habilita el estudio de la variación en dos niveles: intrahablante e interhablante.

En tercer lugar, a partir de la ejemplificación y la combinación de todo lo anteriormente dicho, postulamos nuestra hipótesis de investigación (Giammarini 2017):

- La forma a, en el contexto posterior a en relación, señalará una dirección (temática) a partir de la introducción de un elemento o más que serán retomados contiguamente; así, lo introducido (la meta) formará parte del evento siguiente.

- La forma con, en el contexto posterior a en relación, introducirá un elemento que no será retomado (temáticamente), al menos en lo inmediato; por esta razón, predecimos que la relación que establece entre los elementos será de asistencia inmediata entre ellos, sin una manifiesta progresión temática adyacente.

Es necesario destacar que si consideramos los axiomas de investigación de nuestro marco teórico optado, las hipótesis propuestas no deben partir de su-puestos teóricos previos, sino de las orientaciones observadas en los usos (Diver 1995, 2012). Se trata de descubrir qué contexto pragmático favorece qué forma lingüística; en efecto, resulta insoslayable el análisis del contenido semántico de las formas lingüísticas y la sensibilidad para ver el valor en los diferentes contex-tos de aparición (García 1995:71). La variación se entiende como una correlación motivada de un continuo cualitativo (el contexto) con un continuo cuantitativo (frecuencia relativa de aparición de las variantes), y los parámetros del análisis son motivados por el investigador en función de los datos obtenidos de los contextos en los que las formas aparecen (García 1998).

Vale aclarar que utilizamos en la hipótesis los términos tema o progresión temática (Halliday 2014) para abordar aquello sobre “lo que se trata” o al menos “una de las cosas sobre las que trata” el fragmento en el que aparece la forma en estudio. El tema se relaciona, en consecuencia, con aquella forma lingüística que recubre un significado mayor o participa en la construcción de ese significado, y se reconoce por su injerencia en el contexto inmediato a partir de su reiteración, desglose, descripción, expansión, explicación u otros mecanismos asociados que indiquen su continuidad. Consideramos la definición de Halliday (2014:89): “The Theme is the element that serves as the point of departure of the message; it is that which locates and orients the clause within its context”. Sin embargo, nuestra hipótesis coincide parcialmente con la propuesta de la corriente sistémico-funcional, porque si bien entendemos que se trata del punto de partida del mensaje, que guía la interacción temática hasta que finaliza su promoción, y reconocemos el favorecimiento de su posición inicial, no la consideramos como su ubicación exclusiva y determinante, porque no basta para brindar explicaciones para todas las posibles estrategias explotadas por los usuarios. No obstante, esta discusión corresponde a otros ámbitos (por ejemplo, a la lingüística textual) y excede el presente artículo.

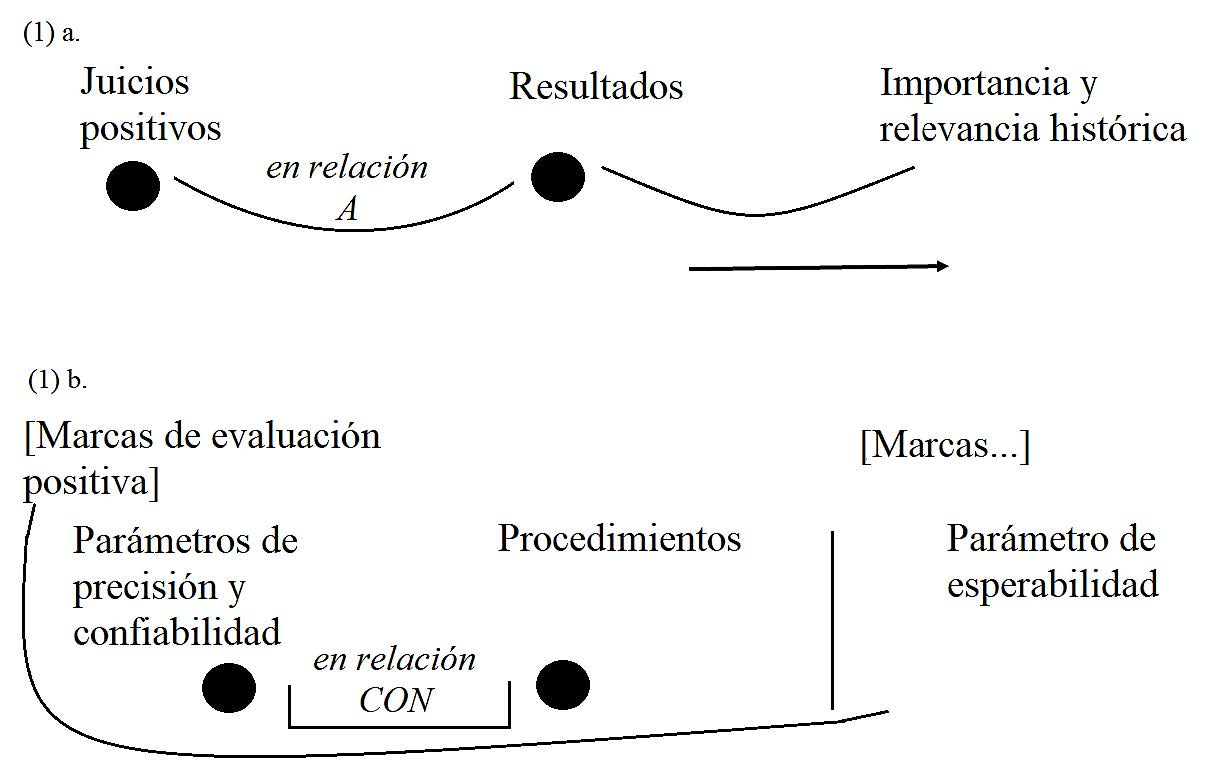

La figura 1 nos permite vincular e ilustrar todo lo anterior con nuestra hipótesis y el ejemplo (1) de par mínimo.

Figura 1. Hipótesis de investigación y par mínimo

En la Figura 1, los círculos negros representan los elementos inmediatamente relacionados por las formas en estudio, anterior y posterior. Por un lado, en la representación del ejemplo (1a), podemos observar que la habilidad del elemento para favorecer la continuidad temática está dada por la sucesión de líneas ondeantes y una línea recta que expresa dirección. Si consideramos el ejemplo citado, observamos que en relación a se encarga de la unión entre los juicios positivos y los resultados, y es esta dupla la que condiciona temáticamente el fragmento seleccionado. Es decir, el elemento introducido por a se retoma condicionando la información del resto del fragmento.

Por otro lado, en la representación del ejemplo (1b), la relación entre los elementos vinculados por la forma en estudio es acotada, breve, y se ilustra a través del corchete horizontal que relaciona los círculos. Asimismo, la línea recta posterior es la que con mayor claridad indica el corte, lo circunstancial de la relación establecida. En el ejemplo, las marcas de evaluación positiva constituyen el elemento que condiciona temáticamente el fragmento, pero la relación que establece con vincula solamente los parámetros de precisión y confiabilidad con los procedimientos y, luego de esta asociación, se consideran nuevamente las marcas de evaluación positiva en otro parámetro, el de esperabilidad.

En efecto, a partir de la figura, nuestra hipótesis y el par mínimo, sostenemos que a aparecerá con posterioridad a en relación cuando el emisor variante necesite introducir una idea-meta que posea continuidad o incidencia temática, al menos en el fragmento discursivo. Con, por su parte, será utilizada cuando el emisor variante desee establecer una relación entre uno o más elementos de forma prácticamente apositiva, sin ostentar continuidad temática inmediata.

3. Encuadre teórico-metodológico y estado de la cuestión

La perspectiva teórico-metodológica que adoptamos en esta investigación corresponde a la Escuela Lingüística de Columbia. Es una teoría funcional-cognitiva centrada en explicar por qué los usuarios de la lengua producen determinadas emisiones. En tal sentido, inicialmente observamos el uso de la lengua, las frecuencias de uso de las formas lingüísticas en estudio y las orientaciones posibles para explicarlas; a partir de allí, proponemos las hipótesis de significado que deben ser contrastadas a través de diversas variables propuestas (que pueden o no ser lingüísticas), validadas cualitativa y cuantitativamente (Butler & Gonzálvez-García 2014). Para esta perspectiva de estudio, la tarea del análisis lingüístico es descubrir el significado y la función de la estructura de la lengua a partir de la combinación entre ocurrencia de uso y sentido (Diver 1995, 2012).

Desde este marco teórico-metodológico, intentamos no partir de apriorismos, sino de la observación de uso y, desde allí comprender cuáles son las motivaciones del mismo, esto es, consideramos que las formas lingüísticas se encuentran contextual, semántica y pragmáticamente motivadas, y partimos del hecho de que el propósito comunicativo es lo más característico de nuestro lenguaje (Martínez 2009, Speranza 2014). En consecuencia, debemos distinguir el significado monosémico de la forma lingüística y los significados asociados al mensaje. La variación es significativa, no libre, y los elementos variantes responden a significados diferentes; esto implica la no consideración de la sinonimia (De Jonge 1993).

3.1. Sobre las preposiciones

Las preposiciones ostentan diversos criterios de abordaje, de acuerdo con la perspectiva de estudio que quiera adoptarse. Entre ellos, destacamos:

a. Funcional-gramatical. Las preposiciones son las encargadas de establecer relaciones (Company Company & Flores Dávila 2014) de subordinación o depen-dencia entre dos componentes (López 1970, Cifuentes Honrubia 2003, Moliner 2012), o una relación entre la palabra y el término (Di Tullio 2010), o entre las palabras y las oraciones (Martínez Celdrán 1998). En este sentido, las preposi-ciones se categorizan vinculadas a otro tipo de palabra. Es así como la función de “relacionar” demostraría una carencia de autonomía (Cifuentes Honrubia 2003, Moliner 2012).

Este criterio también refiere a cuestiones de la teoría tradicional de la sintaxis y en tal sentido, por ejemplo, se define a la preposición a como introductora del complemento directo, antepuesta al complemento indirecto, y a con como introductora de complementos que indican contenido.

b. Morfológico. Las preposiciones se caracterizan por su invariabilidad (López 1970, Martínez Celdrán 1998, Pavón Lucero 1999, RAE 2009, Di Tullio 2010, García Negroni 2011, Moliner 2012, Company Company & Flores Dávila 2014), por ser generalmente átonas (RAE 2009, Moliner 2012) y por formar parte de una clase de palabra de inventario cerrado (Martínez Celdrán 1998, RAE 2009, Di Tullio 2010).

c. Semántico. Distinguimos dos formas de abordaje: por un lado, algunos autores consideran que los significados de las preposiciones son múltiples por uso o contexto (Bruyne 1999, RAE 2009, Di Tullio 2010, García Negroni 2011, Moliner 2012). Este aspecto se vincula con clasificaciones clásicas que proponen preposiciones con significados plenos, semiplenos y vacíos; esto último ocurre cuando funcionan como marcas estructurales (Di Tullio 2010, García Negroni 2011). Por otro lado, una segunda postura, con la cual acordamos, sostiene que las preposiciones poseen un significado único, básico y constante (López 1970, Company Company & Flores Dávila 2014, Martínez 2014), que se mantiene incluso cuando suceden diversos usos contextuales.

Dado nuestro problema de investigación, el último criterio es el que más nos interesa. De acuerdo con su primera propuesta de abordaje, entre los significados recurrentes de uso o contextuales de a señalamos: dirección o término, localización, situación de algo o alguien, modo o móvil de una acción, distribución, reparto, forma, disposición, simultaneidad, finalidad, en ocasiones introductora de complemento directo antepuesta al complemento indirecto, distancia, valor condicional cuando está antepuesta a un infinitivo, aspecto de valoración ante un adjetivo calificativo, entre otros (RAE 2009, García Negroni 2011, Moliner 2012). Entre los significados de uso o contextuales de con encontramos: medio o instrumento con lo que se consigue algo, aportación, concurrencia, compañía, concesión, contraposición, colaboración, reciprocidad, causa o causal, contenido o adherencia, introductor de complementos, antepuesto al infinitivo tiene valor concesivo o adversativo, entre otros (Bruyne 1999, RAE 2009, García Negroni 2011, Moliner 2012).

Tal como podemos observar, distintas obras proponen significados diferentes para las formas en estudio, basados en el contexto en el que pueden aparecer y/o en sus funciones sintáctico-gramaticales. Desde nuestra postura teórica no los negamos, pero sostenemos que cada forma lingüística tiene un significado básico, real y constante. En este sentido, en la segunda postura, adscribimos a lo señalado por Company Company y Flores Dávila (2014), quienes afirman que el significado básico de a es locativo directivo télico hacia una meta y a Martínez (2014), quien propone el de con como circunstancia asistida. En efecto, los significados contextuales pueden ser diversos, pero todos ellos se encuentran en estrecha vinculación con el significado básico.

3.2. Sobre las locuciones prepositivas o preposicionales

Las locuciones prepositivas o preposicionales se definen generalmente por su composición, es decir, por ser una expresión con una forma (relativamente) estable, utilizada como una pieza que posee el comportamiento de la categoría que le da nombre, en este caso, el de la preposición. Esquemáticamente pueden ostentar diversas combinaciones, pero la más productiva es la de preposición-sustantivo-preposición (RAE 2009), esquema que coincide con el de nuestra investigación: en relación {a-con}.

Asimismo, con respecto a la estructura, diferentes obras lingüístico-gramaticales señalan la dificultad del análisis de las locuciones en el español por la semilexicalización presente en ellas. Esta característica torna dificultoso el otorgamiento de un lugar en las categorías y el sistema gramatical, porque no forman parte de la sintaxis libre, pero su variación ha ocasionado que no constituyan un tema sistemáticamente estudiado (RAE 2009:2278).

Si bien en este trabajo no abordaremos el tema de la estabilidad estructural de las locuciones, consideramos necesario destacar que diferentes estudiosos han catalogado a las locuciones en estudio de diferentes formas. Por ejemplo, Moliner (2012) sostiene que en relación con es una locución que no permite ni determinantes, ni complementos. Semejante es la postura de Pavón Lucero (1999), quien afirma que en relación {a-con} posee una gramaticalización o lexicalización fuerte, es decir, el nombre no da lugar a un sintagma nominal, está fijada e internamente cohesionada, con el comportamiento de una preposición. Diferente es el abordaje de Di Tullio (2010), quien considera que en relación con admite posesivos y, en consecuencia, el nombre admite ser modificado por un adjetivo, es productivo. La RAE (2009), por su parte, propone que las locuciones que tienen en su estructura el nombre relación forman locuciones de naturaleza semilexicalizada. Los datos recogidos en nuestro corpus validan la semilexicalización de la locución en estudio.3

Otro criterio considerado cuando se estudian las locuciones es su corrección e incorrección en el uso. Trabajos como los de Pavón Lucero (1999) y Cifuentes Honrubia (2003) no se pronuncian sobre la corrección o incorrección de en relación {a-con}. Pero la RAE (2005, 2009), García Negroni (2011), Moliner (2012), Zorrilla (2014), indican que en relación con es la locución aceptada por su corrección, mientras que debe evitarse en relación a.

Por último registramos que, en el estudio de las locuciones prepositivas, el significado ocupa un lugar relevante. Sin embargo, este se aborda a través de su semejanza con otras formas lingüísticas, por cuestiones de sinonimia o por el valor que pueden tener en la función sintáctica. Así lo proponen Cifuentes Honrubia (2003), RAE (2009), García Negroni (2011) y Moliner (2012). A modo de ejemplo: en relación con posee valor introductorio y un significado equivalente a en comparación con, a propósito de, con relación a, con respecto a y sobre.

4. Análisis de los datos

Tal como hemos establecido, el corpus de análisis lo constituyen los veintidós Volúmenes Temáticos de la Sociedad Argentina de Lingüística, series 2012-2014. Las publicaciones cuentan con tres editores generales y conforman una colección que recopila, a partir de una selección de ponencias presentadas en el XIII Congreso de la SAL, en el año 2012, con sede en Potrero de los Funes (San Luis), artículos de especialistas en el área de las ciencias del lenguaje. Cabe destacar que cada volumen publicado tiene, a su vez, sus propios editores. Se trata de textos especializados porque refieren a temáticas de un campo de especialidad, y responden a convenciones y tradiciones retóricas propias (Ciapuscio & Kuguel 2002).

En nuestro corpus registramos 405 usos de las formas en estudio, distribuidos tal como lo muestra el Cuadro 1.

| con | a | Total | |

|---|---|---|---|

| Vol. 1 | 14 | 1 | 15 |

| Vol. 2 | 14 | 1 | 15 |

| Vol. 3 | 19 | 13 | 32 |

| Vol. 4 | 14 | 1 | 15 |

| Vol. 5 | 6 | 14 | 20 |

| Vol. 6 | 12 | 0 | 12 |

| Vol. 7 | 8 | 8 | 16 |

| Vol. 8 | 17 | 0 | 17 |

| Vol. 9 | 23 | 5 | 28 |

| Vol. 10 | 14 | 5 | 19 |

| Vol. 11 | 0 | 0 | 0 |

| Vol. 12 | 5 | 6 | 11 |

| Vol. 13 | 26 | 4 | 30 |

| Vol. 14 | 20 | 15 | 35 |

| Vol. 15 | 6 | 18 | 24 |

| Vol. 16 | 17 | 2 | 19 |

| Vol. 17 | 10 | 0 | 10 |

| Vol. 18 | 19 | 0 | 19 |

| Vol. 19 | 22 | 6 | 28 |

| Vol. 20 | 22 | 1 | 23 |

| Vol. 21 | 3 | 4 | 7 |

| Vol. 22 | 10 | 0 | 10 |

| Totales | 301 | 104 | 405 |

Cuadro 1. Frecuencia de uso de en relación {a-con} en la totalidad del corpus de análisis

El Cuadro 1 nos permite apreciar la distribución desigual en la aparición de a y con en el contexto de en relación. Esta última preposición registra mayores apariciones. El volumen 11 es el único que no presenta ninguna de las preposiciones en el contexto en estudio; los restantes poseen siempre usos de en relación con y no sucede lo mismo con en en relación a, combinación ausente en los volúmenes 6, 8, 17, 18 y 22.

La preferencia de uso de en relación con (301 usos) podría explicarse en la normativa lingüística. Tal como hemos referenciado, diversas obras lingüístico-gramaticales (RAE 2009, García Negroni 2011, Moliner 2012, Zorrilla 2014) se pronuncian sobre la incorrección de la forma en en relación a. Esta registra un total de 104 apariciones y, en esta dirección, resulta interesante el aporte de Company Company y Flores Dávila (2014), quienes proponen una explicación posible al bajo uso y a la estigmatización de a en el contexto de en relación: la atribuyen a la relativa novedad de alternancia entre con y a que provoca, tal como lo sostenemos en nuestra hipótesis, un cambio en las significaciones de las locuciones en cuestión.

En consonancia con los autores anteriores, registramos el estudio de Polakof Olivera (2011), quien coteja la normativa dictada por la RAE con usos reales de la lengua. Centrada en las locuciones preposicionales, compara cuantitativamente diferentes apariciones en dos corpus: Corpus Diacrónico del Español (CORDE) y Corpus de Referencia del Español Actual (CREA). A los fines de nuestra investigación, referenciaremos los resultados sobre nuestras formas en estudio en el CREA, ya que considera los usos del Río de La Plata. En este corpus se registran 690 usos de en relación con y 274 de en relación a; si bien la combinación normativamente correcta posee mayor cantidad de usos, la segunda combinación se encuentra en expansión. Estos datos resultan interesantes, ya que cuando depuramos nuestro corpus de análisis, es decir, cuando consideramos solo aquellos emisores que explotan el uso variante de las formas, los valores no se corresponden con los del Cuadro 1. A partir de una revisión por capítulos de cada uno de los volúmenes, obtuvimos los datos representados en el Cuadro 2.

| Número de volumen | Número de capítulo | Número de autores variantes | En relación | Total de formas por volumen | |

|---|---|---|---|---|---|

| con | a | ||||

| 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |

| 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 |

| 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |

| 5 | 1 | 2 | 5 | ||

| 9 | 4 | 2 | 3 | ||

| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |

| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |

| 1 | 1 | 2 | 5 | ||

| 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |

| 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 |

| 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |

| 8 | 1 | 1 | 1 | ||

| 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |

| 14 | 2 | 2 | 1 | 15 | 16 |

| 15 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |

| 19 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |

| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |

| 21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |

| Totales generales | 30 | 27 | 48 | 75 | |

Cuadro 2. Frecuencia de uso de en relación {a-con} por emisores variantes (Giammarini 2017)

El cambio entre los Cuadros 1 y 2 sucede cuando nos ajustamos estrictamente a una variación intrahablante e interhablante y, de acuerdo con ello, depuramos los datos y observamos que en relación a posee mayor frecuencia de uso que en relación con. Mientras que en el Cuadro 1 los porcentajes de frecuencia de uso son 74% para en relación con y 26% para en relación a; en el Cuadro 2 son 36% y 64%, respectivamente. Esto significaría que cuando se explota el uso variante, predomina la combinación de formas “no ajustada” a la norma. En otros términos, la variación y la utilización de a en el contexto de en relación se encuentran en expansión.

En nuestra hipótesis sostenemos que cada combinación de formas le aporta un significado diferente al mensaje, además de que cada forma lingüística en estudio tiene un significado único y básico; para testear nuestra hipótesis, de acuerdo con las orientaciones observadas, proponemos dos variables independientes: (a) características del elemento introducido por a y con, y (b) posición con respecto del proceso verbal.

4.1. Variable independiente (a). Características del elemento introducido por a y con

De acuerdo con nuestra hipótesis de investigación, a favorece la continuidad temática del elemento introducido, mientras que con introduce un elemento no retomado en lo inmediato; esto se justifica en el significado básico de las formas en estudio: por un lado, locatividad dirigida y continua hacia una meta o fin y, por otro, circunstancia de asistencia inmediata. Predecimos que una interpretación del elemento inmediato introducido por la forma en estudio nos permitirá testear la anterior hipótesis.

En efecto, el factor “características del elemento introducido” se analiza a través de un concepto semejante al de red semántica (Houdé et al. 2003:379), que nos permitirá determinar la incidencia del elemento introducido en el fragmento discursivo. Esto es, si se trata de un elemento generalizador o abarcador que tenga injerencia en el fragmento, ya sea por su reiteración, descripción, expansión, entre otros mecanismos similares, o si se trata de un elemento más específico o puntual, sin mayor relevancia de vinculación con los lexemas lindantes. Observemos el siguiente par mínimo:

- (2)

- a. Estos diarios son parte de un corpus mayor recopilado para el estudio de la cognición en estudiantes de profesorado en tres momentos: antes, durante y después de realizar las prácticas de la enseñanza. En ellos, siete estudiantes reflexionan sobre sus mayores inquietudes y/o preocupaciones con respecto a la práctica docente pre-profesional. Se ha reportado que los estudiantes perciben una falta de articulación entre la teoría y práctica (Wubbles 1992) y creencias que entran en conflicto (Block 1996). Un estudio previo realizado en la UNC muestra que los participantes no conciben al practicum de forma negativa (en relación con la planificación y el impacto de la experiencia) antes de realizarlo, pero sí después (Helale, Requena y San Martín 2010). Explorar las preocupaciones de los estudiantes al comenzar esta etapa puede proporcionar informa-ción relevante para la evaluación formativa del proceso de prácticas pre-profesionales (vol. 3, 9, 53).

- b. Tanto los datos de (20) como los de (21) muestran contextos en los que el complemento siempre implica un beneficio o una consecuencia positiva para el sujeto y en los que la diferencia crucial con conseguir pareciera estar en el carácter no intencional del evento. Por otro lado, en relación a la ausencia del determinante, ni en (20b) ni en (21) es posible hacer una lectura de pegar como un verbo de posesión; el viaje o el asado no pasan a ser posesión del sujeto y, por ende, no pueden cumplir el rol estereotipador que sí pueden tener laburo o novia en (16), por ejemplo. En consecuencia, consideramos que lo que se pone en evidencia aquí es la productividad que tiene el recurso a construcciones sin determinante en el lenguaje juvenil rioplatense (vol. 13, 5, 225).

En (2a), los elementos introducidos por con son la planificación y el impacto de la experiencia, el conjunto se encuentra entre los signos de puntuación paréntesis, lo que demostraría desde el inicio que se trata de una acotación, en otras palabras, una aparición acotada, sin continuidad; una aclaración que no es retomada, al menos, en lo inmediato. De acuerdo con la información que ofrece el fragmento, notamos que lo principal son los diarios que escriben estudiantes en una instancia de prácticas preprofesionales. En (2b), el elemento introducido es la ausencia de determinantes, cuestión que recubre, como concepto general, lo que sucede en diversos ejemplos que las autoras referencian –que no están transcriptos en el fragmento citado, solo referenciados por números–, y se termina estableciendo una relación entre la ausencia de determinantes y el recurso verbal en estudio.

A partir de lo anterior, podemos establecer los siguientes valores para nuestra variable independiente: a introducirá uno o más elementos con un valor más generalizador o totalizador, con mayor relevancia en el fragmento discursivo que lo introducido por con; con, en cambio, habilitará el ingreso de elementos con valores más puntuales o específicos. Previo al testeo cuantitativo de la predicción, consideremos otro par mínimo para su interpretación cualitativa:

- (3)

- a. De esta manera, postulamos que las decisiones tomadas por el hablante en los casos analizados estarían relacionadas con dos motivos:

- 1) razones semánticas: referidas a significar una clase de dativo que representaría un beneficiario afectado por el evento verbal en grado mayor en relación con otros tipos de beneficiarios, convirtiéndolo en un benefactivo afectado y modificado en su entidad. Su objeto puede entenderse como asimilable a un objeto inalienable, a partir de un movimiento metonímico.

- 2) razones pragmáticas y discursivas (vol. 4, 1, 68).

- b. En tal sentido, nos parece interesante –sin adentrarnos en la discusión sobre el concepto de representación– señalar que en nuestro trabajo empleamos los aportes teóricos de Moscovici (1979, 1986), Banchs (1984), Jodelet (1986) y Ursua (1987) en relación a los estudios sobre representaciones.

En relación a esto mismo, apuntaremos brevemente que:

La noción de representación social nos sitúa en el punto donde se intersectan lo psicológico y lo social (vol. 14, 2, 243).

El fragmento del ejemplo (3a) aborda razones sobre las decisiones tomadas por el hablante en casos que analizan las autoras en su artículo. En la primera de esas razones se encuentra la forma en estudio con que habilita un elemento puntual que permite establecer una relación acotada y breve entre el beneficiario afectado por el evento verbal con otros tipos de beneficiarios. Si bien en primera instancia el elemento introducido asemeja ser general o abarcador, en realidad no lo es, porque no tiene mayor incidencia en el contexto de aparición, es decir, no es retomado o expandido, lo que apoya el significado básico de con: circunstancia de asistencia inmediata. Diferente es lo que sucede en el ejemplo (3b), en relación a introduce un elemento totalizador: esto mismo, que remite al concepto principal que se está abordando en todo el fragmento discursivo: representación. Se trata de una introducción que engloba y recubre al elemento más recurrido que es la noción representación y estudios sobre esta.

Los ejemplos presentados favorecen nuestra hipótesis y predicción, en consecuencia, validamos nuestros datos a través de las pruebas estadísticas en el Cuadro 3.

| a | con | Totales | |

|---|---|---|---|

| + generalizador o abarcador | 45 (90%) | 5 (10%) | 50 (100%) |

| + puntual o específico | 3 (12%) | 22 (88%) | 25 (100%) |

| Totales | 48 | 27 | 75 |

o.r.:66x2=44,0104 df=1, p<.01

Cuadro 3. Valores de la variable independiente características del elemento introducido por a y con

Tal como se puede observar, los resultados del Cuadro 3 resultan a favor de nuestra hipótesis planteada, confirman nuestras predicciones. Esto implica que a introduce elementos con la característica de ser más generales y abarcadores que los introducidos por con, que son más puntuales, específicos y/o acotados.

4.2. Variable independiente (b). Posición de la forma en estudio con respecto del proceso verbal

La organización del discurso tiene relevancia en el favorecimiento de la continuidad temática o no del elemento introducido por nuestras formas en estudio. Consideramos que la aparición de la tradicionalmente llamada locución prepositiva en una posición anterior al proceso verbal favorece el énfasis sobre el elemento introducido por la preposición. Esto significa que la aparición en posición precedente al proceso reviste a lo introducido un mayor protagonismo en el fragmento discursivo –similar a una posición temática inicial (Charaudeau & Maingeneau 2005: 271)– que su aparición posterior, que habilita una posición secundaria. En este sentido, nuestra predicción es que en relación a aparecerá en una posición previa al proceso verbal, mientras que en relación con se encontrará posterior al proceso. En efecto, los valores de la segunda variable independiente son: anterior al proceso verbal y posterior al proceso verbal.

Si bien la predicción de la variable se cumple en todos los ejemplos presentados hasta ahora (1), (2) y (3); observemos el siguiente par mínimo:

- (4)

- a. En relación a los tiempos de respuesta, los resultados obtenidos mostraron latencias menores al comprobar la aceptabilidad de la concordancia en singular: 2365,03 ms. frente a 2587,72 ms (Figura 8-2) (vol. 2, 8, 25).

- b. En términos de procesamiento, los hablantes del español rioplatense presentan una marcada preferencia para aceptar la concordancia en singular. Esta preferencia lingüística se vio también afirmada por los tiempos de respuesta encontrados. Es decir, una representación estructural más simple implica un menor tiempo de respuesta, lo que favorece la interpretación de las distintas concordancias en relación con representaciones sintácticas diferentes, y no por cuestiones puramente estilísticas y prescriptivas (vol. 2, 8, 26).

En (4a), observamos que en relación a abre el párrafo, es decir, se encuentra anterior al proceso verbal: mostraron, y en (4b), en relación con se ubica luego del proceso: favorece. Es decir, el par mínimo confirma nuestra predicción. El Cuadro 4 ilustra los resultados de las pruebas estadísticas sobre la segunda variable independiente.

| a | con | Totales | |

|---|---|---|---|

| Previo al proceso verbal | 25 (81%) | 6 (19%) | 31 (100%) |

| Posterior al proceso verbal | 23 (52%) | 21 (48%) | 44 (100%) |

| Totales | 48 | 27 | 75 |

o.r.:3,8x2 = 6,3542; df = 1; p <.05

Cuadro 4. Valores de la variable independiente posición de a y con con respecto del proceso verbal

Si bien en el caso de en relación a no encontramos una diferencia sustancial entre los valores, el cuadro nuevamente arroja resultados que favorecen nuestra hipótesis de investigación y predicción.

4.3. Consideración sobre los resultados de las variables independientes postuladas

El análisis cualitativo interpretativo y cuantitativo nos permitió determinar la adecuación de nuestra hipótesis de investigación y significado de las formas, en conjunto con nuestras predicciones. El Cuadro 5 ilustra los resultados generales.

| Forma en variación | Explicada por las dos variables independientes | Explicada por una de las variables independientes | Aparentes “contraejemplos” | Totales | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ocurrencias | % | Ocurrencias | % | Ocurrencias | % | ||

| a | 24 | 50% | 22 | 46% | 2 | 4% | 48 (100%) |

| con | 21 | 78% | 1 | 4% | 5 | 18% | 27 (100%) |

Cuadro 5. Resultados del análisis de los usos de emisores variantes de acuerdo con las variables postuladas

Tal como puede observarse, por un lado, la mayoría de los usos de en relación con fueron explicados por las dos variables independientes postuladas y solo un caso lo fue por una; por otro lado, prácticamente la mitad de los usos de en relación a se explicaron por dos variables y una cantidad similar, por una. Sin embargo, debemos señalar que encontramos algunos usos que parecen escapar a nuestra propuesta de abordaje: dos de en relación a y cinco de en relación con.

De acuerdo con nuestra postura teórico-metodológica, estos usos deben poder ser explicados (Speranza 2013). En efecto, los dos casos de en relación a se abordaron a partir de una contextualización mayor de su uso, desde la consideración del elemento introducido en la jerarquía semántica del subtítulo en donde se inscribe la locución en estudio (no solo en el contexto inmediato de aparición, sino en un contexto más abarcador), e íntimamente vinculado con la variable independiente (a) (ver 4.1). Los usos de en relación con se justificaron en tres oportunidades desde una mayor contextualización, como en los dos casos de en relación a recientemente señalados y, en las dos ocasiones restantes, a partir de contrastar pormenorizadamente con otros usos a manos del mismo emisor variante.

5. Consideraciones finales

A lo largo de este trabajo hemos podido mostrar que la variación en relación {a-con} es significativa, no libre, y que cada forma le aporta al mensaje que el emisor quiere transmitir un significado diferente, lo que justifica la alternancia. En este sentido, comprobamos que las formas en estudio se encuentran contextual, semántica y pragmáticamente motivadas, y que responden a nuestra hipótesis de investigación y significado. En efecto, los interrogantes propuestos fueron explicados a partir del análisis microsintáctico de los usos variantes registrados, desde el marco teórico-metodológico de la Escuela Lingüística de Columbia.

El significado básico de las formas en estudio es: a, locatividad dirigida y continua hacia una meta o fin, y con, circunstancia de asistencia inmediata. Nuestra hipótesis de significado al mensaje de cada una de las formas en el contexto de en relación es que a habilita la continuidad temática del elemento introducido y con introduce un elemento no retomado temáticamente, al menos en lo inmediato. Del entramado entre significados básicos e hipótesis de investigación, postulamos dos variables independientes: (a) características del elemento introducido por a y con, y (b) posición de la forma en estudio con respecto del proceso verbal, que resultaron satisfactorias para explicar nuestro problema.

Por último, resta señalar que, cuando se trata de emisores variantes, es decir, cuando explotan ambas formas, la combinación en relación a resulta ser más productiva que en relación con, a pesar de su “incorrección”.