1. Introducción 1

Este trabajo tratará la relación entre metaforema, neología semántica y representación lexicográfica a partir de un caso particularmente problemático para el análisis y la diccionarización, el verbo habitar, del que en las últimas décadas se vienen registrando usos novedosos en distintas variedades del español. Tales usos, de carácter metafórico, se remontan al menos a 1975, según el Corpus de referencia del español actual (CREA). A su vez, el verbo fue recogido por la base de datos de la red Antenas Neológicas por primera vez en 2019.2 La complejidad de habitar radica, por un lado, en que es una voz extremadamente frecuente en su sentido no neológico de ‘vivir en’. Pero, además, el verbo se emplea reiterada y frecuentemente de manera metafórica para nombrar procesos relativamente abstractos, muchos de ellos de difícil descripción. Los ejemplos (1)-(4) ilustran estos usos recurrentes que, como veremos, están atravesando un proceso de estabilización:

- (1) Es también activista lesbiana feminista, especialista en estudios de género y habita vínculos abiertos desde hace 6 años (Página 12, Argentina, 30/06/2019).

- (2) Ante la perspectiva psicosocial y médica que patologiza las identidades transgénero, las comunidades trans han encarnado y abogado por formas distintas de construir y habitar la sexualidad y el género (Psicoperspectivas, Chile, 2012).

- (3) La idea es pensar formas de hacer y habitar escuelas, formas que favorezcan condiciones de encuentro (Diario El Pueblo, Uruguay, 14/03/2019).

- (4) Estas ideas preconcebidas habitan los cuerpos de estas mujeres y los intoxican (https://www.museoreinasofia.es/actividades/pablo-rotemberg, España, 21/02/2017).

La neologicidad ha sido definida como la propiedad de un ítem léxico de ser nuevo, propiedad que se caracteriza por ser gradual, como plantean Sablayrolles (2006), Bouzidi (2010), Cañete y Freixa (2014) y Adelstein (2019), entre otros. Es un concepto central en los estudios de neología, en tanto contribuye a determinar si un ítem puede o no ser considerado un neologismo, así como su diccionaribilidad (Adelstein y Freixa, 2013; Freixa y Monterrubio, 2022). En Freixa (2022, p. 51) se propone el término proceso neológico para referirse al “conjunto de fenómenos que tienen lugar en torno a una palabra desde su primera aparición hasta su pleno establecimiento en el uso o, en su caso, hasta su desaparición”, proceso que implicaría cambios en tres niveles: lingüístico, cognitivo y social. En el nivel lingüístico o estructural, se produce la lexicalización, definida como el proceso formal que va desde que la palabra se crea hasta que se fija, tanto respecto de su sentido como de su forma. De manera paralela, en el nivel cognitivo se produce la hipostatización, es decir, la incorporación de la unidad lexicalizada al léxico mental de los hablantes. Este proceso es diferente según el neologismo sea un préstamo, un neologismo morfológico o un neologismo semántico, y —podríamos agregar— un neologismo semántico creado por metáfora evidenciaría diferencias frente a uno creado por metonimia. La información proporcionada por el cotexto y el contexto influye en el desarrollo del nuevo concepto. Por último, en el plano social se produce la institucionalización, es decir, la extensión del uso del neologismo en una comunidad y, generalmente, su incorporación en los diccionarios. Entonces, para determinar la neologicidad de una unidad es necesario examinar en qué etapa de estos subprocesos comprendidos en el proceso neológico se encuentra. Así, neologismos como ultraprocesado, preboda o escrolear se encontrarían en distintas etapas del proceso neológico: mientras que ultraprocesado, que no ha ingresado aún a diccionarios generales, es una unidad estable respecto de su forma e institucionalizada en cuanto a su frecuencia y distribución, preboda tiene una circulación restringida, y escrolear, además de ser un verbo empleado por un grupo limitado de hablantes, presenta variantes gráficas que dan cuenta de su inestabilidad (escrolear, scrollear, scrolear).

En el caso de la neología semántica, como ha destacado Adelstein (2019, 2022), determinar el grado de neologicidad de un uso —es decir, el surgimiento de un nuevo significado para una forma ya existente y su posterior difusión— resulta particularmente complejo dada la ausencia de marcas formales y la dificultad de distinguir significados, sentidos y variaciones de un sentido. En trabajos anteriores (Berri y Boschiroli, 2021, 2023), planteamos que la noción de norma, en el sentido propuesto por Patrick Hanks (2013) en la Teoría de las Normas y las Explotaciones (de aquí en más, TNE), puede considerarse como un criterio para medir la neologicidad en el caso de la neología semántica verbal, en tanto que el grado de frecuencia y estabilidad de un patrón combinatorio y su sentido asociado puede funcionar como evidencia de la etapa del proceso de lexicalización en la que se encuentra.

El presente trabajo se integra a dicha línea de investigación, que analiza la neologicidad de los neologismos semánticos verbales a partir de su comportamiento en corpus. En particular, nos interesa el paso entre el establecimiento de una norma, es decir, de patrones habituales asociados a un significado preciso, y las explotaciones aisladas, desviaciones únicas de esas normas para decir algo nuevo o de modo nuevo, en términos de Hanks. Este recorrido es de particular interés para la lexicografía, en tanto impacta en la diccionarización de neologismos, tanto en la incorporación de los neologismos a diccionarios generales como a diccionarios de neología. En esta línea, hemos propuesto que el contexto léxico-sintáctico de una voz puede considerarse como un parámetro para medir la neologicidad de los neologismos semánticos verbales desde un punto de vista estructural o lingüístico. No obstante, este enfoque resulta limitado para evaluar el proceso neológico respecto de los cambios en los niveles cognitivo y social. Para abordar la institucionalización e hipostatización de un neologismo verbal creado por metáfora, proponemos estudiar el fenómeno a partir de la categoría de metaforema, introducida por Cameron y Deignan (2006). Por metaforema se entiende una expresión no literal que, al conjugar fuerzas lingüísticas, semánticas, afectivas y pragmáticas, se constituye en foco de atención en el sistema discursivo y se manifiesta en el discurso como un paquete relativamente estable de patrones de uso (para una explicación más detallada, cfr. sección 2.1). Resulta así posible evaluar de una manera integral rasgos que hacen a la diccionarización de un neologismo semántico.

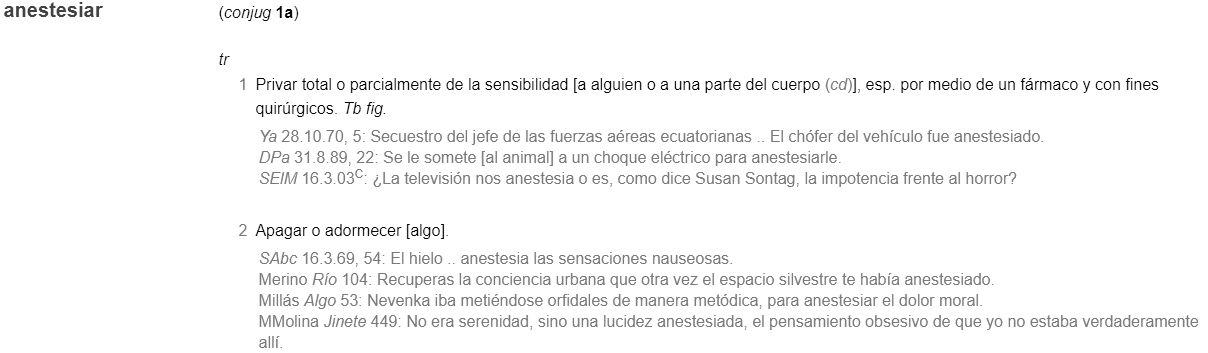

La dificultad para aislar y caracterizar los neologismos semánticos en relación con sus propiedades lingüísticas, sociales y cognitivas impacta negativamente en la diccionarización de estos usos, que tradicionalmente se encuentran subrepresentados en los diccionarios generales. Por un lado, la detección de usos neológicos es, por lo general, manual, por lo cual suelen quedar invisibilizados, aunque se encuentren muy extendidos. Por otro, la dificultad de identificar y distinguir sentidos hace que para resolver su inclusión en los diccionarios aún se recurra a la marca “figurado”, que equipara usos de muy diversa naturaleza. Un ejemplo de ello es el tratamiento de anestesiar en la tercera edición del Diccionario del español Actual (DEA). Como se observa en la Figura 1, tras la definición de la primera acepción, se indican usos metafóricos con la marca “Tb fig.”; sin embargo, el carácter metafórico de los usos registrados en la segunda acepción no aparece señalado:

Figura 1. anestesiar (DEA)

El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis de la neología semántica del verbo habitar articulando la noción de metaforema con categorías de la TNE, a fin de establecer los grados de neologicidad de usos que se apartan del literal, según los tres subprocesos implicados en el proceso neológico, esto es, el lingüístico, el cognitivo y el social. Tal análisis servirá de punto de partida para revisar críticamente su representación lexicográfica en los principales diccionarios de lengua del español, como ejemplo de la dificultad general de la diccionarización de neologismos semánticos que, a pesar de estar extendidos en el uso y estabilizados en su significado, continúan siendo neologismos solo desde un punto de vista lexicográfico.

En la siguiente sección explicaremos el concepto de metaforema (Cameron y Deignan, 2006) y las principales líneas de la TNE (Hanks, 2013). Luego expondremos la metodología seguida para este estudio. En la sección 3, presentaremos el análisis del neologismo en tanto metaforema; para el análisis de las restricciones lingüísticas, seguiremos el modelo de la TNE. En la sección 4, y a partir del análisis realizado en la sección anterior, ofreceremos una reseña crítica del tratamiento del verbo habitar en diversos diccionarios del español. Finalmente, esbozaremos las conclusiones y líneas futuras de trabajo.

2. Marco teórico y metodología

2.1. Metaforemas

Cameron y Deignan (2006) definen los metaforemas como “expresiones no literales que al conjugar fuerzas lingüísticas, semánticas, afectivas y pragmáticas se constituyen en foco de atención en el sistema discursivo y aparecen en el discurso como paquetes relativamente estables de patrones de uso” (p. 671, traducción de autoras). Los metaforemas se caracterizan por presentar saliencia discursiva, en tanto tienen un valor afectivo y/o evaluativo. A la vez, presentan tres tipos de restricciones, a) restricciones lingüísticas; b) restricciones conceptuales y c) restricciones pragmáticas, lo que permite caracterizarlos también según las dimensiones que abarca el proceso neológico, esto es, según los niveles estructural, cognitivo y social. Si bien las restricciones de los metaforemas no son completamente equivalentes a los niveles estructural, cognitivo y social postulados por Schmid (2008), de los que parte Freixa (2022), son dimensiones que pueden ponerse en paralelo; en particular, las restricciones de los metaforemas permiten precisar, para la neología semántica metafórica, aspectos de las dimensiones propuestas por Schmid. Así, en primer lugar, las restricciones lingüísticas de los metaforemas formarían parte esencial del nivel estructural, aunque habría otros aspectos que excederían al proceso, pero que no serían relevantes para la neología semántica, como la estabilización ortográfica. En segundo lugar, la dimensión cognitiva, como hemos afirmado, hace a la hipostatización de los conceptos, es decir, a la impresión subjetiva de que existe una clase de objetos denotada por una palabra; en los metaforemas, las restricciones conceptuales fijan el hecho de concebir una cosa en términos de otra, lo cual constituiría la base para la hipostatización del concepto metafórico. Por último, la dimensión socio-pragmática de Schmid abarca el grado de familiaridad que una comunidad lingüística experimenta respecto de una palabra; las restricciones pragmáticas de los metaforemas dan cuenta de la distribución de una palabra en distintos géneros textuales, a la vez que también capturan el matiz evaluativo que esa expresión tiene en determinada comunidad, lo cual expresa un esquema cultural compartido.

Un aspecto que vuelve relevante la noción de metaforema para el estudio del proceso neológico es el hecho de que pone en primer plano la función discursiva de la metáfora. Cameron y Deignan afirman que “la metáfora… se orienta a otras personas y está diseñada para cumplir un propósito discursivo” (p. 676). Una dimensión central de la dialógica de la metáfora es su uso para expresar afecto y actitud al mismo tiempo que expresa, en términos de Halliday y Hasan (1989), contenido o significado ideacional. Según las autoras, en un evento discursivo, el impacto acumulativo de las metáforas contribuye al “clima afectivo” de una interacción. En un plano más general, la utilización y reutilización de la metáfora en instancias dialógicas “lleva a la convencionalización de los juicios afectivos asociados a ella” (p. 676).

Cameron y Deignan ejemplifican el concepto de metaforema con metáforas nominales y verbales con distinto grado de estabilidad en el uso, que, desde la perspectiva adoptada aquí, constituirían neologismos semánticos con diverso grado de neologicidad. Así, estudian el caso de baggage en expresiones como emotional baggage (‘bagaje emocional’). A partir del análisis de la unidad léxica en corpus, concluyen que, en el plano lingüístico, el contexto léxico-gramatical tiende a fijarse en el patrón modificador + sustantivo (como en las expresiones emotional baggage, excess of bagagge, a lot of bagagge) y/o verbo + sustantivo (carry baggage, dump baggage, get rid of baggage). Como veremos más adelante, la TNE permite capturar tales restricciones lingüísticas a partir del análisis de unidades en corpus. En el plano conceptual, el metaforema asociado a baggage conjuga dos metáforas conceptuales: la vida es un viaje y las emociones / los sentimientos / la historia son una carga. Por último, en el plano pragmático, las expresiones que exhiben este uso metafórico de baggage tienen una clara carga evaluativa negativa. Por otra parte, también en el plano social, el metaforema circula en esferas específicas, en tanto es frecuente en el habla y en la prensa popular. A partir de estos datos, se plantea que el metaforema BAGGAGE constituye un paquete de patrones de usos lingüísticos, semánticos, pragmáticos y afectivos asociados a la palabra empleada como metáfora, que se encuentran en proceso de estabilización y está abierto a variación.

2.2. Teoría de las Normas y las Explotaciones

La TNE ha sido empleada en trabajos anteriores en los que la estabilidad de una norma se ha propuesto como un parámetro para medir la neologicidad de un neologismo semántico verbal (Berri y Boschiroli 2023, 2024). La TNE brinda herramientas metodológicas que permiten capturar las regularidades combinatorias que exhiben las voces en corpus y dar así cuenta de manera precisa de las restricciones lingüísticas de los metaforemas. Esta teoría propone que en la lengua existen dos sistemas de reglas interrelacionados. Un primer sistema está conformado por las normas, que son los modos en que las palabras se emplean de modo usual e idiomático. Una norma constituye un patrón de uso convencional —una estructura argumental en la que se especifican los tipos semánticos vinculados a cada argumento— que lleva asociado un significado. Además de los tipos semánticos, en las normas pueden especificarse sets léxicos, es decir, conjuntos de palabras que suelen ocupar una misma posición sintáctica, según Jezek y Hanks (2010). Las normas se determinan sobre la base del análisis de una unidad en corpus textuales, lo que permite observar regularidades sintagmáticas. Un grupo de usos similares con el mismo significado constituye evidencia para establecer un patrón de uso. Por definición, los patrones son recurrentes y constituyen conjuntos de probabilidades en contraste, no condiciones necesarias y suficientes. Una norma implica, por lo tanto, cierta regularidad sintagmática y semántica, más allá de que las normas puedan diferir en la especificidad de sus tipos semánticos y/o sets léxicos asociados. Por ejemplo, la norma de madurar es el patrón [[Fruto: {uva, tomate, higo, pera, baya…}madura]], asociado al significado de ‘Referido a un fruto, desarrollarse hasta el punto en que está en condiciones adecuadas para ser consumido.’

Un segundo sistema está conformado por las explotaciones de estas normas, que son modos dinámicos del lenguaje. Un hablante puede desviarse ocasionalmente de una norma, es decir, explotarla, para decir algo de modo nuevo o crear un significado novedoso. En general, esto ocurre porque los hablantes buscan producir cierto efecto retórico. El ejemplo (5) es un caso de explotación de la norma de madurar mencionada anteriormente, en el que lo que se madura no es un fruto, sino inversiones, al tiempo que el significado del verbo cambia:

- (5) Porque los proyectos de inversión que adhieran a este régimen de promoción no tendrán la obligación de ingresar los dólares de exportación a partir del tercer año, plazo mínimo en el cual se estima empieza a madurar las inversiones (Página 12, Argentina, 12/05/2024).

Estas explotaciones serían, en términos de Deignan (2005), metáforas innovadoras, aunque la tipología de Hanks incluye otras explotaciones diferentes de las metáforas, como las explotaciones de construcciones y las elipsis. Las normas poseen saliencia social, porque son frecuentes, convencionales y están extendidas en una comunidad. En cambio, precisamente porque son inusuales y no convencionales, las explotaciones tienen saliencia cognitiva.

El interés de la TNE para el estudio de la neologicidad radica en que, como se afirmó arriba, esta teoría contempla una dimensión diacrónica, dado que si una explotación se vuelve un patrón frecuente puede convertirse en una norma. Tal es el caso del segundo sentido de madurar, en coapariciones típicas como una persona madura, que inicialmente constituyó una metáfora novedosa, luego se extendió y se volvió frecuente, y finalmente se fijó como una norma estable, hoy recogida por los diccionarios. Atravesó así las diferentes etapas del proceso neológico, que culminaron con su incorporación a los principales diccionarios del español. Por supuesto, otras explotaciones permanecen como usos aislados.

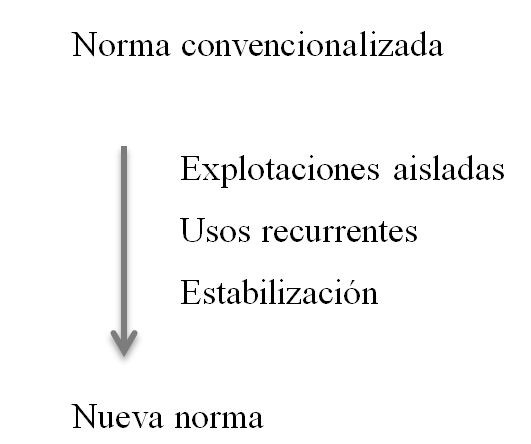

En el caso de que se produzca, el pasaje de explotación a norma es necesariamente gradual. Las explotaciones surgen como combinaciones aisladas que pueden extenderse paulatinamente hasta fijarse en una nueva norma, con un patrón y un sentido estabilizados. Se trata de un ciclo asimilable al que se propone como parte del proceso neológico de cualquier unidad léxica. En este pasaje gradual, resulta particularmente interesante estudiar las características que tienen los contextos que van de las explotaciones a la nueva norma, y el modo en que se vinculan con grados de neologicidad, es decir, el área entre explotaciones y nuevas normas de la Figura 2.

Figura 2. Normas, explotaciones, estabilización y nuevas normas

El presente trabajo indaga en las características de un estadio intermedio entre norma y explotación, que hace a la dimensión estructural del proceso neológico. No obstante, como veremos, en el caso de un neologismo semántico como habitar, el desplazamiento hacia nuevas normas está acompañado de especificaciones de carácter discursivo, de las que puede darse cuenta mediante la noción de metaforema. Estas especificaciones impactan en la diccionarización de los neologismos semánticos.

2.3. Metodología

En el sentido establecido y diccionarizado de ‘vivir en’, habitar es un verbo de muy alta frecuencia. De acuerdo con la lista generada por la herramienta Sketch Engine a partir del corpus Spanish Web 2018 esTenTen, un corpus de 16.9 mil millones de palabras que recoge textos en español publicados en Internet hasta abril de 2018 (cfr. https://www.sketchengine.eu/estenten-spanish-corpus/), habitar ocupa el puesto 601 en términos de frecuencia de todos los verbos del español, que, según el corpus, son 399647. Habitar tiene una frecuencia absoluta de 565475 ocurrencias y una frecuencia relativa de 28.86 ocurrencias por millón. En consecuencia, al ser un verbo muy frecuente en su sentido establecido, los usos neológicos resultan difíciles de detectar y cuantificar. Para el análisis de neologismos verbales, una práctica establecida en la tradición de la TNE e implementada en la confección del Pattern Dictionary of English Verbs (PDEV) (Hanks, s/f) es estudiar los contextos sintagmáticos de los verbos a partir de muestras de 250 líneas de concordancias (o múltiplos de hasta 1000) de cada uno. Esta es la metodología que se aplicó en el análisis de los verbos anestesiar, catapultar, centrifugar, dilapidar, coreografiar y mapear (Berri y Boschiroli 2023, 2024). Sin embargo, el número máximo de contextos para los 1621 verbos analizados en el PDEV y en nuestros trabajos anteriores es sensiblemente inferior al de habitar (el máximo es unos 94000 para say, pero la gran mayoría de los verbos analizados es inferior a 10000). Para poder identificar usos que no correspondan al sentido diccionarizado, entonces, se requirió de una muestra más amplia que la utilizada para otros neologismos verbales, puesto que la creación de muestras aleatorias cuando el número de casos es muy elevado invisibiliza usos recurrentes, esto es, que no son meras explotaciones. Por ello, partimos de una muestra de 1000 contextos del lema, obtenida aleatoriamente de los 144000 casos que registra el corpus NOW (un corpus de 7600000 palabras provenientes de periódicos y revistas publicadas en Internet de 21 países hispanohablantes entre 2012 y 2019, https://www.corpusdelespanol.org/now/). A partir de esta muestra, elaboramos la norma de los usos diccionarizados de habitar y analizamos en detalle usos que se apartaban de esa norma (cfr. sección 3). Estos usos no diccionarizados fueron contrastados con los resultados de la lista de coapariciones del lema habitar, obtenida gracias a la función Collocates de NOW, que reveló que había otras coapariciones relevantes que no habían sido registradas en la búsqueda inicial. Teniendo en cuenta estos resultados, realizamos búsquedas adicionales con funciones similares en otros dos corpus: en el esTenTen18, con la función Word Sketch, y en el Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES XXI), de la Real Academia Española, con la función Resultados: Coapariciones. Esto nos permitió reconstruir sentidos con los que se usa frecuente y recurrentemente el verbo habitar y observar tipos de restricciones lingüísticas, contextuales y pragmáticas (cfr. sección 4).

Otra razón que requiere de estrategias metodológicas distintas es el hecho de que, como sucede con el sentido establecido, parte de estos usos neológicos de habitar incorporan como objetos nombres del tipo semántico locativo, como escuela y ciudad, por lo cual el sentido neológico se observa en contextos muy similares a los usos literales, según se ve en el ejemplo (3) que aquí reproducimos como (6), en el que el objeto directo es un nombre locativo (escuela), pero que por sus restricciones semánticas (no se trata de un lugar en el que se pueda vivir) no suele formar parte del set léxico de habitar en sus sentidos diccionarizados.

- (6) La idea es pensar formas de hacer y habitar escuelas, formas que favorezcan condiciones de encuentro (Diario El Pueblo, Uruguay, 14/03/2019).

Estos usos, en principio, responden al patrón de habitar como “ser vivo vive en lugar”, pero exhiben un nuevo sentido, en tanto habitar escuelas ya no significa meramente ‘vivir en’ u ‘ocupar’ escuelas. Finalmente, se procedió al análisis de los artículos de habitar en seis diccionarios generales del español: el Diccionario de la lengua española (DLE), el Diccionario del español actual (DEA), el Diccionario integral del español de la Argentina (DIEA), el Diccionario del español de México (DEM), el Diccionario Larousse (LAROUSSE) y el Diccionario de la lengua española Espasa-Calpe (DLEEC) (cfr. sección 4).

3. Usos neológicos de habitar, metaforemas y proceso neológico

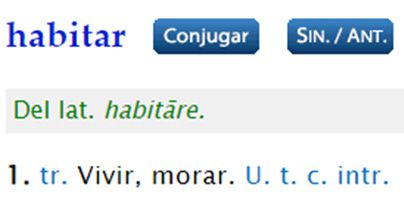

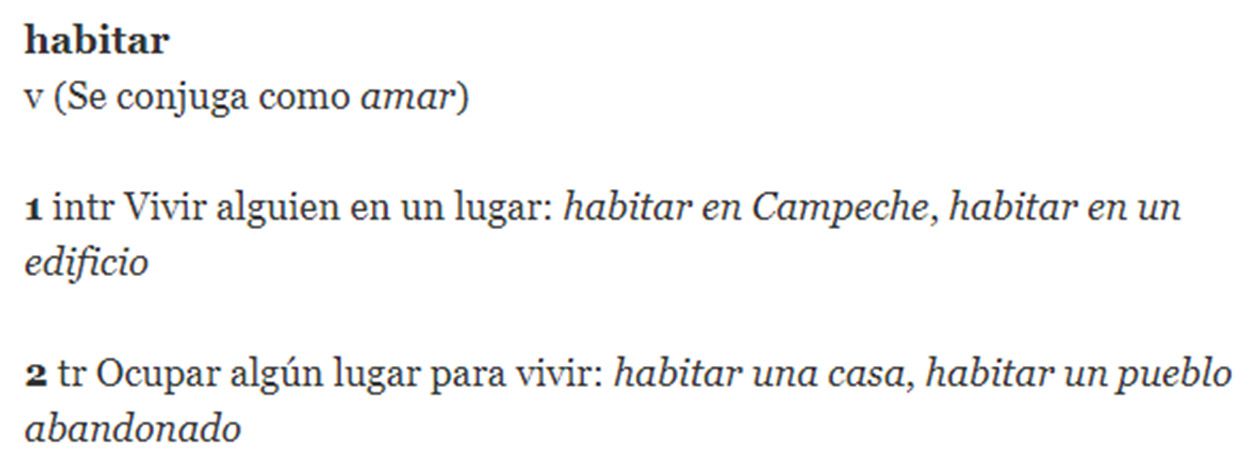

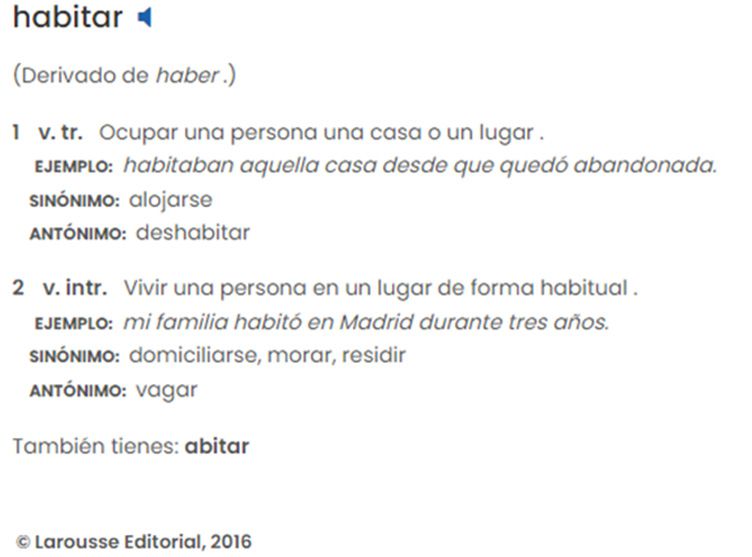

El DLE define la voz habitar como “vivir, morar” y la caracteriza como un verbo transitivo que también se emplea como intransitivo (cfr. los artículos completos en la sección 4). El LAROUSSE divide en dos acepciones las variantes transitivas e intransitivas del verbo: para el uso transitivo de habitar presenta la definición de “ocupar una persona una casa o un lugar”, sentido para el que ofrece como sinónimo alojar y como antónimo deshabitar; para el uso intransitivo, propone “vivir una persona en un lugar de forma habitual”, sentido para el que ofrece los sinónimos de domiciliarse, morar y residir, y como antónimo vagar. En efecto, el análisis de corpus permite proponer la siguiente norma para el verbo en este sentido.

| Sentido: Referido a una persona, a un animal u otro ser vivo, vivir en un lugar de manera permanente. |

| Patrón 1.a. [[Ser vivo]] habita [[Lugar]]Ejemplo: Más de un centenar de aves habitan montañas de Cusco (La República, Perú, 05/02/2024). |

| Patrón 1.b. [[Ser vivo]] habita en [[Lugar]]Ejemplo: Los ratones saltamontes son roedores depredadores que habitan desiertos, pastizales y praderas del oeste de Estados Unidos (El Universal, México, 21/07/17). |

Cuadro 1. Norma 1 de habitar

Hay, además, un segundo significado intransitivo metafórico que el DIEA define como “Referido a un sentimiento, una idea, etc., estar en un lugar determinado”. El análisis de corpus permite abstraer la siguiente norma para este sentido:

| Sentido: Referido a una persona, experimentar una emoción, sentimiento o idea, de manera que lo embarga. |

| Patrón: [[Emoción | Concepto]] habita en [[Humano | Parte del cuerpo]] = {corazón, alma, mente, interior}Ejemplo: Esa idea solo habita en su mente perturbada (La Jornada de Oriente, México, 01/07/2019) / Ponderó la fastuosidad de la ternura que habita en el fondo de la entraña humana (Letralia, Venezuela, 21/06/2010). |

Cuadro 2. Norma 2 de habitar

Las búsquedas en corpus permiten detectar otros usos que se desvían de estas normas, como se observa en los contextos (7)-(13), provenientes de fuentes diversas (algunos ya presentados más arriba):

- (7) Es también activista lesbiana feminista, especialista en estudios de género y habita vínculos abiertos desde hace 6 años (Página 12, Argentina, 30/06/2019).

- (8) Ante la perspectiva psicosocial y médica que patologiza la identidades transgénero, las comunidades trans han encarnado y abogado por formas distintas de construir y habitar la sexualidad y el género (Psicoperspectivas, Chile, 2012).

- (9) La profesora comenta que el yoga es una forma de habitar el cuerpo con plena conciencia (El diario del centro del país, Argentina, 09/06/2019).

- (10) En nuestra cultura el cuerpo es exigido y exhibido, pero no siempre habitado (Proyecto Natal, https://www.schoolandcollegelistings.com/AR/Unknown/645667882174092/ProyectoNatal, Argentina, s/f).

- (11) Pero además de ser un gran ejercicio, la bicicleta permite habitar la ciudad y a nosotros mismos de una manera diferente (https://blog.compreseguros.com/2015/09/las-ventajas-deandar-en-bicicleta/, Argentina, s/f).

- (12) Un disco añorado desde el alma, donde se refleja y que la refleja, habitado por músicas y poesías de autores sanjuaninos de ayer y hoy (Diario de Cuyo, Argentina, 02/10/2016).

- (13) Héctor Rodríguez aprendió el oficio a los 11 años, cuando la Ruta 2 era todavía mano y contramano y cuando las curvas y contracurvas le daban sensación de habitar un Scalextric gigante (Clarín, Argentina, 28/12/2018).

En estos ejemplos, se observan diversos usos transitivos de habitar que no se corresponden con las normas 1 y 2. Lo que se habita son entidades de carácter abstracto, como vínculo, género y sexualidad en (7) y (8), o bien concretas, pero que se conciben de un modo más abstracto y no corresponden al tipo semántico lugar, como cuerpo en (9) y (10). En (6) (cfr. sección 2.3) y (11), por su parte, el objeto de habitar son nombres que corresponden al tipo locativo, como escuela y ciudad pero que, o bien no pueden ser habitados de manera permanente (escuela), o bien se interpretan en el sentido de ‘apropiarse’, como en (11), donde ciudad se conjuga con nosotros mismos. Por otra parte, se trata de un verbo que es frecuentemente objeto de explotaciones ocasionales en diferentes direcciones, como se observa en (12) y (13).

Consideramos que algunos de los usos neológicos recurrentes de habitar pueden analizarse como metaforema en tanto constituyen expresiones no literales e incorporan los tres tipos de restricciones características de los metaforemas: lingüísticas, conceptuales y pragmáticas. La determinación de estas restricciones posibilita establecer la etapa en la que se encuentra el neologismo en el proceso neológico.

En cuanto a las restricciones lingüísticas, se advierte una serie de características distintivas. En primer lugar, la alternancia transitivo / intransitivo no se registra con estos significados novedosos: los usos neológicos recurrentes de habitar son únicamente transitivos; los usos metafóricos intransitivos se registran esporádicamente, por lo que constituyen explotaciones. En segundo lugar, como en el uso registrado en la norma 2, tales usos tienen por sujeto nombres del tipo semántico Humano (a diferencia de los de la norma 1, cuyo sujeto es el tipo semántico Ser vivo), pero la entidad habitada es una entidad abstracta, como la identidad y sus subtipos (sexualidad, género, lesbianismo), una relación con otras personas (vínculos), un rol determinado (habitar una pareja, habitar la maternidad) o incluso una situación (el desamparo, la soledad y la infelicidad). Por último, en este sentido neológico, el verbo se emplea en presente o en infinitivo, pero no en pasado ni en futuro. Además, los contextos suelen incorporar un componente que indica la manera, como predicativos subjetivos (habitar mujer en 14), circunstanciales de modo (habitar el lesbianismo como una identidad colectiva, en 15) y construcciones encabezadas por las palabras modo, manera y forma, como se observa en los ejemplos (16)-(19).

- (14) Una apuesta maravillosa para erradicar los mismos cuentos de siempre, para arrancar de una vez la idea de que hay una sola forma de ser mujer, de habitar mujer el mundo (El Espectador, Colombia, 21/05/2017).

- (15) María Eugenia Mahía tiene 29 años, es integrante de la revista digital Harta y habita el lesbianismo como “una identidad colectiva” (La diaria feminismos, Uruguay, 30/09/2022).

- (16) El psicoanálisis no promueve la idea de que al final del camino nos espera la felicidad o la armonía, sino un modo diferente de habitar el desamparo, la soledad y la infelicidad de la condición humana (Telam, Argentina, 06/12/2014).

- (17) Y también atrasa a las mujeres cuando naturaliza esos modos de habitar nuestros cuerpos en función de lo que otros han de hacer con ello (http://www.cubahora.cu/blogs/intimidades/evoluciono, Cuba, 06/12/2018).

- (18) Expertos establecen que hay diversas maneras de habitar la masculinidad, que es necesario generar nuevos modelos de ésta y pensar en los varones más en el terreno de la feminidad, sin que eso sea el equivalente a dejar de ser hombres (Gaceta UNAM, México, 17/11/2022).

- (19) En el contexto actual en el que se está revisando casi todo, vuelve a ponerse en cuestión el modo de habitar la maternidad (elDiarioAR, Argentina, 27/09/2022).

Estas restricciones combinatorias pueden especificarse mediante la elaboración de una norma en términos de Hanks. Con este patrón se asocia un sentido en el que se conjugan diversos componentes: ‘reconocer y concientizarse de un aspecto de uno mismo’, ‘tomar control y reivindicar ese aspecto’ y ‘aceptar distintas formas de la identidad, la masculinidad, los vínculos’. Podríamos, entonces, definir el sentido vehiculizado por este patrón como: ‘Referido a un ser humano, reconocer, aceptar y apropiarse de un aspecto de sí mismo, como una emoción, un rasgo identitario o un rol considerado negativamente por la sociedad, de un modo positivo y transformador.’

| Sentido: Referido a un ser humano, reconocer, aceptar y apropiarse de un aspecto de sí mismo, como una emoción, un rasgo identitario o un rol considerado negativamente por la sociedad, de un modo positivo y transformador. |

| Patrón: [[Humano]] habita [[Entidad abstracta]] = identidad, masculinidad, género, vínculo, relación, cuerpo, sexualidad… (de cierta manera) Ejemplo: No hay una sola forma de ser mujer, de spanhabitar mujer el mundo (spanEl Espectador, Colombia, 21/05/2017). |

Cuadro 3. Norma 3 de habitar

Por otra parte, existe una serie de usos que pueden considerarse intermedios entre normas y explotaciones y que explican la transición de la primera norma —la del sentido de ‘vivir’— a esta nueva norma con el sentido de ‘reconocer, aceptar y apropiarse de un aspecto de sí mismo’. Se trata de la combinatoria del verbo habitar con nombres locativos como mundo y nación, en los que se empieza a actualizar el tipo semántico no locativo de esos nombres, que es el tipo semántico al que modifican claustrofóbico, un mundo que trata mejor a los muertos y empeñado en autodestruirse, en los ejemplos (20)-(23). Asimismo, también hay extensiones temporales, en las que lo habitado es una época (24) o incluso la conjugación de una época y un lugar con determinadas características, como en el ejemplo (25), que contrasta con usos plenamente literales, como habitar una ciudad limpia y aseada (El Espectador, Colombia, 06/05/2014).

- (20) En “No les guardo rencor, papá”, René Rodríguez Soriano ha escrito una novela del dictador que en lugar de explorar los corredores del poder presenta la historia de los más afectados por esas tiranías, los miembros del pueblo que no entienden los pormenores de la situación y que, al habitar un mundo estrecho y claustrofóbico, tanto geográfica como espiritualmente, no logran percibir las circunstancias en que viven (El nuevo diario, República Dominicana, 10/06/2019).

- (21) Habitamos un mundo que trata mejor a los muertos que a los vivos (El país, España, 14/04/2015).

- (22) El único objetivo de su obra era combatir el bostezo y la pesadumbre de habitar un mundo empeñado en autodestruirse (ABC, España, 29/05/2018).

- (23) El ser humano está fisiológicamente constituido para habitar un mundo tranquilo (Faro de Vigo, España, 05/06/2017).

- (24) Hablamos de una institución del pasado: habitamos el postcristianismo (Hispanidad, España, 31/07/2019).

- (25) En un mundo, este que habitamos hoy, donde apenas hay sitio para la imaginación (El español, España, 05/08/2018).

Aunque los usos ejemplificados en (20)-(25), en virtud del patrón combinatorio que exhiben, podrían pensarse como comprendidos por la norma 1 de habitar, se encuentran en la periferia de esa norma (cfr. figura 2), en tanto ponen de relieve el tipo no locativo del complemento, esto es, el componente Organización o Persona. Por otra parte, como señalamos anteriormente, se observan también otros usos del verbo en que toma como complementos nombres locativos que no constituyen objetos posibles del verbo en el sentido 1, en tanto no son lugares que se habiten de manera permanente, como escuela, sino que son lugares a los que se asiste. Así, el nombre escuela conjuga dos tipos semánticos, Lugar y Organización. Estos tipos semánticos pueden actualizarse por separado, como en demolieron la escuela (Lugar) y la escuela trabaja para que los alumnos aprendan (Organización), o bien pueden actualizarse de manera conjunta, como en fundar escuelas o cerrar escuelas. En estos casos, no se trata de una apropiación de un aspecto de uno mismo, pero sí de una institución o un ámbito del que uno es parte, transformándolo de manera positiva, en lugar de aceptarlo como impuesto o como dado.

- (26) Mujeres y hombres trabajan, crean y habitan la escuela (El mercantil valenciano, España, 08/06/2019).

En los usos citados se observa, así, una transición de un sentido vinculado con el estado hacia un sentido de tipo cognitivo o emocional —en términos de Halliday y Hasan (1989), un proceso mental—, sobre lo que volveremos más adelante.

En estos usos intermedios de habitar —intermedios en tanto evidencian el desplazamiento de una norma hacia la creación de otra—, se empieza a actualizar de manera más predominante el componente no locativo de los complementos y se introduce un componente de manera, lo que se observa en el contraste entre vivir y habitar en los ejemplos (27)-(28):

- (27) Cristino de Vera vive en este mundo pero no lo habita (El Mundo, España, 02/10/2018).

- (28) Tiene que ver con otra manera de construir la ciudad, de habitar la ciudad y de igualdad en la ciudad (Rosario noticias, Argentina, 18/12/201).

Las restricciones lingüísticas observadas se relacionan con restricciones pragmáticas características de un metaforema. En los usos neológicos de habitar que corresponden a la norma 3 se advierte una carga evaluativa afectiva positiva: habitar está asociado a una actitud de valoración de lo propio, en contraste con lo que la norma social hegemónica juzga habitualmente positivo (la heterosexualidad, los cuerpos delgados y firmes, la actividad racional). Se trata de un tipo de evaluación característica de discursos y prácticas que se apartan de las convenciones y buscan una transformación social, como el feminismo, el ambientalismo, el yoga y el psicoanálisis. La valoración positiva se observa claramente en (29), por ejemplo, asociada con la libertad. El mismo tipo de actitud se encuentra en textos donde se ponen en cuestión prácticas sociales, como en habitar la masculinidad (18), habitar la maternidad (19) y habitar los vínculos y la masculinidad (29):

- (29) Nos adentramos a las posibilidades de habitar los vínculos y la masculinidad de una manera más libre, alejada de modelos tradicionales (https://www.vidaysalud.com.ar/2021/03/26/luciano-lutereau/, Argentina, 26/03/2021).

En estos sentidos, habitar aparece mayormente en textos que buscan realizar una reflexión para intentar modificar una conducta. Es decir, no se trata de enunciados de carácter informativo (como aquellos en los que suele aparecer el uso correspondiente a la norma 1), sino de discursos orientados al comentario que analizan y cuestionan prácticas sociales, que circulan en ámbitos discursivos acotados. Asimismo, como suele suceder con los neologismos en general, el hecho de que el uso pareciera estar en proceso de desplazamiento desde dominios especializados o acotados (la psicología, la pedagogía, los estudios de género, el yoga) a dominios discursivos más amplios, como lo pone de manifiesto su uso en la prensa, contribuye a la inestabilidad y, por ende, a la dificultad de describir semánticamente el fenómeno.

Por último, en los metaforemas, las restricciones conceptuales se relacionan con las metáforas conceptuales presentes en las expresiones lingüísticas metafóricas. En el metaforema vinculado a los usos neológicos de habitar, se ponen en juego metáforas asociadas con la toma de conciencia de aspectos de la propia subjetividad, aspectos que tradicionalmente se consideraban —y continúan considerándose— parte consustancial del mismo ser y que ahora se plantea que pueden ser cambiados o resignificados. En el caso de habitar, observamos que se produce una proyección del dominio concreto espacial a un dominio abstracto. Esta proyección permite entender entidades de carácter abstracto, como la identidad y los vínculos, a partir de entidades concretas, como los lugares en lo que se puede vivir y, de esta manera, apropiarse de ellos. Por otro lado, como hemos argumentado más arriba, el uso neológico metafórico de habitar se asocia a la aparición en contexto de circunstanciales de modo que especifican una forma de apropiarse de algo, de “establecerse” de una determinada manera, en particular de una manera consciente concebida como positiva.

Respecto de las restricciones conceptuales, los usos metafóricos de habitar se vinculan con una metáfora ontológica muy arraigada, el alma es una entidad independiente, y que da lugar a expresiones lingüísticas metafóricas como el alma habita el cuerpo y el cuerpo es la morada del alma. La metáfora no es nueva ni tampoco es exclusiva del español, sino que ha sido identificada para otras lenguas. Según Lakoff y Johnson (1999), obedece a la concepción occidental tradicional de las personas, que considera que la razón humana es independiente del cuerpo o del cerebro, no está sujeta a exigencias físicas, y vive después de la muerte del cuerpo. El metaforema habitar parece recoger el desdoblamiento de la metáfora el alma es una entidad independiente y también incorporar componentes de sentido que se vinculan con los usos intermedios de habitar, en particular el rasgo transitorio que aparece en habitar la escuela y el componente de manera que aparece en habitar un mundo / habitar la ciudad, en los casos en que ya no se refiere simplemente a ‘vivir’ en ellos.3 Así, rasgos que antes eran considerados como aspectos definitivos o componentes intrínsecos y fijos del sujeto y de la persona, mediante esta metáfora se conceptualizan como lugares que pueden ser ocupados de manera transitoria, consciente y voluntaria, y por lo tanto, también, de diferentes formas.

En suma, nuestro análisis ha recogido usos neológicos que corresponden a una nueva norma que hemos propuesto en la sección 3, cuyo sentido es ‘Referido a un ser humano, reconocer, aceptar y apropiarse de un aspecto de sí mismo, como una emoción, un rasgo identitario o un rol considerado negativamente por la sociedad, de un modo positivo y transformador’. Pero, además, hemos detectado usos de habitar que actualizan el componente no locativo de sus complementos, como habitar un mundo, y extensiones temporales, como habitar una época, correspondientes a la periferia de la norma 1. Por último, hemos detectado también explotaciones, como las que corresponden a usos intransitivos que se apartan de la norma 1.

4. Neologicidad semántica, metaforemas y consideraciones acerca de la representación lexicográfica

El proceso de compilación de un diccionario consta de dos dimensiones centrales: por un lado, la conformación de la macroestructura, es decir, la selección, sobre la base de criterios preestablecidos, de los lemas que integrarán la obra; y por el otro, el tratamiento de estos lemas en la microestructura, es decir, qué información acerca de esas voces se presenta en los artículos y de qué manera (cómo se definen, qué marcas se aplican, cuál es el estilo de los ejemplos, etc.) (para una presentación general, cfr. Adelstein, Berri y Boschiroli, 2021). Estos dos aspectos, a menudo, son determinados por el tipo de usuario al que la obra se dirige y por el tipo de léxico que recoge. En lo que respecta a la diccionarización de neologismos semánticos en diccionarios generales, a diferencia de otros tipos de neologismos, el uso neológico se incorpora a un artículo existente, por lo que la primera dimensión no resulta pertinente. Por el contrario, en el caso de los diccionarios de neologismos, ambas dimensiones son relevantes en relación con los neologismos semánticos: como sucede con cualquier otro tipo de neologismo, el uso novedoso se incorpora a la obra al mismo tiempo que el lema. Sin embargo, los lemas correspondientes a neologismos semánticos suelen constituir un conjunto muy reducido dentro de los lemarios de estas obras, pese a que un recorrido por diccionarios generales alcanza para concluir que la polisemia generalmente es la regla más que la excepción. En efecto, en el NEOMA. Diccionario de neologismos del español actual, que se compone de 2400 entradas, solo 103 están indicadas como neologismos semánticos; de esas 103, solo 7 son verbos. En el Antenario, de alrededor de 1300 entradas publicadas hasta diciembre de 2023, apenas 28 son neologismos semánticos, ninguno de ellos verbales. Tal nivel de subrepresentación no sorprende del todo, dado que, como señala Adelstein (2022, p. 330), gran parte de los neologismos semánticos no suelen ser percibidos como neológicos, esto es, no pasan la prueba del “sentimiento neológico”, en tanto los hablantes no los perciben como novedosos.

Cuando se trata de diccionarios generales, por la propia naturaleza de los neologismos semánticos, tanto la inclusión de un nuevo sentido como su descripción (semántica, sintáctica o pragmática) son cuestiones que atañen exclusivamente a la microestructura. El sentido neológico se incorpora a un artículo que, a raíz de esta inclusión, sufre modificaciones de distinta magnitud. Así, estas modificaciones pueden ser mayores, como la suma de una acepción, o bien menores, como la aclaración de que se emplea en sentido figurado o el agregado de ejemplos que utilicen extensiones de los usos anteriores. No obstante, en todos los casos, el neologismo semántico es tratado en relación con la información existente. El formato online favorece esta clase de actualizaciones, aunque también dificulta su seguimiento y cuantificación, dado que no quedan testimonios accesibles al usuario de las versiones anteriores. Por caso, en años recientes, en los últimos meses del año en curso, la 23ª edición del DLE se actualiza y se ofrece una muestra de las modificaciones en formato pdf.4 En la muestra correspondiente a 2023, se observa que de las 58 acepciones añadidas, solo 7 corresponden a verbos (en las entradas de acoger, cursar, excarcelar, localizar, meditar y perrear), y en ninguno de los casos se trata de un sentido metafórico, lo cual podría considerarse un indicio de la dificultad o resistencia a diccionarizar neologismos semánticos de este tipo, como habitar.

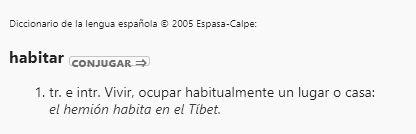

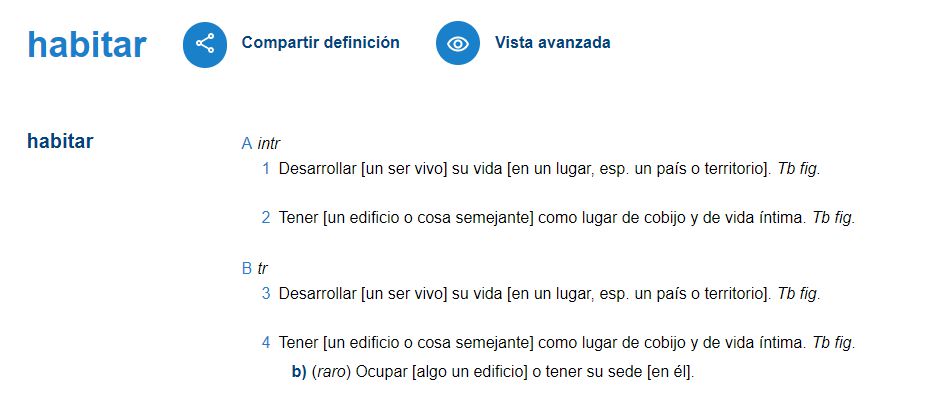

En efecto, como ya anticipamos y puede observarse en los artículos reproducidos en las Figuras 1 y 3-6, en cinco de los seis diccionarios generales de lengua consultados solo se cubre el sentido concreto convencional correspondiente a la norma 1, ya sea mediante una o dos acepciones, según el estilo o la interpretación del diccionario en cuestión (volveremos más adelante sobre el caso del DEA):

Figura 3. Artículo de habitar del DLE

Figura 4. Artículo de habitar del DEM

Figura 5. Artículo de habitar del LAROUSSE

Figura 6. Artículo de habitar del DLEEC

Figura 7. Artículo de habitar del DEA (vista estándar)

En cambio, el DIEA (Figura 8) incorpora como tercera acepción el sentido metafórico “referido a una persona, experimentar una emoción, sentimiento o idea, de manera intensa”, asociado a otras expresiones lingüísticas metafóricas tradicionales como elalma habita el cuerpo yel cuerpo es la morada del alma (cfr. sección 3).

habitar 1 tr Vivir de forma habitual en un lugar, por lo general a lo largo de toda la vida: Son unos hongos que habitan el suelo y restos de vegetales. Se usa también como intransitivo + en: las vinchucas que habitan en los techos y paredes de los ranchos / la fauna marina que habita en la costa argentina. § 2 tr Ocupar un lugar o una casa para vivir allí: La casa, en invierno, quedaba sin gente que la habitara permanentemente. Se usa también como intransitivo + en: El cacique exigió elegir el terreno en el que habitará su tribu. § 3 tr Referido a un sentimiento, una idea, etc., estar en un lugar determinado: El ser humano ponía en la música lo que habitaba su propio corazón. La paradoja existencial que lo habita le produce interrogantes. Se usa también como intransitivo +en: la verdad interior que habita en nosotros.

Figura 8. Artículo de habitar del DIEA

Sin embargo, en esta tercera acepción, se advierte un contraste entre la definición y la evidencia textual plasmada en los ejemplos. Mediante el contorno “referido a un sentimiento, una idea, etc.”, la explicación captura adecuadamente los tipos semánticos Concepto y emoción, que ocupan la función sintáctica de sujeto en el patrón identificado en la norma 2: [[Emoción | Concepto]] habita en [[Humano | Parte del cuerpo]] = {corazón, alma, mente, interior}. Al repetir la frase “un lugar”, presente en las dos primeras acepciones, para dar cuenta de los nombres que cumplen la función objeto directo, se indica implícitamente el vínculo semántico entre los distintos sentidos. No obstante, no logra captarse la especificidad semántica del complemento: como señalamos al proponer el patrón asociado en el Cuadro 3, los objetos de habitar en este sentido son siempre voces que denotan un ser humano, su cuerpo o una parte de él, como por ejemplo mente o interior. El resultado de la representación en el DIEA es, así, una definición imprecisa, pues no reconoce las restricciones lingüísticas que caracterizan este uso y justifican su tratamiento como acepción autónoma.

En cuanto al DEA, aunque no brinda explicaciones de otros sentidos aparte de los concretos, incorpora la tradicional marca de transición semántica “fig.” (figurado) junto a cada una de las definiciones de las cuatro acepciones.5 Se trata de una práctica que se mantiene desde la primera edición del diccionario en 1999, analizada en Santamaría Pérez (2013). Al respecto, en la sección “Glosario de los términos lingüísticos usados” (https://www.fbbva.es/diccionario/info/glosario/?tab=terminos-linguisticos), se brinda una explicación de la abreviatura “fig.”: “Uso figurado es el empleo metafórico del sentido que acaba de ser definido, empleo que no se siente suficientemente independizado respecto a este o definitivamente cuajado en otro distinto, y que por ello no tiene definición propia”. En ediciones anteriores en papel, a continuación de la definición y la marca, se reproducían los ejemplos. En la actual edición digital, en cambio, si se accede a la entrada en el modo por defecto (reproducido en la Figura 7), la marca resulta poco informativa para el usuario, pues no explica en qué consiste ese sentido figurado, esto es, qué rasgos semánticos novedosos manifiestan esos usos marcados como figurados.

- A intr

- 1 Desarrollar [un ser vivo] su vida [en un lugar, esp. un país o territorio]. Tb fig. Bustinza-Mascaró Ciencias 108: Los Foraminíferos… habitan casi todos en los mares. SElM 4.10.09, 58: Tras masticar, los restos de comida que quedan en la boca sirven como alimento a los cientos de bacterias que habitan en ella. SPaís 19.12.10, 27: El profesor de química se esforzaba en demostrar que en la tabla periódica (...) habitaban, casi escondidos, 17 metales escasos que, por aquellas fechas, apenas tenían interés.

- 2 Tener [un edificio o cosa semejante (compl EN)] como lugar de cobijo y de vida íntima. Tb fig. Abc Extra 12.62, 81: En el Palacio imperial había habitado hasta unas horas antes la emperatriz Lung Ya. Abc 23.5.10, 70: El cerebro del músico austriaco funcionaba de dos maneras contrapuestas: en una parte, habitaba la genialidad; en la otra, un ser estúpido, infantil. Jaén 12.4.64, 8: Deposita en sí una Santa Imagen llamada de la Cabeza, que tomó el nombre de la peña donde habita.

- B tr

- 3 Desarrollar [un ser vivo] su vida [en un lugar, esp. un país o territorio (cd)]. Tb fig. Estébanez Pragma 15: Los que habitan la montaña son gentes de escaso nivel económico. Bustinza-Mascaró Ciencias 211: El jabalí y el cerdo .. Habitan bosques, espesos y apartados, y comen tanto productos vegetales .. como animales. VSi 7.89, 51: Plantas de alta montaña con afinidades filogenéticas con especies, subespecies o razas que habitan las zonas más bajas. MGaite Búsqueda 96: Esas mujeres liberadas del matrimonio .. no siempre han aplicado a fondo su inteligencia y su buena fe para habitar y transformar una situación a la que en muchos casos quisieron acceder simplemente porque la sentían prestigiosa.

- 4 Tener [un edificio o cosa semejante] como lugar de cobijo y de vida íntima. Tb fig. Tejedor Arte 30: Entre todos los dioses destacaban doce de superior categoría, los doce dioses olímpicos, que, según los griegos, habitaban un palacio en la cima del Olimpo. Zarraluki Eso 222: Un rincón cálido para habitarlo con ella. Vallejo Infinito 131: El crimen todavía habitaba la memoria de los isleños durante el siglo II d. C.

Figura 9. Artículo de habitar del DEA (Vista avanzada)

Excepto en la primera acepción, en la que, según el análisis realizado en el apartado anterior, en el último ejemplo el uso figurado corresponde a una explotación (“en la tabla periódica... habitaban, casi escondidos, 17 metales escasos”), en las demás acepciones se incorporan ejemplos que ilustran usos recurrentes que se encuentran en diferentes etapas del proceso neológico. Los ejemplos citados en las acepciones 2 (“habitaba la genialidad”) y 4 (“El crimen todavía habitaba la memoria de los isleños”) corresponden a un uso establecido recurrente (reflejado en nuestra norma 2 y recogido en el DIEA); dicho uso se encuentra en la etapa final del proceso neológico, ya que cuenta con estabilidad en el nivel lingüístico (lo cual se evidencia en su norma estable) y se halla hipostatizado; para que se complete su institucionalización, solo resta que se lo incorpore como sentido independiente a los diccionarios. En la acepción 4, en cambio, el DEA cita un uso de habitar que aquí consideramos intermedio (“un rincón cálido para habitarlo con ella”), con lo cual parece dar cuenta del paso entre sentidos literales y sentidos figurados. Por su parte, el ejemplo metafórico en la acepción 3, “Habitar y transformar una situación”, corresponde a nuestra norma 3 (cfr. Cuadro 3). Se trata de un sentido que exhibe restricciones del nivel lingüístico relativamente estabilizadas, y se asocia a un concepto hipostatizado; no obstante, solo circula —al menos todavía— en discursos de ámbitos de actividad acotados, cuestión que un diccionario general debería, en principio, marcar. Por otra parte, consideramos que resulta difícil marcar los ejemplos como un uso figurado de una acepción y no de otra. Por ejemplo, resultaría difícil, a nuestro juicio, sostener que “habitar una situación”, que se cita como un uso figurado de la acepción 3 (“Desarrollar [un ser vivo] su vida [en un lugar, esp. un país o territorio (cd)]”), no es un uso figurado de la acepción 4 (“Tener [un edificio o cosa semejante] como lugar de cobijo y de vida íntima. Tb fig.”), acepciones que muchos diccionarios, como el DLE, tratan de manera conjunta. El concepto de metaforema ha puesto de manifiesto que la metáfora subyacente a este uso no es exclusiva de uno de los sentidos.

De este modo, si bien el DEA registra los usos neológicos descriptos en la sección 3, la representación que ofrece es parcial: mediante la marca “fig.” se reconoce implícitamente la existencia tanto de usos recurrentes como ocasionales que se alejan de los normalizados, cuya existencia, en cambio, se registra como acepciones autónomas. Sin embargo, no explica en qué consiste el nuevo significado ni identifica las restricciones lingüísticas asociadas. Se trata, de hecho, de un tipo de representación análoga a la que se realiza en repertorios como el banco de datos de neologismo BOBNEO, el mero registro de un fenómeno. Es un tratamiento esperable de voces que se encuentran en una fase intermedia de su proceso neológico, y no de un uso que se reconoce como plenamente lexicalizado e institucionalizado y, por lo tanto, diccionarizable como lema o acepción autónoma. En este sentido, la parcialidad de la diccionarización parecería estar reflejando la dificultad para establecer patrones asociados a estos usos recurrentes a los que nos referimos en la sección 3, aunque es extensiva a usos establecidos como el reflejado en la acepción 3 de DIEA.

El DEA equipara, así, una explotación (“metales escasos” habitando “en la tabla periódica”) a neologismos semánticos que ocupan una etapa más avanzada del proceso neológico, según hemos demostrado. Como se analizó en el apartado anterior, “referido a un sentimiento” es un neologismo semántico desde el punto de vista lexicográfico; no obstante, en corpus se observa un patrón muy recurrente y un sentido estable, compatible con una norma. La palabra habitar, con este sentido, circula por diversos discursos y el concepto que lleva asociado se encuentra hipostatizado. Se trata de una voz que ha concluido su proceso neológico y a la que solo le falta ingresar a la mayoría de los diccionarios generales. Por otra parte, la norma que hemos identificado como 3 (cfr. Cuadro 3) muestra restricciones lingüísticas claras, lo cual corresponde a una estabilización en el nivel estructural. Sin embargo, circula solo dentro de ciertas comunidades discursivas, por lo que en el nivel social no se encuentra totalmente difundido. Se trata, por lo tanto, de un neologismo que se encuentra en una fase anterior del proceso neológico que la norma 2 (cfr. Cuadro 2). En lo que hace al nivel conceptual, si la definición lexicográfica debe captar la experiencia social de una palabra “a partir de la decantación de una plétora de significados individuales, que solamente ocurre en la memoria social y durante el tiempo histórico”, esto es, reflejar la memoria social del lenguaje (Lara, 1990, pág. 210), cuando una información ingresa en el diccionario general, se supone que el sentido está decantado (esto es, convencionalizado) y, por lo tanto, merece un tratamiento similar al de otros sentidos. De ser así, la marca “fig.” resulta inadecuada, y, en todo caso, debería alertarse de algún modo sobre las restricciones discursivas de su circulación.

En resumen, el análisis de la representación lexicográfica de habitar muestra un doble déficit en cuanto a la diccionarización de patrones de uso recurrentes, con distinto grado de neologicidad: o bien se los excluye sistemáticamente (Figuras 2-5), o bien se los incluye, pero parcialmente y sin explicarlos, equiparando peculiaridades diversas mediante la marca “fig.” (Figuras 6 y 8), o, excepcionalmente, se los incluye y explica, pero con deficiencias que pueden vincularse con el carácter metafórico de los sentidos (Figura 7).

5. Conclusiones

En el presente trabajo, hemos realizado un análisis de los usos del neologismo semántico habitar, pensado como modelo para determinar los grados de neologicidad de estos usos, según la etapa del proceso neológico que ocupan. Así, los usos de habitar que corresponden a la norma 2 se encuentran en una fase final del proceso neológico, en el que solo resta la incorporación a los diccionarios generales del español, en tanto presentan un patrón estable, asociado a un sentido también estable, que se deriva de una metáfora consolidada. Por otra parte, hemos hallado usos de habitar más recientes, que se corresponden a la norma 3, y que incorporan restricciones lingüísticas, conceptuales y pragmáticas diferentes. Las restricciones pragmáticas, que pueden asociarse a la dimensión social de la neologicidad, permiten concluir que tiene un grado de neologicidad mayor, en la medida que, según se ha argumentado, circula por discursos y comunidades específicas. Por último, hemos identificado explotaciones y usos periféricos respecto de la norma 1. La noción de metaforema ha resultado útil para determinar el grado de neologicidad de un neologismo semántico, dado que puede articularse con las tres dimensiones del proceso neológico, en particular, con su institucionalización, pero también su lexicalización, a partir del análisis de las restricciones lingüísticas —junto con la TNE— y el nivel cognitivo, en tanto ofrece herramientas para considerar el rol de las metáforas conceptuales que intervienen en la creación y la vida del neologismo. Así, a partir de esta conceptualización, se pudo dar cuenta del sentido de algunos de los nuevos usos lingüísticos recurrentes de habitar que no quedan captados en la descripción en términos de patrón contextual de la TNE. Este abordaje, que incorpora información discursiva relevante para entender la difusión del fenómeno, abre nuevas perspectivas para la caracterización de la neologicidad semántica y su tratamiento lexicográfico.

Asimismo, entender una metáfora conceptual en términos de el o los metaforemas que la realizan permite explicar la estabilización de los sentidos metafóricos en la lengua, plasmados en nuevas normas (o patrones recurrentes). En el caso estudiado, se trata de metáforas complejas que intentan capturar nuevas formas de experiencia social, nuevas formas de relacionarse con el cuerpo, la identidad, y también —curiosamente— los propios espacios, vinculadas a la apropiación y concientización de aspectos muy diversos de la subjetividad (la identidad, el cuerpo, una ciudad, una casa).

En tanto resultan conceptos socialmente sensibles, sería deseable que habitar y otras voces similares sean incorporadas a los diccionarios dando cuenta de su adecuada posición en el proceso neológico. El análisis realizado, que contempla las diversas dimensiones del proceso neológico para los distintos sentidos de habitar, ha servido de base para discutir la representación lexicográfica de neologismos semánticos verbales en diccionarios generales. Se ha observado que los diccionarios presentan diversos problemas para diccionarizar los sentidos metafóricos de habitar, ya que, o bien los ignoran, o bien los tratan de manera equivalente, equiparando explotaciones con sentidos que ocupan diversas fases dentro del proceso neológico y que exhiben diverso grado de estabilidad y difusión, por lo tanto, de diccionaribilidad.

Nuestra propuesta constituye un modelo que puede ser extendido al análisis de otros neologismos verbales creados por metáfora, y ofrece herramientas metodológicas para determinar la neologicidad de un neologismo semántico verbal. Un posible trabajo posterior es investigar en qué medida este análisis puede extenderse a otros casos de uso de la marca “fig.”, en neologismos semánticos verbales en aquellos diccionarios donde se admite la marca. Por otra parte, la línea de análisis podría extenderse a neologismos de otras categorías, como neologismos semánticos nominales o adjetivales.