1. Introducción

La representación de la sociedad civil es fundamental durante las campañas electorales. En esos momentos de la vida democrática que persiguen el objetivo principal de persuadir al electorado para que vote por una determinada opción política (Arias, 2017; Crespo et al., 2011; García Beaudoux et al., 2005; Mangone y Warley, 2015), la forma en que cada candidato/a representa a quienes aspira a gobernar da cuenta de su posicionamiento y del vínculo que busca establecer con la ciudadanía. En esta investigación, analizaremos cómo se configura la estrategia discursiva Representar a la sociedad civil en las cuentas oficiales de Twitter, Instagram y Facebook de María Eugenia Vidal, Leandro Santoro y Javier Milei, durante la campaña legislativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 2021.

Desde del análisis estratégico del discurso (AED) con perspectiva multimodal, se pretende demostrar cómo determinados recursos recurrentes, como el uso del vos, del nosotros inclusivo o de la denominación vecinos/as, adquieren valores diferentes dentro de la misma estrategia discursiva realizada en el corpus de cada candidato/a, en función de su combinación con otros recursos del modo verbal (gramaticales y pragmáticos) y de otros modos semióticos como el fotográfico.

A su vez, el análisis crítico de la estrategia estudiada pretende evidenciar cómo cada candidata/o —en tanto sujeto discursivo— concibe a las personas a las que busca persuadir y que pretende gobernar, cómo configura el vínculo figura política-ciudadanía y qué implicancias ideológicas conlleva cada forma de representar.

Con estos objetivos, tras una breve contextualización del objeto de estudio y la presentación de los antecedentes, el marco teórico y la metodología, se exhibirán los resultados cuantitativos del análisis de 145 discursos digitales de las tres figuras políticas, para dar cuenta de las estrategias mediante las que se representa a la sociedad civil. Desde el marco teórico-metodológico adoptado en esta investigación, tomamos al discurso como la unidad de análisis central, dado que es en él donde se combinan estratégicamente los recursos gramaticales del modo verbal con los pragmático-discursivos pertenecientes a este y otros modos semióticos. Entendemos como discurso a cualquier unidad semiótica interaccional con coherencia (Menéndez, 2012). En el caso de la campaña digital a analizar, cada posteo realizado en las cuentas oficiales de Twitter, Facebook o Instagram de Vidal, Santoro y Milei será tomado como un discurso y, por lo tanto, como unidad de análisis. Estos pueden estar compuestos predominantemente por el modo verbal, por el fotográfico y/o por el audiovisual.

A partir del análisis del corpus, se reconstruirán las tres principales subestrategias desplegadas para representar discursivamente a la sociedad civil: mencionarla mediante el nosotros inclusivo, individualizarla con el uso del vos y referir a ella con el uso del término vecinos/as. Cada subestrategia será presentada a partir del análisis de algunos ejemplos representativos.1

2. Contextualización

En redes sociales, la campaña legislativa 2021 se desarrolló entre el 30 de septiembre de 2021 y el 14 de noviembre de 2021.2 Fue de alcance local, centrada en la CABA, pero de relevancia nacional: se disputaron 13 bancas en el Congreso y 30 escaños en la legislatura porteña (cargos nacionales).

Quienes obtuvieron mayor cantidad de votos fueron María Eugenia Vidal, Leandro Santoro y Javier Milei. Vidal era la representante de Juntos por el Cambio, partido que llevaba 14 años como oficialismo en la Jefatura de Gobierno de la CABA. Había sido gobernadora de la Provincia de Buenos Aires en el período 2015-2019 y obtuvo el 46, 2% de los votos como candidata a Diputada Nacional. Santoro, un político joven de raigambre radical, se presentó como candidato de Frente de Todos (partido que estaba al frente del Gobierno Nacional) y obtuvo el 25,10% de los votos. Y Javier Milei, un economista mediático con un discurso radicalizado, se presentó como un candidato antisistema con tendencia libertaria de ultraderecha y obtuvo el 16,5% de los votos3. En ese momento, además, Milei era reconocido como lo que Crespo et al. (2011) denominan outsider de la política, es decir, como una figura que explotaba su inexperiencia en el campo como un atributo para suscitar confianza y que presentaba estilos y discursos antipartidistas e incluso antisistema. Durante el período estudiado, las cuentas oficiales de las redes sociales más utilizadas por estas tres figuras políticas, Twitter, Instagram y Facebook, se mantuvieron constantemente activas, con varias publicaciones por semana.

3. Antecedentes

Las redes sociales se reconocen, desde hace ya más de diez años, como espacios privilegiados de producción y difusión del discurso político (Gallardo Paúls y Girona Fibla, 2020; Mancera Rueda, 2020; Mancera Rueda y Pano Alamán, 2013; Ventura, 2020 y Montero, 2024). Entre ellas, sobresale Twitter, que se identifica como la red social donde se (re)produce mayor cantidad de contenido político (Mancera Rueda, 2020; Mancera Rueda y Pano Alamán, 2013; Ventura, 2020), y más recientemente, Facebook (Slimovich, 2017) e Instagram (García Beaudoux y Slimovich, 2023; Montero, 2024), destacadas por su naturaleza predominantemente visual que facilita la proliferación de discursos centrados en la humanización de las figuras políticas.

Más allá de las diferencias entre las distintas redes sociales, existen ciertas características generales que el discurso político asume en todas ellas. Analistas de distintas regiones demuestran cómo en estos espacios se refuerza la personalización de la política (Gallardo Paúls y Enguix Oliver, 2016; Gallardo Paúls y Girona Fibla, 2020; Madrid Cánovas, 2023; Mancera Rueda y Pano Alamán, 2013; Ques, 2012; Slimovich, 2017; Ventura, 2020). En estrecha relación con ello, se acentúa la conversacionalización (cf. Fairclough, 1995; Fairclough y Mauranen, 1997) del discurso de los/as candidatos/as (Gallardo Paúls y Girona Fibla, 2020) y una ilusión de cercanía y de comunicación directa e inmediata entre las figuras políticas y la ciudadanía (Gallardo Paúls y Enguix Oliver, 2016; Gindin, 2015; Mancera Rueda y Pano Alamán, 2013; Mazzuchino, 2017; Ques, 2012), que en el presente estudio se observarán, especialmente con el uso del vos (ver 6.2). Esta ilusión de cercanía se ve reforzada por la espectacularización de la vida privada de los candidatos (Gallardo Paúls y Enguix Oliver, 2016; Gallardo Paúls y Girona Fibla, 2020; Zappavigna, 2012) y la proliferación de pequeñas narrativas de la gente común (Montero, 2020). Hacemos referencia a una ilusión de cercanía porque, según se ha demostrado en múltiples estudios, la interacción de las figuras políticas con el electorado en redes sociales es escasa o nula y los vínculos que se establecen son asimétricos (Gallardo Paúls y Enguix Oliver, 2016; Gindin, 2018; Mancera Rueda, 2020; Mancera Rueda y Pano Alamán, 2013; Ques, 2012; Slimovich, 2014, 2016; Ventura, 2020).

Respecto de la representación de la ciudadanía en las redes sociales de las figuras políticas, el presente estudio tiene como antecedente directo el análisis de la campaña presidencial argentina 2011 en Twitter (Ventura, 2014) en el que se ha dado cuenta de que los paradestinatrios se represenaban de cuatro formas: como un colectivo nosotros, los argentinos que incluye al candidato y la ciudadanía y puede asociarse tanto a apreciaciones positivas como negativas (según si el candidato es parte del oficialismo o de la oposición), mediante meta-colectivos singulares (Verón, 1987) tales como la argentina, la gente o el pueblo, con el uso del vos poco recurrente en aquel corpus, o mediante la referencia a grupos sociales particulares, tales como los jóvenes, las mujeres o los trabajadores. Por otra parte, al analizar las estrategias discursivas que han articulado la campaña presidencial argentina 2015 (Ventura, 2020), se observa el uso recurrente del nosotros inclusivo y el ustedes para referir a la ciudadanía a la que se le pide el voto y la utilización del vos reservada para aludir a los prodestinatarios. Como podremos observar en 6.2, esta es una diferencia notoria con el corpus actual.

En lo que respecta específicamente a la campaña legislativa 2021 de la CABA y los sujetos discursivos en los que nos focalizaremos en este artículo, García Beaudoux y Slimovich (2023) estudian, centrándose en la variable de género, los tipos de información y estilos de comunicación producidos durante esta campaña en las cuentas de Instagram de figuras políticas de Juntos por el Cambio y Frente de Todos. La conclusión principal a la que llegan es que, para combatir los estereotipos de género, las candidatas comparten predominantemente información dura propiamente política-pública; mientras que los candidatos se focalizan en información blanda-privada, de entretenimiento. Por otra parte, tanto Martins (2023) como Montero (2024) estudian el discurso de Milei en redes sociales. Aunque abordan un período posterior al que nos ocupa, destacan un aspecto que se observará en el ejemplo (4) de esta investigación: la apelación de emociones negativas.

4. Marco teórico-metodológico

Partimos del marco teórico-metodológico del Análisis Estratégico del Discurso (AED) de base sistémico funcional (Menéndez, 2000, 2005, 2009, 2012) y lo complementamos con la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso (ACD) (Fairclough, 2003, 2008).

Desde el AED, entendemos que al producir discursos los/as hablantes, en tanto sujetos discursivos, buscan lograr una determinada finalidad de la manera más eficaz posible (Menéndez, 2000). Para ello optan y combinan de manera recurrente distintos recursos multimodales del modo verbal (gramaticales y pragmático-discursivos) y de otros modos semióticos (como el fotográfico y el audiovisual). Por lo tanto, a partir del análisis de los discursos, en tanto unidades de carácter interaccional que se caracteriza por la propiedad de la coherencia, podemos dar cuenta de la combinación de dichos recursos y reconstruir las estrategias desplegadas en las redes sociales de las figuras políticas. Estas estrategias son interpretadas en relación con el contexto de cultura (Halliday y Matthiessen, 2014) y el sociocognitivo (Sperber y Wilson, [1986] 1994) para explicar las prácticas discursivas (Fairclough, 2003) en las que se articulan.

Respecto de nuestro objeto de estudio, desde el ACD entendemos a la campaña en redes sociales como práctica discursiva, como una práctica social determinada por formas específicas de producción, distribución y consumo de textos en un contexto sociocultural particular (Fairclough, 1995). A su vez, concebimos a los mensajes producidos y difundidos en las redes sociales de los candidatos como discurso político (Raiter, 2009), ya que son producidos en un evento comunicativo donde se presenta un emisor principal, identificado socialmente como líder de un partido que, desde el marco del AED, entendemos que se inscribe en los discursos como sujeto discursivo, y otros participantes que ofician de seguidores y asumen el rol de receptores. Consideramos a cada mensaje publicado en las redes sociales de las figuras políticas como un discurso en el que se articulan los distintos recursos a analizar.

En lo referente a la destinación del discurso político y su representación discursiva, retomamos algunos de los aportes de Verón (1987). A los fines de este estudio, nos interesan especialmente el uso del nosotros inclusivo que, según sostiene, se utiliza para construir el colectivo de identificación y apelar al prodestinatario —destinatario cuyas creencias se pretende confirmar—; y la referencia a entidades enumerables, más amplias que los colectivos de identificación, habitualmente asociadas al paradestinatario —a quien se busca persuadir—. Como veremos en nuestro análisis, estas categorías resultan operativas para explicar ciertas denominaciones de la sociedad civil como colectivo. Sin embargo, como se plantea en estudios del discurso político más actuales (Tufró, 2012; Ventura, 2014, 2020), existe una tendencia a individualizar la destinación del discurso político que resulta recurrente en algunas de las series discursivas analizadas (véase 6.2).

5. Metodología y corpus

Se partió de un corpus general conformado por capturas de pantalla de todos los mensajes publicados durante la campaña en las cuentas oficiales de Twitter, Instagram y Facebook de Vidal, Santoro y Milei. La elección de estas tres redes sociales se debió a que fueron las más utilizada por estas figuras políticas durante la campaña. Se seleccionaron aquellos discursos en los que se hace algún tipo de referencia a la sociedad civil mediante el modo verbal o el (audio)visual. Las muestras fueron organizadas en series discursivas, entendidas como un conjunto de discursos reconstruidos por la analista a partir de características en común como: el tópico, la identidad del sujeto discursivo, la identidad de la audiencia, el registro y el género (Menéndez 2000, 2005, 2009). En este caso, se construyeron tres guiadas por el sujeto discursivo: la de Vidal compuesta por 60 discursos (sobre un total de 204 publicados durante la campaña), la de Santoro formada por 33 discursos (sobre un total de 144) y la de Milei con 52 discursos (sobre un total de 531 publicaciones). Para el análisis de recursos gramaticales, abordamos a los discursos en tanto textos, entendidos como una unidad semántico-gramatical definida por la propiedad de la cohesión (Halliday y Hasan, 1978) que articula las unidades mínimas de los distintos modos semióticos (Menéndez, 2012). Se segmentaron los fragmentos de modo verbal en cláusulas y se consideró a cada fotografía como una unidad mínima. Las unidades audiovisuales, por su parte, fueron segmentadas en escenas. Para el análisis pragmático-discursivo asumimos como unidad de análisis al discurso.

No se realizó una diferenciación de las muestras por red social por dos razones: en primer lugar, porque en un primer estudio exploratorio no se identificaron grandes diferencias entre el uso de unas y otras. De hecho, gran parte de las publicaciones se reiteraban en las tres redes sociales con modificaciones menores. En segundo lugar, no atendía a los objetivos de este estudio el análisis contrastivo entre ellas.

La primera etapa de análisis fue cualitativa y descriptiva. Se identificaron y etiquetaron con Atlas Ti 7 los recursos gramaticales y pragmático-discursivos empleados en cada una de las muestras del corpus. En el modo verbal, se analizaron los recursos gramaticales asociados al sistema de transitividad: clases de procesos y roles asociados (Halliday y Matthiessen, 2014), rol social de los/as agentes representados/as en cada cláusula y la forma de representar al agente —explícita, elidida o mitigada— (Fairclough, 2003; Lavandera, 1985); al de modo: tiempo, persona y modo verbal; y a los que realizan la función textual: organización de la información (identificación de temas marcados) y cohesión gramatical y léxica (Halliday y Matthiessen, 2014). En tanto recursos pragmáticos, se analizaron las clases de actos ilocutivos (Austin, 1962; Searle, 1976) y el grado de suposicionalidad discursiva (Ventura, 2020) de cada discurso. El modo fotográfico se abordó considerando la propuesta de Kress y van Leuween ([1996] 2006). Se identificaron clases de representaciones ideativas (narrativas —de acción transactivas y no transactivas, reactivas transactivas y no transactivas, verbales/mentales y de transformación— o representaciones conceptuales), agentes representados, distancia social y jerarquía entre el sujeto discursivo y el interactivo configuradas por el encuadre y punto de toma, y demanda u oferta de acción/información según el sistema de mirada. En los videos, siguiendo la propuesta metodológica de Hellin (2023), seleccionamos escenas que consideramos representativas a los fines de este estudio y analizamos el vínculo entre modo visual, verbal y sonoro a partir de las categorías previamente mencionadas.

Los datos obtenidos del análisis descriptivo cualitativo fueron filtrados para el análisis estratégico-discursivo: se identificaron recurrencias en la combinación de recursos que permitieron dar cuenta de la configuración de la estrategia discursiva Representar a la sociedad civil en el corpus de cada candidato/a. A partir de las recurrencias observadas en los resultados cuantitativos, se seleccionaron las muestras representativas que se presentarán, a modo de ejemplo, en los próximos apartados.

La tercera etapa de la investigación consistió en el análisis comparativo de los resultados de cada serie y su interpretación desde una perspectiva crítica (Fairclough, 2003).

6. Análisis

El primer dato significativo es la representatividad porcentual de los discursos seleccionados para este estudio sobre el total de los publicados durante la campaña en las redes de cada candidato/a: en el 29,5% de las muestras de Vidal y el 23% de las de Santoro se realiza alguna referencia a la sociedad civil. En el caso de Milei, en cambio, esa cifra se reduce al 10%. Es decir que hay una baja representatividad de la finalidad interactiva Representar a la sociedad civil en sus discursos. El foco de su campaña está en amenazar la imagen de los adversarios políticos, y construir y defender su incipiente imagen como candidato.

Al adentrarnos en el análisis, identificamos los roles sociales de los agentes con los que se identifica a la sociedad civil en los discursos de cada figura política. Para ello, se utilizan: el pronombre nosotros y procesos conjugados en primera persona del plural a los que se les asigna discursivamente un valor inclusivo, el pronombre yo y procesos conjugados en primera singular, la segunda persona singular en su forma de voseo (vos) y la segunda plural; ciertas denominaciones como: vecinos/as, gente o personas, argentinos y todos/as; y representaciones de la ciudadanía por su rol en la economía (comerciantes, emprendedores, trabajadores, etc.) o su rol familiar (chicos y jóvenes en tanto hijos, ma/padres y abuelos).

El nosotros con valor inclusivo es el recurso más utilizado por Vidal para referir a la sociedad civil (aproximadamente el 30% de las referencias a este colectivo). Los otros candidatos también lo usan, aunque en menor medida (13% de las apariciones de la ciudadanía en tanto agente en la serie de Santoro y 21% en la de Milei). Abordaremos el análisis de este recurso en el apartado 6.1. Por otra parte, especialmente en los corpus de Vidal y Milei, se observa el uso de recursos para individualizar a la sociedad civil: ambos utilizan el vos (12% de las referencias a la sociedad civil en la serie de Vidal y 45% en la de Milei), aunque asociado a distintas clases de procesos y modos, como analizaremos en 6.2. Además, en los discursos de Vidal se usan el yo y narrativas individuales donde se alude a la sociedad civil por su rol económico (emprendedores, comerciantes, etc.) o familiar (ma/padres, hijos/as, etc.). Finalmente, observamos la predominancia de la denominación vecinos/as en los discursos de Santoro (45% de las menciones de la sociedad civil) y una alta recurrencia en los de Vidal (18%). Como se observará en 6.3, este término se utiliza para construir distintas representaciones de la sociedad civil en cada serie.

6.1 La sociedad civil como un nosotros inclusivo

Para referir a la sociedad civil, en el corpus de Vidal predominan el uso de distintas clases de procesos conjugados en primera persona del plural y del pronombre nosotros dotados, discursivamente, de un valor inclusivo. Se utilizan para representar a un colectivo amplio que incluye a la candidata y el prodestinatario y, en algunos casos, también al paradestinatario. Se lo representa como víctima de las políticas del Gobierno Nacional (en cláusulas mentales y relacionales), a la vez que como motor de cambio (como agente de procesos de comportamiento y materiales). Observemos, en el siguiente ejemplo, esta representación de la sociedad civil:

Ejemplo (1). Publicación de Instagram de @mariuvidal (10/11/2021)

Este mensaje reproduce parte de las palabras pronunciadas por Vidal en el acto de cierre de campaña. En tanto texto, está conformado por las siguientes cláusulas y subcláusulas:

- 1. Ir a votar este domingo es limitar el daño,

- 1.1 Ir a votar este domingo

- 1.2 limitar el daño

- 2. es poner un freno.

- 2.1 poner un freno

- 3. Es decir #BASTA.

- 3.1 decir #BASTA.

- Y, sobre todo,

- 4. ir a votar este domingo es gritar que no pudieron con nosotros, que no nos rendimos, que sabemos que podemos tener un futuro distinto.

- 4.1 ir a votar este domingo

- 4.2 gritar que no pudieron con nosotros, que no nos rendimos, que sabemos que podemos tener un futuro distinto.

- 4.2.1 no pudieron con nosotros,

- 4.2.2 no nos rendimos,

- 4.2.3 sabemos que podemos tener un futuro distinto.

- 4.2.3.1 podemos tener un futuro distinto.

- Por eso,

- 5. gritemos #BASTA este domingo.

- 6. Gritémoslo bien fuerte para que nos escuchen.

- para que

- 6.1 nos escuchen.

- 7. Sabemos de nuestra fuerza, de nuestras convicciones y de nuestros valores.

- Pero sobre todo

- 8. sabemos que esa Argentina que tanto queremos depende de nosotros

- 8.1 esa Argentina que tanto queremos depende de nosotros

- 8.1.1 que tanto queremos

- y

- 9. la vamos a hacer juntos.

En las primeras cláusulas (1 a 4.2) se presentan procesos de comportamiento (ir a votar), materiales (limitar, poner un freno) y verbales (decir, gritar) en su forma de infinitivo, que mitiga la agentividad (Lavandera, 1985). No obstante, a partir de la cláusula 4.2.2 se comienzan a utilizar procesos mentales (no nos rendimos, sabemos, queremos), relacionales (tener) y de comportamiento (hacer) conjugados, en su mayoría, en primera persona plural con valor inclusivo en modo indicativo del tiempo presente o con perífrasis de futuro. Estos se vinculan, por cohesión léxica, con los de la primera mitad del texto y llevan a inferir que el agente de los procesos en infinitivo es también ese nosotros. Por ejemplo, gritar (4) se vincula por reiteración con gritemos (5 y 6), decir #Basta (3.1), por sinonimia con gritemos #Basta (5), y limitar el daño (1.2) y poner un freno (2.1), por colocación, con no nos rendimos (4).

En este discurso, Vidal en tanto sujeto discursivo realiza dos actos ilocutivos: en la primera parte (cláusulas 1 a 4), mediante un acto asertivo, dota de significado al acto de votar. En la segunda —vinculada cohesivamente a la primera por el conector consecutivo por eso— realiza un acto directivo: convoca a votar a Juntos por el Cambio mediante la metáfora Gritemos #BASTA.

A su vez, se observa un alto grado de suposicionalidad. No solo, como ya se ha visto, se mitiga la agentividad de varios procesos, sino que también se utilizan:

- Descripciones definidas como el daño, este domingo yesa Argentina que tanto queremos que activan la presuposición de existencia y conocimiento por parte del interlocutor/a de aquello que se refiere.

- Procesos implicativos:limitar y poner un freno, que activan la presuposición de que el daño existe y avanza; no pudieron, que activa la presuposición de que lo intentaron; y no nos rendimos, que activa la presuposición de que nos sucedieron cosas negativas que podrían habernos doblegado.

- Las siguientes premisas implicadas que se presentan como supuestos:

- a) Este domingo son las elecciones legislativas en CABA y Juntos por el Cambio presenta las candidaturas de Vidal y sus copartidarios.

- b) Quienes nos hacen daño e intentaron poder con nosotros son los gobernantes del Frente de Todos.

- c) Deseamos un futuro distinto porque no nos gusta el presente.

- d) Decimos y gritamos basta porque no aceptamos cómo estamos viviendo.

- e) La Argentina que queremos no es la actual.

- f) Si podemos tener un futuro distinto debemos intentarlo.

- g) Con nuestro voto determinamos la Argentina que queremos.

Estas premisas, en combinación con el contenido explícito y presupuesto, llevan a la conclusión fuertemente manifiesta: si votamos a Juntos por el Cambio mostramos nuestra disconformidad con la gestión de Frente de Todos, frenamos sus decisiones políticas y así cambiamos el futuro y logramos la Argentina que queremos.

Por lo tanto, en este discurso, se representa a una parte de la sociedad civil: a los prodestinatarios, votantes de Juntos por el Cambio, más la candidata y sus copartidarios/as, como un colectivo que es víctima de la gestión del gobierno nacional, pero sabe lo que quiere y puede hacer; tiene fuerza, convicciones y valores, y el poder de cambiar la realidad mediante el voto.

La fotografía es una representación narrativa reactiva no transactiva: se muestra a la candidata y sus copartidarios/as mirando y aplaudiendo o saludando hacia distintos puntos que están fuera de cuadro. Se da por supuesto que se dirigen al público que los ha acompañado en el acto de cierre. Es decir que, al igual que en el modo verbal, hay una representación del nosotros que incluye a la candidata, sus copartidarios y sus prodestinatarios que, aunque no están representados, se asume que están fuera de cuadro.

La imagen de la candidata es la más saliente de la imagen, tanto por su ubicación central como por la iluminación y el foco, que se concentran en su rostro. Se activa así el supuesto de que ella es la figura principal de la campaña. A su izquierda se observa a Bullrich, quien había renunciado a competir con ella en las PASO, y a Larreta, jefe de gobierno de la CABA. A su derecha a Tetaz, su compañero de fórmula, y detrás de él a Macri, fundador y líder del partido. La aparición de estas figuras políticas y su distribución producen la implicatura de que Vidal cuenta con el reconocimiento, acompañamiento y apoyo de todo su partido.

Vidal y Bullrich sostienen una bandera con la consigna #BASTA, que establece un vínculo cohesivo por reiteración con las cláusulas 3 y 5. Además, esta repetición genera consistencia en registro: vincula a este mensaje en particular con el contexto de campaña en el que ese hashtag se utilizó como eslogan de campaña. Tal como señala Mancera Rueda (2020), los hashtags se utilizan para marcar el tema de cada mensaje como una forma de metadato explícito y, particularmente en el discurso político, es frecuente su uso para propagar eslóganes que permiten tejer conversaciones en torno a un tema. En este caso, el tema es el límite que se pone a Frente de Todos votando a Juntos por el Cambio. Fue tal la importancia que se le dio al uso de este hashtag que se extendió más allá del ecosistema de las redes sociales y se utilizó, como se observa en la foto, en banderas y cartelería e intervenciones en la vía pública.

La mayoría de las figuras políticas representadas sonríen y, sobre sus cabezas, se observan destellos que pueden asociarse con papelitos que caen o con fuegos artificiales. Se construye así un ambiente festivo que, al vincularse con la premisa supuesta de que el partido ha sido el más votado en las PASO y de que es probable que esos resultados se repitan en las elecciones de este domingo, activa la implicatura de que las figuras políticas están celebrando ese triunfo venidero que, como vimos al analizar las implicaturas producidas mediante el modo verbal, conducirá a la Argentina que queremos.

En esta imagen, se utiliza una toma a nivel y un plano general: las figuras políticas son representadas con cierta distancia del sujeto interactivo que observa la escena como si fuese un prodestinatario más que asistió al evento. Es decir, como parte de ese nosotros inclusivo, al que se hace referencia mediante el modo verbal, que es víctima del gobierno de Frente de Todos pero que puede ponerle un freno votando a Juntos por el Cambio.

En los casos de Santoro y Milei, la recurrencia del nosotros con valor inclusivo es menor y se observa una marcada diferencia respecto de la clase de procesos con los que se lo asocia en cada caso. En las muestras del candidato de Frente de Todos, se lo utiliza, predominantemente, como agente de procesos de comportamiento. En cambio, en las del candidato de La Libertad Avanza se lo vincula con procesos mentales o relacionales.

Es decir que, en el corpus de Santoro, el colectivo que conforma la sociedad civil junto con el candidato realiza, en el plano ideativo, acciones concretas con consecuencias en la realidad. Por ejemplo, en el fragmento: Lo que está en juego en esta elección es si damos un salto hacia el futuro o nos volvemos a caer (Ejemplo (2): publicación de Twitter de @LeandroSantoro 13/11/2021), a semejanza de lo que se plantea en el ejemplo (1) de Vidal, la acción de votar es representada, metafóricamente, mediante acciones concretas cuyas consecuencias son desplazamientos temporales/espaciales. El proceso damos un salto supone que aquello que el nosotros inclusivo busca alcanzar mediante el voto no es cercano y que, por lo tanto, requiere un esfuerzo voluntario (distinto sería si se dijera, por ejemplo, damos un paso). El circunstancial hacia el futuro, en este discurso se asocia implícitamente con algo positivo, deseable. Por el contrario, el proceso caer supone un menor grado de voluntad del agente y un movimiento descendente hacia algo no deseado. La frase verbal con valor iterativo volvemos a, que modifica a caer, activa la presuposición de que el nosotros ya estuvo en ese lugar valorado negativamente. Esto, en combinación con las premisas implicadas de que en el pasado gobernó Juntos por el Cambio y de que en estas elecciones Frente de Todos está en disputa con ese partido, conduce a la conclusión, también implícita, de que, si gana Santoro, la sociedad civil irá hacia un futuro promisorio, pero si gana Vidal, se volverá a un gobierno que le impacta negativamente.

En cambio, en el corpus de Milei, el nosotros inclusivo se representa como un colectivo que experimenta las consecuencias negativas de la gestión política tanto en la Ciudad como a nivel nacional. Como ejemplo, se puede observar este fragmento inicial del discurso publicado en Instagram el 11 de noviembre, tras el cierre de campaña: “El domingo es nuestra oportunidad de decirle a la casta política empobrecedora lo que sentimos por ellos. Que no los soportamos más, que estamos podridos, que nos cansaron” (Ejemplo (3): publicación de Instagram de @javiermilei 11/11/2021). Se utilizan cuatro procesos cuyo agente es el nosotros inclusivo: el proceso verbal decir con agente mitigado por el infinitivo que, sin embargo, se asocia de forma directa al nosotros por el contexto clausal; y los procesos mentales-sensoriales sentimos, soportamos y estamos podridos, los tres conjugados en primera persona plural en modo indicativo presente. Además, el nosotros aparece como alcance del proceso mentalsensorial cansaron cuya agentividad se atribuye a la casta política empobrecedora. Todos estos procesos representan afecto negativo (Martin y White, 2005). Es decir que la sociedad civil se construye como un colectivo del que forma parte el candidato, que es víctima de la casta política y que, mediante el voto, puede manifestar su descontento.

Se observa, entonces, una marcada diferencia en la construcción de la sociedad civil mediante el nosotros inclusivo. Tanto en la serie de Vidal como en la de Santoro se lo representa como agente de distintas clases de procesos, tanto mentales como verbales, pero también de comportamiento y materiales, es decir, como un colectivo que no solo es capaz de sentir y manifestar su disconformidad con la situación actual o pasada sino que, por lo menos metafóricamente, tiene la capacidad de hacer cosas para modificarlo a futuro. De hecho, la acción de votar es representada con procesos como poner un freno (ejemplo 1 de Vidal) o damos un salto que suponen modificaciones en la realidad. En cambio, en el discurso de Milei el nosotros es representado principalmente como agente de procesos mentales-sensoriales y verbales asociados a valoraciones negativas. En las muestras analizadas estos procesos se utilizan, fundamentalmente, para construir a este colectivo como una víctima que solo puede sentir y expresar su disconformidad con la situación actual.

6.2 La sociedad civil sos vos

En los corpus de Vidal y Milei (no así en el de Santoro), detectamos una tendencia a representar a la sociedad civil como conjunto de individualidades. Para ello, en los discursos de ambos sujetos discursivos, se utiliza la segunda persona singular en su forma de voseo. Además, en ciertos spots de campaña de Vidal se emplea el yo y en varios mensajes publicados en sus redes, narrativas personales. Profundizaremos en el uso de vos por ser un recurso que aparece con alta recurrencia en dos de las tres series estudiadas.

En el español rioplatense de Argentina las formas de tratamiento más frecuentes para la segunda persona singular se centran en el par vos/usted. En general, el vos representa un vínculo de mayor cercanía, horizontalidad e informalidad entre los hablantes, en contraste con el usted que muestra mayor distancia y diferencias jerárquicas (Speranza, 2019).

Hace ya varias décadas que se observa el empleo del vos en los discursos de políticos argentinos. Se utiliza como recurso para: individualizar al destinatario y excluirlo de cualquier colectivo político (Tufró, 2012), impactar positivamente en el inconsciente de los votantes (Gomez y Bandrés, 2014; Klaric, 2015) y lograr lo que, en términos de Fairclough (1995), se conoce como efecto de conversacionalización. Como hemos planteado en el apartado de antecedentes, en el análisis de las campañas presidenciales argentinas en Twitter 2011 y 2015 se observó el uso de este recurso, aunque con una baja recurrencia, reservada para referir al prodestinatario (Ventura, 2014; 2020).

En cambio, en la campaña legislativa 2021, este es el recurso más usado para referirse a la sociedad civil en el corpus de Milei y tiene alta recurrencia en el de Vidal. No obstante, se han identificado notorias diferencias en la forma en que ambas figuras políticas lo utilizan. En primer lugar, como hemos visto también en el caso del nosotros inclusivo, en el corpus de la candidata se presentan diversas clases de procesos conjugados en segunda persona singular. En cambio, en la serie del candidato de La Libertad Avanza, los procesos conjugados en esta persona verbal son fundamentalmente mentales. Es decir que, mientras que Vidal representa al vos como alguien que actúa, piensa y es portador/a de diversos atributos, Milei lo representa principalmente asociado al pensamiento.

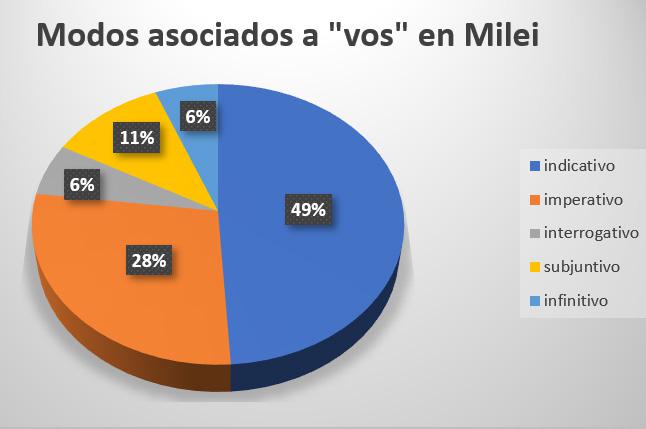

Complementariamente, resulta interesante analizar en qué modos verbales aparecen conjugados estos procesos:

Gráficos 1 y 2: Modos verbales asociados a “vos” en el corpus de Vidal y Milei. Elaboración propia en base a datos obtenidos del análisis de corpus.

Tal como se desprende de estos gráficos, en el corpus de Vidal, el 68% de los procesos están conjugados en modo indicativo, que se utiliza principalmente para realizar actos ilocutivos asertivos. La candidata, en tanto sujeto discursivo, realiza afirmaciones en las que se representa al vos como agente de procesos mentales-sensoriales, relacionales, materiales y de comportamiento.

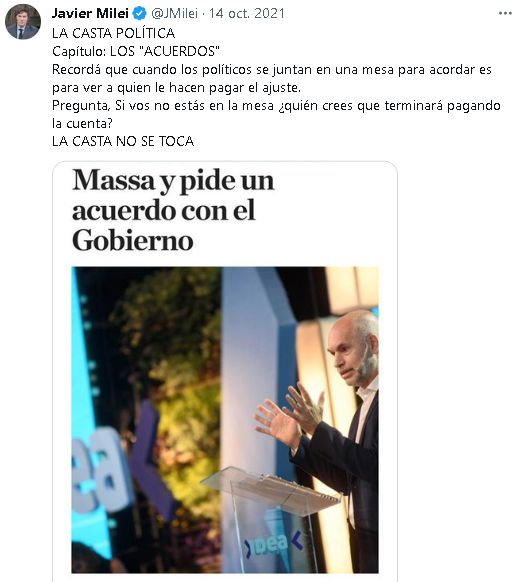

En cambio, en el caso de Milei es significativo el uso de tres modos verbales que se asocian con los actos ilocutivos directivos: el imperativo, el subjuntivo y el interrogativo. Es decir que, en gran parte de sus discursos, el candidato le ordena al vos lo que debe pensar, sentir o percibir. Observémoslo en un ejemplo:

Ejemplo (4): Muestra de Twitter @JMilei (14/10/2021)

Esta muestra, en tanto unidad textual, está conformada por las siguientes cláusulas:

- 1. Recordá que cuando los políticos se juntan en una mesa para acordar es para ver a quien le hacen pagar el ajuste.

- 1.1 cuando los políticos se juntan en una mesa para acordar es para ver a quien le hacen pagar el ajuste

- 1.1.1 los políticos se juntan en una mesa para acordar

- 1.1.1.1 acordar

- 1.1.2 ver a quien le hacen pagar el ajuste

- 1.1.2.1 a quien le hacen pagar el ajuste

- 1.1.2.1.1 pagar el ajuste

- 2 Pregunta, Si vos no estás en la mesa ¿quién crees que terminará pagando la cuenta?

- 2.1Si vos no estás en la mesa ¿quién crees que terminará pagando la cuenta?

- 2.1.1 vos no estás en la mesa

- 2.1.2 que terminará pagando la cuenta

- 3. LA CASTA NO SE TOCA

Se utilizan tres procesos conjugados en segunda persona singular, dos mentales: recordá (en modo imperativo —cláusula 1—) y crees (en modo interrogativo presente —2.1—) y uno relacional: no estás (en modo indicativo presente con polaridad negativa —subcláusula 2.1.1—). El candidato le da una orden e interroga al interlocutor de forma abierta. Es decir que el mensaje tiene fuerza ilocutiva directiva.

Además, este discurso tiene un alto grado de suposicionalidad. Para dotarlo de su máxima relevancia, el lector debe reponer:

- Quién es el agente mitigado (Lavandera, 1985) de los procesos de comportamiento pagar (subcláusula 1.1.2.1.1) y terminará pagando (subcláusula 2.1.2): a partir del proceso inferencial que se desencadena por la construcción de condicional Si vos no estás en la mesa es posible reponer que el agente de dichos procesos también es vos.

- El presupuesto activado por el proceso implicativo recordá: vos ya sabías, aunque podés haber olvidado, que cuando los políticos se juntan en una mesa a acordar….

- Que la casta política, los acuerdos, los políticos, el ajuste, la mesa, la cuenta existen y son conocidos por quien recibe el mensaje; lo cual es activado por el uso de descripciones definidas.

- El mensaje activa las siguientes premisas implicadas fuertemente manifiestas (supuestos):

- a) Larreta y Massa son algunos de los políticos que forman parte de la Casta.

- b) Los políticos van a producir un ajuste y sus consecuencias afectarán a ciertas personas.

- c) “Pagar la cuenta” es sufrir las consecuencias del ajuste.

- d) Quienes deciden y acuerdan no sufren las consecuencias del ajuste.

- e) Las personas que no participan de las decisiones son las afectadas por sus consecuencias.

- f) Vos no estás en la mesa porque los políticos no hacen partícipes de las decisiones a la ciudadanía.

- La combinación de estas premisas con el contenido explícito conduce a las siguientes conclusiones implicadas fuertemente manifiestas:

- a-d) Larreta y Massa van a producir un ajuste que no los va a afectar a ellos ni a nadie de la casta política.

- e-f) Vos vas a ser afectado por las decisiones de la casta política.

- Asimismo, se activan las siguientes premisas débilmente manifiestas:

- g) Quien puede recordarte algo y darte pruebas de aquello que afirma sabe más que vos sobre el tema.

- h) La información publicada en la prensa es prueba de lo que se afirma.

- Estas premisas conducen a la conclusión débilmente manifiesta de que Milei sabe más que vos sobre los acuerdos de la casta política y te puede recordar y prevenir respecto de lo que sucederá.

En este mensaje, como en otros de la serie de Milei, la referencia a la casta y su separación discursiva de ella, lo construyen como outsider de la política. Por otra parte, la información que brinda respecto de los negociados y el modo imperativo empleado, lo muestran como alguien con conocimiento del accionar de la oposición y con la capacidad o poder de ordenar a quienes lo siguen en las redes, que se supone que tienen menos conocimientos que él, que recuerden cómo las perjudica la casta política.

Esta configuración de la sociedad civil como un vos a quien el candidato le da órdenes y le explica cómo lo/a afecta la casta política se reproduce en la mayoría del corpus de este candidato y en su principal spot de campaña. En esta pieza audiovisual, se representa a Milei junto con sus copartidario/as Marra y Villarruel reiterando alternativamente la frase estás pidiendo… (por ejemplo: estás pidiendo que tu alquiler no se vaya por las nubes). Hacia la mitad del spot, Marra dice: No estás pidiendo demasiado. Es decir que las figuras políticas se representan con el poder de conocer y evaluar las necesidades de la sociedad civil a la que interpelan en tanto individuos puntuales hablándoles de vos.

En síntesis, tanto Milei como Vidal utilizan el vos para individualizar a la sociedad civil y representarla como víctima de la gestión del adversario político. Sin embargo, sus discursos se diferencian en las clases de procesos, modos verbales y fuerzas ilocutivas que se asocian a esa segunda persona singular. En las muestras de la candidata de Juntos por el Cambio se seleccionan recursos que le permiten describir la situación de la persona a la que identifica como vos y representarla ideativamente realizando distintas clases de acciones con impacto en la realidad. En cambio, en el caso de Milei, se le dan órdenes a esa persona, se la interpela y se la representa, fundamentalmente, como agente de procesos mentales o verbales, con mayor grado de pasividad y menor poder de acción sobre la realidad. Es el candidato quien se representa con el poder de conocer la realidad y modificarla.

6.3. La sociedad civil son los/as vecinos/as

Como hemos planteado al inicio de este apartado, la denominación vecinos/as es la más utilizada por Santoro para referir a la sociedad civil y también tiene elevada recurrencia en el corpus de Vidal. En las muestras de Milei no tiene apariciones. El uso de este término presupone la existencia de un colectivo al que se designa de esa forma. Sin embargo, como veremos a continuación, la definición de ese colectivo se construye de distintas formas en el corpus de cada candidato/a.

Se trata de una denominación que el macrismo utilizó desde sus inicios en la política (Gindin, 2019; Tufró, 2012; Zukerfeld, 2020) y que, en ciertas ocasiones, le fue disputada por otros signos políticos (Tufró, 2012). Desde el discurso macrista, el vecino es concebido como un cliente al cual se le deben facilitar las cosas y al que no se le pueden exigir esfuerzos, un colectivo que expresa una opinión unánime y un grupo no político y no politizado que delega en los políticos su bienestar (Gindin, 2019; Tufró, 2012).

En varios de los mensajes publicados en las redes sociales de Vidal durante la campaña, como en el siguiente tweet, se hace referencia a la reunión de la candidata con vecinos/as: se la muestra interactuando con personas que se reúnen con ella en algún parque o café de la CABA.

Ejemplo (5): Muestra de Twitter de @mariuvidal (30/09/2021)

Esta muestra, en tanto unidad textual, está compuesta por las siguientes (sub)cláusulas:

- 1. Que nuestros hijos o nietos se tengan que ir al exterior, la falta de empleo y de oportunidades en Argentina, el avasallamiento del kirchnerismo son los principales temas que siempre escucho cuando me encuentro con vecinos que hablan con mucha preocupación.

- 1.1 nuestros hijos o nietos se tengan que ir al exterior

- 1.2 la falta de empleo y de oportunidades en Argentina

- 1.3 el avasallamiento del kirchnerismo

- 1.4 que siempre escucho cuando me encuentro con vecinos que hablan con mucha preocupación.

- 1.4.1 me encuentro con vecinos que hablan con mucha preocupación.

- 1.4.1.1 que hablan con mucha preocupación.

La cláusula principal se encuentra regida por el proceso relacional son. Se presentan las distintas problemáticas que sufre la sociedad civil mediante descripciones definidas (Que nuestros hijos o nietos se tengan que ir al exterior, la falta de empleo y de oportunidades en Argentina, el avasallamiento del kirchnerismo), lo cual activa la presuposición de que esas problemáticas existen y son conocidas por quien recibe el mensaje. Además, se las presenta en posición temática, al inicio de la cláusula, lo cual les otorga especial saliencia.

El modalizador de obligatoriedad tengan que, en la subcláusula 1.1, activa la presuposición de que nuestros hijos o nietos se van al exterior obligados, no por voluntad propia. Hay un nexo causal implícito con 1.2: se puede inferir que la falta de empleos y oportunidades es la razón por la que emigran. Finalmente, la frase preposicional del kirchnerismo que modifica a avasallamiento en 1.3 lleva a inferir fácilmente que este partido, además de que avasalla, es la causa de que falten empleos y oportunidades y de que nuestros hijos o nietos se tengan que ir al exterior.

Por otra parte, la referencia a hijos o nietos en edad de emigrar en busca de oportunidades laborales define el perfil de las personas a las que se dirige Vidal y con quienes se identifica mediante el uso del pronombre posesivo nuestros: personas adultas y adultas mayores con familia y un estatus económico medio-alto cuyos hijos pueden viajar. Este perfil se reafirma mediante una serie de supuestos que activa la fotografía: tanto la mujer que se encuentra sentada a la izquierda de la candidata como quienes se ubican frente a ella (con cabello canoso y teñido de rubio) parecen ser mujeres mayores. Además, la imagen se contextualiza en un café de CABA, espacio que suele ser frecuentado por la clase media.

En la subcláusula 1.4.1.1 se selecciona el término vecinos como agente del proceso verbal hablan. A su vez, las personas representadas en la fotografía muestran una gestualidad seria que lleva a inferir que están hablando de las problemáticas descriptas mediante el modo verbal. Por lo tanto, se construye a este colectivo como personas que se acercan a la candidata a contarle, en este caso, sus problemas causados por el kirchnerismo. Al igual que en el ejemplo (1), los vecinos/as se revisten de un cierto poder de acción para cambiar su realidad. En este caso, reuniéndose con Vidal.

A la candidata se la observa en un rol más pasivo, realizando el proceso mental de escuchar, tanto en la fotografía, que es una representación narrativa verbal / mental en la que se la muestra en una postura de escucha, mirando a la vecina que habla; como en la cláusula 1.4 en la que es agente del proceso mental-sensorial escucho. Resulta significativo que, a pesar de que en la foto se ve a la candidata junto a su copartidario Tetaz (sentado a su derecha), se elige la forma singular tanto de este proceso como del de comportamiento encuentro (1.4.1) para individualizar y personalizar el vínculo candidata-vecinos/as.

Todos los procesos que se utilizan están conjugados en presente del modo indicativo: la candidata refiere a un estado de cosas actuales y de cierta durabilidad, se realiza un acto ilocutivo asertivo. Es decir que, si bien en la foto se representa una reunión puntual con ciertas vecinas, mediante el modo verbal se describe una dinámica habitual: la candidata escucha a los/as vecinos/as que le hablan de sus problemas causados por el kirchnerismo. La relevancia de esta clase de mensajes descansa en dos premisas implicadas: que si una candidata conoce los problemas de la sociedad civil trabajará para solucionarlos en caso de ser electa y que Vidal conoce los problemas de los/as vecinos/as porque los escucha durante toda la campaña. Entonces, se conduce a la conclusión de que Vidal trabajará para solucionar los problemas de los/as vecinos/as si es electa.

En el caso de Santoro, como hemos planteado previamente, la denominación vecinos/as es la más utilizada para referirse a la sociedad civil. Llama la atención porque, como hemos señalado, es un término muy asociado al discurso macrista en la CABA. Se puede hipotetizar que, como esta fue la denominación más usada para mencionar a la ciudadanía de la Ciudad durante los catorce años de gestión de Pro/Cambiemos/Juntos por el Cambio (Zukerfeld, 2020), se estableció como una marca identitaria de los/as votantes de esta región del país. Por lo tanto, Santoro buscó aprovechar esa identificación, aunque resignificándola.

En primer lugar, a diferencia de Vidal, que representa a los/as vecinos/as como personas individuales que se acercan a ella para conversar en parques o cafés; Santoro denomina vecinas/os a las personas que habitan en un determinado barrio al que visita durante la campaña. Es decir que, mientras que en el corpus de Vidal los/as vecinos/as son individuos que se acercan a la candidata, en el de Santoro son un colectivo al que el candidato se acerca, como observaremos en el siguiente ejemplo.

Ejemplo (6). Muestra de Facebook de @SantoroLeandro (16/10/2021)

Esta muestra, en tanto unidad textual, está compuesta por las siguientes cláusulas:

- 1. En el sur de nuestra ciudad las y los vecinos piden políticas públicas urgente!

- 2. Hoy en Villa 20 caminamos

- y

- 3. escuchamos sus reclamos.

- 1.1 Reclamos

La cláusula 1 se articula en torno al proceso verbal piden, cuyo agente es las y los vecinos. Tiene un matiz semántico distinto de hablan del ejemplo (5) de Vidal: piden es un proceso implicativo que activa la presuposición de que no hay políticas públicas en el sur de la ciudad. La activación de esta presuposición se refuerza mediante el proceso verbal nominalizado reclamos (subcláusula 3.1) que también es implicativo. Por lo tanto, las/os vecinas/os son representadas/os como personas que reclaman sus necesidades a la clase política.

En este discurso, la suposicionalidad es alta. Como ya hemos dicho, la falta de políticas está presupuesta por los procesos implicativos utilizados. Sus consecuencias deben reponerse a través de lo representado mediante el modo fotográfico. En las dos imágenes que se observan a la derecha de la publicación, se usa el plano general para presentar el contexto en el que viven las/os vecinas/os: calles de tierra inundadas y viviendas precarias; y en la fotografía de la izquierda se observa a Santoro, con gesto serio, escuchando a un vecino que le habla con la misma gestualidad. Se activa el supuesto de que el tema de conversación son las problemáticas que atraviesan en el barrio.

A diferencia del ejemplo (5), en el que se explicita, aunque de forma mitigada, quién es el responsable de los problemas de los/as vecinos/as (el kirchnerismo), en este mensaje queda totalmente implícito. Se debe acceder al supuesto de que Juntos por el Cambio gobierna hace catorce años en la CABA y que, por lo tanto, es responsable de la falta de políticas públicas y sus consecuencias.

Otra diferencia entre ambos candidatos es la clase social a la que identifican con la denominación vecinos/as. Vimos en el ejemplo (5) que Vidal refiere a la clase mediaalta. En cambio, en los mensajes de Santoro con este término se menciona especialmente a personas de clase baja, tal como puede observarse en el ejemplo (6) en el que se hace referencia a la zona sur, que es la que tiene mayores índices de pobreza de la CABA y específicamente a la Villa 20, que es un barrio postergado. Además, como hemos planteado, en las fotografías se utilizan planos generales para mostrar las carencias de esta población.

Por otra parte, la denominación de este colectivo con la doble flexión de género en sus determinantes (las y los) puede conducir a la premisa implicada (supuesto) de que quienes usan el lenguaje de esta forma tienen especial sensibilidad hacia las cuestiones de género. Esta premisa, vinculada con la de que los/as candidatos/as se comprometen con aquello que en campaña señalan como importante o prioritario, puede conducir a la conclusión implicada débilmente manifiesta de que, en caso de gobernar, Santoro atenderá especialmente las necesidades de mujeres y diversidades.

Además, a diferencia del discurso de Vidal, en el que se utiliza la primera persona singular para referir a las acciones de la candidata, en este mensaje de Santoro el proceso de comportamiento caminamos y el mental escuchamos están conjugados en primera persona plural. El agente es el nosotros partidario representado, también, en las fotografías: en la primera, se observa a Santoro acompañado por una copartidaria y otra, fuera de plano, que sostiene sus boletas. En las dos imágenes de la derecha, se lo ve caminando junto con varias mujeres con pechera de Frente de Todos que pueden identificarse como militantes de su partido. Por lo tanto, en el discurso de Santoro la actividad política también es representada como colectiva.

Finalmente, este discurso alcanza su total relevancia al reponer las mismas premisas y conclusión implicada que en el ejemplo (6) de Vidal: un partido que sabe lo que necesitan las/os vecinas/os gobernará para satisfacer esas necesidades. Frente de Todos lo sabe porque recorrió los barrios marginados y escuchó a sus habitantes. Por lo tanto, si son electos, Frente de Todos gobernará para satisfacer las necesidades de las/os vecinas/os.

Como ya hemos planteado, en la serie de Milei no se utiliza el término vecinos/as. Las personas que habitan los barrios visitados por el candidato son representadas, fundamentalmente, mediante el modo (audio)visual. En algunas publicaciones con videose muestra al candidato junto a sus copartidarios recorriendo distintos barrios de la CABA, tanto de clase media como populares. En todas las publicaciones, las personas del barrio se muestran sonrientes, en representaciones narrativas que las muestran caminando en caravana tras el candidato, saludándolo o fotografiándose con él. De hecho, hay publicaciones enteramente dedicadas a las selfies que las personas se sacan con Milei. Por otra parte, en la mayoría de las muestras donde se representan visitas a lugares carenciados, se utilizan planos americanos que le dan prominencia a la figura del político y de quienes lo acompañan por sobre el contexto que queda de fondo y no permite dar cuenta plenamente de las condiciones de vida precarias. Es decir que, a diferencia de los discursos de Vidal o Santoro, los de Milei tienen como tópico la celebración de los/as vecinos/as por su visita, en lugar de sus problemáticas (que solo se mencionan aisladamente en algunas escenas de los videos de visitas a barrios).

Hemos visto, por lo tanto, cómo cada candidato/a utiliza y construye una representación diferente del concepto de vecinos/as, tanto vinculando este término a distintas clases de procesos como realizando diversas representaciones visuales.

7. Conclusiones

En este análisis, se ha buscado dar cuenta de algunas de las distintas configuraciones de la estrategia Representar a la sociedad civil que se realizaron durante la campaña legislativa digital de la CABA 2021 en las redes sociales de Vidal, Santoro y Milei. Abordar el estudio de esta estrategia desde una perspectiva crítica nos permitió comprender cómo cada candidato/a representa discursivamente a las personas que espera gobernar.

El primer resultado significativo es la cantidad de mensajes que se destinó para referir a la sociedad civil en cada serie. Comparando las tres, observamos una subrepresentación en el corpus de Milei que permite concluir que el foco de su campaña no fue el (re) conocimiento de la ciudadanía.

Al estudiar los recursos utilizados para referir a la sociedad civil, encontramos que las tres figuras políticas recurren al nosotros inclusivo para representar a una parte de la ciudadanía de la que forman parte junto con sus prodestinatarios/as y que se construye como víctima de la mala gestión opositora. La diferencia entre las series está determinada por las clases de procesos que se conjugan en primera persona plural con valor inclusivo. Vidal y Santoro seleccionan una amplia variedad de procesos mediante la que configuran al nosotros como un grupo de personas con posibilidad de decidir y, a partir de ello, ejecutar cambios sobre la realidad que las perjudica. En cambio, en las muestras de Milei, los procesos conjugados en esa persona verbal que asume discursivamente valor inclusivo son fundamentalmente mentales y verbales asociados a valoraciones negativas. Es decir que se muestra al nosotros como un colectivo centrado en manifestar su descontento con la clase política.

Por otra parte, en los corpus de Vidal y Milei, identificamos una subestrategia que consiste en individualizar a la sociedad civil. Este tipo de apelación a los pro y paradestinatarios, es decir, a quienes los siguen en las redes y los votan y a aquellos cuyos votos esperan atraer, está en consonancia con las prácticas de consumo personal que proponen las redes sociales y con la ilusión de diálogo uno a uno con las figuras públicas, que genera el uso de estas plataformas.

Para realizar la individualización, tanto la candidata de Juntos por el Cambio como el de La Libertad Avanza utilizan el vos, que conversacionaliza el discurso y transmite cercanía y horizontalidad, aspectos que caracterizan al discurso político digital. Sin embargo, los procesos y modos verbales conjugados en segunda persona singular que selecciona cada candidato/a, en combinación con los actos ilocutivos que producen, determinan notables diferencias en la representación de la sociedad civil. Al igual que observamos en el caso del nosotros inclusivo, Vidal selecciona distintas clases de procesos asociados al vos y, en tanto sujeto discursivo, realiza principalmente actos ilocutivos asertivos. Representa a cada persona a la que apela con esta forma verbal como alguien que piensa y siente, pero también hace cosas para cambiar su realidad. Milei, en cambio, recurre de forma casi exclusiva a procesos mentales y verbales y, en tanto sujeto discursivo, realiza actos ilocutivos asertivos y directivos. En los mensajes publicados en sus distintas redes, se representa al vos como una persona a la que el candidato instruye, desde un rol experto y didáctico, respecto de lo que debe ver, recordar y, por ende, pensar. Por lo tanto, la sociedad civil es representada en un rol pasivo, orientada e interpretada por el candidato.

Finalmente, dimos cuenta del uso de la denominación vecinos/as para referir a la sociedad civil. En el corpus de Vidal se utiliza de forma similar al resto de los recursos analizados: aparece asociado a distintas clases de procesos y en actos ilocutivos asertivos que realiza la candidata en tanto sujeto discursivo. Los/as vecinos/as no son representados como un grupo de personas sino como una sumatoria de individuos, fundamentalmente de clase media, que se acercan a la candidata para conversar con ella y transmitirle sus problemas e ideas.

Santoro se apropia de esta denominación, comúnmente asociada a los discursos macristas, y la resignifica. En primer lugar, refiere a las vecinas y los vecinos, con un desdoblamiento de género que da cuenta de un reconocimiento de la agenda feminista. Por otra parte, utiliza esta denominación para referir a las personas que habitan determinados barrios que él visita, fundamentalmente de clase baja. Es decir que, a diferencia de Vidal, el término se vincula más a lo colectivo y popular.

A pesar de las diferencias en las series de estas dos figuras políticas, hay dos aspectos en común: el foco en los problemas de los/as vecinos/as, cuya causa se implica que es la mala gestión de la oposición; y la representación de la ciudadanía con un rol más activo que el de la figura política. En cambio, en la serie de Milei no se utiliza el término vecinos/as. Sin embargo, en algunos de sus discursos, se representa a quienes habitan los barrios que visita mediante el modo (audio)visual. Se los muestra como personas felices de recibir al candidato. El tópico de estos discursos es la visita del político, no las problemáticas de las personas.

El último resultado que nos interesa destacar es que la mayoría de los discursos abordados en este estudio presentan un grado de suposicionalidad alto, dado por el uso de activadores de presuposiciones y la presentación de múltiples significados implícitos. Quien recibe estos mensajes debe reponer una cantidad importante de información que se asume que conoce por ser seguidor/a de una determinada figura política en las redes o que puede reponer rápidamente por las prácticas de consumo y búsqueda de información que suponen estas plataformas. Esto confirma lo que se ha concluido en estudios previos (Ventura, 2020) respecto del discurso político en Twitter y es una primera muestra de que el alto grado de suposicionalidad excede a esta plataforma y es propio del discurso político digital en general.

Los resultados hasta aquí sintetizados están en consonancia con el posicionamiento político ideológico de cada candidato/a. Santoro representa a un movimiento identificado por la puesta en valor de lo colectivo: fue muy conocida la consigna partidaria la patria es el otro y, de hecho, en esta campaña, el eslogan fue es con tod*s. Su representación de la sociedad civil como colectivos organizados de ciudadanos va en consonancia con esta postura. Además, se trata de un movimiento reconocido por sus políticas de asistencia a los sectores más postergados, lo cual explica la predominancia de representaciones de poblaciones de clase baja en el corpus de este candidato.

Vidal, en cambio, es la candidata de un partido de tendencia neoliberal. Se condice con ello la perspectiva individualista que se construye en sus discursos. Su base electoral se encuentra en los barrios de clase media/alta de la CABA, por lo tanto, resulta esperable que esas sean las clases sociales que se representan.

Como hemos comentado inicialmente, Milei es un candidato libertario de extrema derecha que se presenta como outsider de la política. Esta orientación ideológica, junto con el hecho de que se haya lanzado a la carrera política en esta elección pueden explicar la subrepresentación e individualización de la sociedad civil que hallamos en sus discursos: el foco está en la construcción de su imagen en antagonismo con la de sus adversarios, no en las problemáticas de la ciudadanía.

Además, esta idea de ser distinto de la casta se plasma en el posicionamiento discursivo de Milei. Mientras que Santoro y Vidal se representan en un rol de escucha de los problemas de la ciudadanía bajo la premisa implícita de que conocerlos de primera mano les ayudará a gobernar mejor; el candidato de La Libertad Avanza asume un rol experto desde el que instruye a la ciudadanía e interpreta y evalúa su realidad y necesidades. El éxito político de este candidato, tanto en estas elecciones (donde obtuvo un caudal de votos inesperado por su incipiente ingreso en la política) como en las presidenciales 2023, instala la pregunta respecto de qué está sucediendo en la escena política argentina para que tengan tanta aceptación discursos de estas características, que desplazan a la sociedad civil a un rol pasivo desde el que solo puede expresar sus sentimientos y necesidades sin posibilidad mayor de acción.

Para terminar, queremos señalar que este estudio nos permitió mostrar la importancia de abordar el análisis discursivo multimodal desde una perspectiva estratégica que contemple la combinatoria de recursos. ¿Cuáles serían los resultados si hubiésemos abordado los recursos de manera aislada? Diríamos, probablemente, que Milei y Vidal coinciden en el uso del vos, cuando en realidad demostramos que, si bien ambos utilizan esa persona verbal, al combinarla con distintas clases de procesos, modos verbales y actos ilocutivos construyen representaciones diferentes. Lo mismo sucede con el uso del término vecinos/as en las muestras de Vidal y Santoro: su alcance se define por su combinación con otros recursos del modo verbal pero, especialmente, del fotográfico. Una observación superficial nos podría llevar a pensar que, ante la reiteración de recursos, todos los discursos políticos digitales son lo mismo. El análisis estratégico discursivo nos ha demostrado que no lo son.